Archive for the ‘コラム’ Category

有期・パート従業員のモチベーション向上と定着率対策|正社員登用・公平な評価・助成金活用を解説

はじめに

労働人口の減少が加速する現代において、多くの企業が深刻な「人手不足」に直面しています。もはや、正社員だけで業務のすべてを回すことは困難であり、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった有期雇用労働者(非正規雇用労働者)が、現場の主力として企業の存続を支えているケースも珍しくありません。

しかし、有期雇用労働者の離職率は依然として高く、せっかく教育してもすぐに辞めてしまう、なかなか定着しないといった悩みを抱える経営者様や人事担当者様は少なくありません。「給料が安いから仕方ない」「責任感がない」と諦めてしまうのは早計です。多くの場合、離職の原因は「将来への不安」や「不公平な評価」、「キャリアパスの不在」にあります。

2020年(中小企業は2021年)に施行されたパートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)は、不合理な待遇差を解消することを企業に義務付けましたが、これを単なる「法対応のコスト」と捉えるか、「人材活性化のチャンス」と捉えるかで、企業の競争力は大きく変わります。

本稿では、有期・パート従業員のモチベーションを高め、定着率(リテンション)を向上させるための法的施策について解説します。特に、公平な評価制度の構築、正社員登用制度の設計、そして国の支援策であるキャリアアップ助成金の活用方法について、実務的な視点から紐解いていきます。

Q&A

Q1. パート従業員にも賞与(ボーナス)や退職金を支給しなければなりませんか?

パートタイム・有期雇用労働法に基づき、「同一労働同一賃金」の観点から判断する必要があります。正社員とパート従業員の業務内容や責任の程度、配置転換の有無などが実質的に同じであれば、差別的な取扱いは禁止されます。賞与や退職金であっても、その支給趣旨(功労報償的な意味合いか、生活給的な意味合いかなど)を検討し、不合理な待遇差とならないよう注意が必要です。最近の最高裁判例では、賞与や退職金の不支給が直ちに違法となるわけではありませんが、正社員との違いを合理的に説明できなければなりません。少額であっても「寸志」を支給したり、ポイント制退職金を導入したりすることで、公平感を醸成し、モチベーションを高める企業が増えています。

Q2. 優秀なパート従業員を正社員にしたいのですが、「正社員登用制度」を作ると全員を正社員にしなければならなくなるのでしょうか?

いいえ、全員を登用する義務はありません。「正社員登用制度」を設ける場合でも、登用試験(面接、筆記試験、勤怠評価など)を実施し、会社が定める基準を満たした者のみを登用する仕組みにすることは法的に可能です。重要なのは、その「基準」を明確にし、従業員に周知しておくことです。基準が曖昧だと、「長年働けば自動的に正社員になれる」と誤解を生み、不採用とした際にトラブルになる可能性があります。適切な制度設計は、従業員の目標となり、モチベーション向上に寄与します。

Q3. パート従業員の待遇改善に使える「キャリアアップ助成金」とはどのようなものですか?

厚生労働省が管轄する助成金制度の一つで、有期雇用労働者等の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されるものです。代表的な「正社員化コース」では、有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合、一人当たり最大80万円(中小企業の場合・2024年度)が助成されます。この他にも「賞与・退職金制度導入コース」などがあります。活用するには、事前に「キャリアアップ計画」を提出し、就業規則に必要な規定(転換制度など)を盛り込むなど、厳格な要件を満たす必要があります。

解説

1. 有期・パート従業員のモチベーションを左右する要因

これまで、非正規雇用労働者は「雇用の調整弁」として扱われる傾向がありましたが、現在は「重要な戦力」です。彼らがモチベーションを低下させ、離職を選ぶ主な要因は以下の3点に集約されます。

- 不公平感: 同じような仕事をしているのに、正社員と比べて待遇(賃金、休暇、福利厚生)に大きな格差がある。

- 将来への不安: 契約更新のたびに「次は切られるかもしれない」という雇止めへの恐怖がある。

- 承認の欠如: いくら頑張っても評価されず、昇給もしないため、やりがいを感じられない。

これらの課題に対し、企業は法的な枠組みを活用しながら、制度面でのアプローチを行う必要があります。

2. 「同一労働同一賃金」対応による公平性の確保

モチベーションアップの土台となるのが、「公平な待遇」です。パートタイム・有期雇用労働法は、正社員と非正規雇用労働者との間の「不合理な待遇差」を禁止しています(同法第8条)。

(1)納得感を生む「説明義務」

同法第14条では、パート従業員から待遇差の理由について説明を求められた場合、事業主はそれを説明しなければならないと定めています。

「なぜ私の時給はこの金額なのか」「なぜ正社員には手当があるのに私にはないのか」。これらに対して、「パートだから」という理由では説明になりません。「業務の責任範囲が異なるため」「転勤がないため」といった客観的かつ合理的な説明が求められます。

このプロセスを通じて、会社がパート従業員の役割をどう定義しているかを明確に伝えることが、信頼関係の構築につながります。

(2)福利厚生の均等・均衡

賃金だけでなく、福利厚生や教育訓練の機会も重要です。例えば、社員食堂の利用、慶弔休暇の付与、更衣室の使用などで正社員と差をつけることは、合理的理由がない限り違法となる可能性が高いです。

「小さな差別」をなくしていくことが、パート従業員の帰属意識を高める第一歩です。

3. 公平な評価制度の導入と運用

「頑張っても頑張らなくても時給は同じ」という状況では、モチベーションは上がりません。パート従業員向けの適切な評価制度を導入することで、「見てもらえている」という安心感と意欲を引き出すことができます。

(1)評価項目の明確化

正社員と同じ評価シートを使う必要はありません。パート従業員の業務内容に即した、具体的でわかりやすい評価項目を設定します。

- 行動評価: 挨拶、チームワーク、規律遵守など

- 能力評価: 業務知識、スキル、スピード、正確性など

- 成果評価: 売上貢献(販売職の場合)、生産数など

(2)フィードバックの実施

評価結果を賃金(昇給・賞与)に反映させるだけでなく、必ずフィードバック面談を行うことが重要です。「何が良かったか」「次はどこを改善してほしいか」を伝えることで、従業員は成長の方向性を理解できます。

面談は、短時間でも構いません。定期的なコミュニケーションの場を設けること自体が、離職防止(リテンション)に効果的です。

(3)評価と賃金の連動(昇給ルール)

「評価制度 公平化」を実現するためには、評価結果が時給アップにどうつながるかを可視化します。

(例:評価S=時給50円アップ、評価A=時給30円アップ)

明確な昇給テーブルがあることで、従業員は目標を持って業務に取り組むようになります。

4. 正社員登用制度によるキャリアパスの提示

優秀なパート従業員を長期的に確保する最も強力な手段が「正社員登用制度」です。

(1)制度導入のメリット

- 人材確保: 内部登用であれば、本人の能力や性格を把握できているため、採用のミスマッチ(早期離職)を防げます。

- モチベーション向上: 「頑張れば正社員になれる」という明確なゴールを示すことで、日々の業務への意欲が高まります。

- 組織の活性化: 現場を知り尽くしたパート出身者が正社員になることで、現場と管理部門の架け橋となることが期待できます。

(2)制度設計のポイントと法的リスク

就業規則に「正社員登用制度あり」と書くだけでは不十分です。透明性のある運用ルールが必要です。

- 応募要件: 勤続年数(例:1年以上)、上長の推薦、人事評価の結果など。

- 選考方法: 面接、筆記試験、小論文など。

- 登用後の条件: 試用期間の有無、労働条件の変更内容。

特に注意すべきは、「期待権の侵害」に関するトラブルです。

登用基準が曖昧で、「上司に気に入られればなれる」といった運用をしていると、登用されなかった従業員から「正社員になれると期待していたのに裏切られた」として損害賠償を請求されるリスクがあります。

客観的な基準(例:SPI試験の点数、評価ランクの継続など)を設け、公正に選考を行うことが重要です。

5. キャリアアップ助成金の戦略的活用

制度整備にはコストがかかりますが、国は非正規雇用労働者の処遇改善に取り組む企業を支援しています。その代表格が「キャリアアップ助成金」です。

(1)正社員化コース

有期雇用のパート従業員等を正規雇用労働者等に転換した場合に助成されます。

2023年(令和5年)11月以降、要件が緩和され、より使いやすくなりました。これを原資として、正社員転換時の昇給分や教育コストを賄うことができます。

(2)助成金受給のための必須要件

助成金を受給するためには、単に正社員にするだけでは足りず、以下の法的な整備が不可欠です。

- 就業規則への規定: 転換制度の内容を就業規則等に明文化し、労働基準監督署へ届け出ていること。

- 昇給要件: 正社員転換後の賃金が、転換前と比較して一定割合(通常3%以上)上昇していること。

- 実態の伴う運用: 形式的な正社員化ではなく、実態としても無期雇用であり、社会保険等の適用が適切になされていること。

助成金の活用を前提とすることで、必然的に社内規定や人事制度が整備され、結果としてコンプライアンス体制も強化されるという副次的な効果もあります。

弁護士に相談するメリット

従業員のモチベーションアップ施策は、人事マターと思われがちですが、制度設計の根底には「労働法」があります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1. リスクのない正社員登用規定の作成

正社員登用制度は、運用を誤ると「登用差別」や「期待権侵害」などの法的トラブルを招きます。弁護士が、企業の裁量権を確保しつつ、公平性を担保できる規定案を作成・レビューします。

2. 同一労働同一賃金への適合性チェック

自社の待遇差が「不合理」にあたるかどうかは、最新の判例法理に基づいた判断が必要です。弁護士が現状の賃金制度や手当の仕組みを分析し、違法リスクのある箇所を指摘・改善案を提示します。

まとめ

有期・パート従業員のモチベーションアップは、単なる福利厚生の充実や「優しさ」の問題ではありません。それは、法改正に対応した公正な人事評価制度の構築であり、企業の生産性を高めるための「経営戦略」そのものです。

「非正規社員 定着率」の向上は、採用コストの削減に直結し、熟練したスタッフの確保によるサービス品質の向上をもたらします。

また、「キャリアアップ助成金」や「正社員登用制度」を適切に運用することは、企業が従業員を大切にしているという強力なメッセージとなり、採用ブランディングにも寄与します。

しかし、制度を導入するだけでは不十分です。現場で運用され、従業員が納得感を持って働ける環境を作ることがゴールです。

公平な評価制度の設計、就業規則の見直し、そして法的リスクを抑えた労務管理体制の構築について、専門的なサポートが必要な場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

貴社の実情に合わせた、持続可能で成長につながる人事労務戦略をご提案いたします。

その他のコラムはこちらから

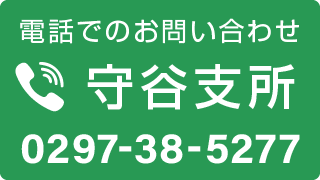

初回相談無料|ご相談はお気軽に

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

メールマガジン

当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

パート・アルバイトの社会保険・労働保険|加入義務の適用範囲と法改正対応

はじめに

企業経営において、パートタイム労働者やアルバイトなどの有期雇用者を活用することは、柔軟な人員配置やコスト管理の面で重要な役割を果たしています。しかし、これらの非正規雇用者に対する「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」および「労働保険(労災保険・雇用保険)」の適用ルールは非常に複雑であり、近年の度重なる法改正により適用範囲が段階的に拡大されています。

特に、2024年10月からは、社会保険の適用拡大対象となる企業規模が「従業員数51人以上」にまで引き下げられました。「パートだから保険は関係ない」「学生だから加入しなくていい」といった過去の常識で運用を続けていると、意図せず法令違反となり、遡及して保険料を徴収されるリスクや、損害賠償請求等のトラブルに発展する可能性があります。

本稿では、パート・アルバイト従業員に対する社会保険・労働保険の正しい適用範囲、いわゆる「年収の壁」と加入要件の関係、そして企業が注意すべき実務ポイントについて解説します。

Q&A

Q1. 学生アルバイトを採用しました。学生であれば、どの保険にも加入させる必要はないのでしょうか?

その理解は誤りです。まず、「労災保険」は学生であっても、1日のみの勤務であっても、雇用するすべての労働者に加入義務があります。次に、「雇用保険」については、原則として昼間学生は適用除外ですが、定時制・通信制の学生や、休学中の学生、卒業後も継続して勤務する予定の卒業見込み学生などは加入対象となります。「社会保険(健康保険・厚生年金)」についても、原則として学生は適用除外ですが、休学中の場合や夜間学部の学生などで一定の条件を満たす場合は加入が必要となるケースがあります。

Q2. 繁忙期のみ2ヶ月限定でパートを雇います。週30時間以上働きますが、期間が短いので社会保険に入れなくても大丈夫ですか?

雇用期間が「2ヶ月以内」と定められており、かつ契約更新の見込みが全くない場合(契約書に「更新しない」と明記されている場合など)は、社会保険の適用除外となります。しかし、当初は2ヶ月契約であっても、実態として「2ヶ月を超えて使用される見込み」がある場合(更新条項がある、同様の契約で更新している人がいる等)は、採用当初から加入義務が生じます。形式的に2ヶ月契約を繰り返して保険加入を逃れようとする運用は、行政調査で否認されるリスクが高いため注意が必要です。

Q3. いわゆる「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いがよくわかりません。企業としてはどちらを気にすればよいですか?

企業の規模と労働条件によって異なります。「106万円の壁」は、社会保険の適用拡大対象企業(従業員数51人以上など)において、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上で働く場合に、会社の社会保険に加入義務が生じるラインです。「130万円の壁」は、会社の社会保険加入要件を満たさない労働者が、配偶者等の扶養から外れて自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければならなくなる年収ラインです。企業としては、自社が適用拡大の対象企業であれば、まずは「106万円(および週20時間)」の基準における加入義務の有無を管理する必要があります。

解説

1. 労災保険の適用範囲(すべての労働者)

まず、最も適用範囲が広いのが労働者災害補償保険(労災保険)です。

労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイト、日雇いなど、名称や雇用形態にかかわらず、「労働者として事業主に使用され、賃金が支払われる者」全員に強制適用されます。

- 労働時間要件: なし(週1時間でも適用)

- 学生の扱い: 適用対象

- 加入手続き: 従業員ごとの資格取得届は不要(事業所単位で加入し、保険料は全従業員の賃金総額に応じて納付)

「アルバイトだから労災は使えない」という説明は法律上明確な誤りであり、万が一業務中にケガをした際にこのような対応をすると、労働基準監督署の指導対象となるだけでなく、民事上の安全配慮義務違反として高額な損害賠償責任を負うことになります。

2. 雇用保険の適用範囲

雇用保険は、失業時の給付や教育訓練給付などを目的とした制度です。以下の2つの要件をいずれも満たす場合に加入義務が生じます。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

【学生アルバイトの特例】

原則として、大学、高校、専門学校などの「昼間学生」は、学業が本分であるため雇用保険の被保険者となりません。ただし、以下の場合は例外的に加入対象となります。

- 卒業見込証明書を有し、卒業後も引き続き同一の事業所に勤務する予定がある場合

- 休学中の場合

- 定時制課程、通信制課程、夜間学部等の学生である場合

- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲

社会保険の適用ルールは、企業の従業員規模によって「原則的適用」と「特定的適用(適用拡大)」の2段階に分かれています。

(1)原則的な適用要件(4分の3要件)

従業員数に関わらず、以下の要件を満たす労働者は、社会保険の加入対象となります。

- 1週間の所定労働時間 および 1ヶ月の所定労働日数が、同一の事業所で同様の業務に従事する正社員の4分の3以上であること。

- (例:正社員が週40時間勤務の場合、週30時間以上なら加入対象)

(2)適用拡大による要件(特定適用事業所)

法改正により、以下の条件に該当する企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者については、上記(1)の要件を満たさなくても、より緩やかな基準で社会保険への加入が義務付けられました。

【対象企業の範囲(特定適用事業所)】

- 2022年10月〜: 厚生年金の被保険者数が常時101人以上の企業

- 2024年10月〜: 厚生年金の被保険者数が常時51人以上の企業

ここでいう「51人以上」のカウントには、すでに社会保険に入っているフルタイム従業員等は含まれますが、適用拡大によって新たに入るパート従業員はカウントの基準には含みません(あくまで現在の被保険者数で判断)。

【短時間労働者の加入4要件】

特定適用事業所において、以下のすべてを満たすパート・アルバイトは加入必須です。

- 週の所定労働時間が20時間以上であること

- 月額賃金が8.8万円以上であること(残業代、交通費、賞与などを除く所定内賃金)

- 2ヶ月を超える雇用見込みがあること

- 学生でないこと(ただし、休学中や夜間等は加入対象)

これにより、週20時間以上働くパートタイマーの多くが、夫の扶養範囲内(年収130万円未満)であっても、会社の社会保険に加入しなければならないケースが増加しています。

4. ダブルワーク(副業・兼業)の取扱い

近年増加しているダブルワークの場合、各保険の適用は以下のようになります。

- 労災保険: それぞれの勤務先で適用されます。給付基礎日額は、すべての就業先の賃金を合算して算定されます(法改正により改善されました)。

- 雇用保険: 原則として、主たる賃金を受ける1つの事業所のみで加入します。2社の労働時間を合算して適用判断することはできません(ただし、65歳以上のマルチジョブホルダー制度を除く)。

- 社会保険: 複数の会社でそれぞれ加入要件(週20時間以上など)を満たす場合、両方の会社で加入手続きを行い、保険料は報酬月額の合算に基づいて按分されます。これを「二以上事業所勤務届」といいます。片方の会社でのみ要件を満たす場合は、その会社でのみ加入します。

5. 企業が注意すべき実務上のポイント

(1)契約上の労働時間と実態の乖離

契約書では「週18時間」としていても、恒常的に残業が発生し、実態として「2ヶ月連続で週20時間以上」となり、今後も続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から社会保険の加入対象となる可能性があります。実態判断が優先されるため、勤怠管理には十分な注意が必要です。

(2)扶養内希望者への対応

「扶養内で働きたい」と希望する従業員に対し、適用拡大の要件(週20時間、月8.8万円)を説明せず、後になって「手取りが減った」とトラブルになるケースがあります。採用時および契約更新時に、社会保険の加入要件を丁寧に説明し、労働時間を調整するのか、あるいは加入して働くのか(キャリアアップ助成金の活用など)を話し合う必要があります。

(3)従業員数カウントのモニタリング

現在、従業員数が50人前後の企業は特に注意が必要です。事業の拡大に伴い、厚生年金の被保険者数が常時51人を超えた場合、その月から「特定適用事業所」となり、パート従業員の加入義務が一気に発生します。この切り替わりのタイミングを見落とすと、大量の加入漏れ(未加入)が発生することになります。

弁護士に相談するメリット

社会保険・労働保険の適用判断は、法改正が頻繁に行われる複雑な領域であり、個別の事例判断に迷うことが多々あります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1. 加入漏れリスクの診断と是正

貴社の就業規則や雇用契約書、実際の勤務実態を精査し、現在の保険加入状況に法的リスクがないかを診断します。特に、「名ばかり業務委託」や「形式的な短期契約更新」など、当局から指摘を受けやすいポイントを事前に洗い出し、適正化を図ります。

2. 年金事務所・労基署の調査対応

行政機関による調査(算定基礎届の調査など)が入った際、弁護士が立ち会い、あるいは法的見解に基づいた意見書を作成することで、不当な指摘や過大な遡及徴収を防ぐサポートを行います。

3. 就業規則と雇用契約書の改定

法改正に対応した最新の就業規則(パートタイム就業規則など)への改定を行います。特に、社会保険適用の要件や、ダブルワーク時の届出義務、シフト変更による労働時間調整のルールなどを明確化し、労使トラブルを予防します。

まとめ

パート・アルバイトに対する社会保険・労働保険の適用範囲は、「週20時間」というキーワードを中心に、企業規模要件の撤廃に向けて年々拡大傾向にあります。

「知らなかった」や「本人が希望しなかったから」という理由は、法令違反の免罪符にはなりません。加入義務があるにもかかわらず手続きを怠れば、最大で過去2年分に遡って保険料を徴収されるだけでなく、従業員の将来の年金受給額にも不利益を与え、企業の社会的信用を失墜させることになります。

経営者や人事担当者は、最新の法改正情報を常にアップデートし、自社の従業員数や労働条件が適用要件に該当していないか、定期的にチェックする体制を整える必要があります。

複雑化する社会保険制度の適用判断や、パートタイマーの労務管理についてご不安がある場合は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。企業のコンプライアンス遵守と円滑な人材活用を、専門家の立場からサポートいたします。

その他のコラムはこちらから

初回相談無料|ご相談はお気軽に

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

メールマガジン

当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

ピーク時の短期雇用と雇止めトラブル|「繁忙期だけ」の契約終了を適法に行うためのポイント

はじめに

建設業における工期末の追い込み、小売・サービス業の年末年始商戦、あるいは製造業における季節的な増産対応など、企業活動には必ず「繁忙期(ピーク)」が存在します。このような一時的な業務量の増大に対応するため、多くの企業が短期の有期雇用契約を活用してアルバイトや契約社員を採用しています。

しかし、「忙しい時期だけ手伝ってもらいたい」「落ち着いたら契約を終了したい」という企業側の意図とは裏腹に、契約期間満了時に従業員側から「契約を更新してもらえると思っていた」「突然辞めろと言われても困る」といった不満が生じ、深刻な労使トラブルに発展するケースが後を絶ちません。いわゆる「雇止め(やといどめ)」の問題です。

「短期契約だから期間が来れば自動的に終わる」という認識は、法的には必ずしも正しくありません。契約の結び方や更新の実態によっては、正社員の解雇と同様の厳しい規制(解雇権濫用法理の類推適用)を受けることになります。

本稿では、繁忙期における短期雇用の法的性質、雇止めトラブルを回避するための契約実務、そしてトラブル発生時の対応策について、経営者様や人事労務担当者様に向けて解説します。

Q&A

Q1. 年末年始の2ヶ月間限定でアルバイトを採用しました。契約書には「更新なし」と明記していませんが、口頭では伝えています。期間満了で終了しても問題ありませんか?

トラブルになるリスクが高い状態です。口頭での合意も契約としては成立しますが、言った言わないの水掛け論になりがちです。また、労働基準法およびパートタイム・有期雇用労働法では、雇入れ時に「契約の更新の有無」および「更新する場合の基準」を書面で明示することを義務付けています(労働基準法第15条、同施行規則第5条)。書面での明示がない場合、労働者が「更新されるもの」と期待してしまう可能性があり、雇止めが無効と判断されるリスクが生じます。速やかに契約書または労働条件通知書を作成し、事後的にでも署名をもらうなどの対応が望ましいでしょう。

Q2. 「今回だけ」という約束で更新を3回繰り返しました。次回の更新で最後にしたいのですが、気をつけることはありますか?

契約更新を繰り返している場合、労働者に「次も更新されるだろう」という合理的な期待(更新期待権)が生じている可能性があります。この場合、労働契約法第19条により、雇止めには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります。次回で終了したい場合は、今回の契約更新時に「次回契約期間満了をもって契約を終了し、以降は更新しない」旨の「不更新条項」を入れた合意書を取り交わすことが重要です。また、有期労働契約が通算して1年を超える場合などには、契約期間満了の30日前までに予告を行う努力義務(または基準による義務)がある点にも注意が必要です。

Q3. 繁忙期が終わったので、契約期間の途中ですが「来週から来なくていい」と伝えました。給与は働いた分だけでよいでしょうか?

原則として認められません。有期雇用契約において、期間の途中で契約を解除すること(期間途中解約)は、「やむを得ない事由」がない限り認められません(民法第628条)。この「やむを得ない事由」は、通常の解雇よりもさらに厳格に解釈されます。単に「繁忙期が終わった」「仕事が減った」という理由は、通常、会社側の都合(経営上のリスク)とみなされ、やむを得ない事由とは認められません。期間途中での解約強行は損害賠償請求の対象となり、残りの契約期間分の賃金相当額を支払わなければならない可能性があります。

解説

1. 短期雇用(有期労働契約)の法的リスク

「短期雇用」とは、法的には「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)」を指します。

企業側としては、必要な時期に必要な人数だけを確保できる便利な調整弁と考えがちですが、日本の労働法制において、有期労働契約の終了(雇止め)は、無制限に認められているわけではありません。

(1)労働契約法第19条(雇止め法理)

これが最大のリスクポイントです。

過去の最高裁判例(東芝柳町工場事件など)で確立されたルールが成文化されたもので、以下のいずれかに該当する場合、使用者が契約更新を拒否(雇止め)しても、労働者が更新を申し込めば、使用者は更新を承諾したものとみなされます(つまり、雇止めが無効となり契約が継続します)。

- 実質無期契約型: 過去に反復して更新されており、雇止めすることが、実質的に無期契約の労働者を解雇するのと同視できる状態にあること。

- 例:更新手続きが形骸化している(契約書を作り直していない、自動更新になっている等)、業務内容が恒常的である。

- 期待保護型: 契約期間満了時に、労働者が「契約が更新されるもの」と期待することに合理的な理由があること。

- 例:採用時に「長く働いてもらうつもりだ」と言った、過去に同様の立場の人が更新されている、契約書に「更新する場合がある」と書かれている。

繁忙期の短期アルバイトであっても、更新を繰り返したり、不用意な発言をしたりすることで、この「雇止め法理」が適用され、契約を終了できなくなるリスクがあります。

2. トラブルを防ぐ「入り口」の対策:契約書の明文化

雇止めトラブルの多くは、採用時(契約締結時)の曖昧さが原因です。最初の契約書でいかに明確に条件を設定するかが、将来のリスクを左右します。

(1)「更新の有無」の明確化

労働基準法により、契約期間だけでなく「更新の有無」の明示が義務付けられています。

繁忙期限定の雇用の場合は、以下のいずれかを明確に記載すべきです。

- 更新しない旨の明示: 「契約の更新はしない」と断定的に記載する。これが最もトラブルが少ない形式です。

- 原則更新しないが、例外あり: 「原則として更新しない。ただし、業務量や勤務成績により更新する場合がある」とする場合、期待権を生じさせるリスクがあるため、次の(2)の基準設定が重要になります。

(2)「更新する場合の基準」の具体化

更新の可能性がある場合は、どのような場合に更新されるのか、判断基準を具体的に列挙する必要があります。

- 契約期間満了時の業務量

- 労働者の勤務成績、態度

- 労働者の能力

- 会社の経営状況

- 従事している業務の進捗状況

これらを記載しておくことで、期間満了時に「業務量が減少したため更新しない」という説明に客観的な根拠を持たせることができます。

(3)不更新条項(契約期間の上限)の設定

「本契約の更新は通算○回までとする」「通算の契約期間は○年を上限とする」といった条項を設けることも有効です。

特に、繁忙期が終了する目処(例:3月末まで)があるなら、「最長でも令和○年3月31日までとし、それ以降は更新しない」と明記することで、労働者の過度な期待を防ぐことができます。

3. 契約更新時の実務対応

当初は「2ヶ月のみ」の予定でも、業務の状況によって「あと1ヶ月だけ延長したい」「次の繁忙期も来てほしい」となることはよくあります。この「とりあえず更新」がリスクの温床となります。

(1)契約書の作り直し

更新のたびに、必ず新たな契約期間と条件を記載した契約書(または労働条件通知書)を作成し、取り交わしてください。「前回と同じ条件で」と口頭で済ませたり、契約書を作成せずに働かせたりすると、更新手続きが形骸化しているとみなされ、雇止め法理の適用(実質無期契約型)を受けやすくなります。

(2)無期転換ルールへの留意

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換できるルールがあります(労働契約法第18条)。

繁忙期ごとの短期雇用であっても、契約がない期間(空白期間・クーリング期間)が6ヶ月未満であれば、通算契約期間は継続します。

「必要なときだけ呼ぶ」という雇用形態を何年も続けていると、いつの間にか無期転換権が発生している可能性があるため、通算期間の管理は必須です。

4. 雇止めを行う際の手順と注意点

やむを得ず契約を終了(雇止め)する場合、法的な手順を踏む必要があります。

(1)雇止め予告

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示)により、以下のいずれかに該当する労働者を雇止めする場合、少なくとも契約期間満了の30日前までに予告することが求められています。

- 有期労働契約が3回以上更新されている場合

- 雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している場合

30日前までの予告は法律上の罰則付き義務ではありませんが、トラブル防止の観点からは遵守すべき重要な手続きです。また、予告時には「雇止めの理由」を説明できるように準備しておく必要があります。

(2)雇止め理由証明書の発行

労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。

ここでは、契約書に記載した「更新の判断基準」に基づき、具体的な理由(例:担当業務の終了、事業縮小、勤務態度不良など)を記載します。後々、訴訟や労働審判になった場合、ここで記載した理由の正当性が争点となります。

(3)説明と納得

法的な手続きも重要ですが、現場レベルでのコミュニケーションも欠かせません。

「契約期間満了だから当然」と事務的に通知するのではなく、これまでの労務提供への感謝を伝えつつ、当初の契約内容や現在の経営状況(繁忙期の終了など)を丁寧に説明することで、感情的な対立を避けることができます。

5. 繁忙期特有のトラブル事例

事例:建設現場の工期遅延と契約延長

建設業などでは、天候や資材不足により工期が延び、短期契約の作業員に「あと少しだけ」と延長をお願いすることがあります。

この際、契約書を更新せずになんとなく働かせ続け、工期終了とともに「明日で終わり」と告げるとトラブルになります。

工期が不明確な場合でも、「〇月〇日まで」と期間を区切り、延長が必要ならその都度「〇月〇日まで延長する」という覚書を交わす厳密な運用が、最終的な雇止めの正当性を担保します。

事例:学生アルバイトの卒業と更新

学生アルバイトの場合、卒業と同時に退職するのが一般的ですが、稀に「就職が決まらなかったので続けたい」と更新を希望されるケースがあります。

企業側がそれを想定しておらず、人員過剰で断る場合、事前に「学生である期間に限る」といった条項や、更新基準の明確化がなされていないと、雇止めが難しくなる場合があります。

弁護士に相談するメリット

短期雇用や雇止めの問題は、企業の柔軟な人員配置戦略と直結しますが、一歩間違えれば長期的な紛争リスクを招きます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

1. リスクを予防する契約書の作成・レビュー

「更新しない」ことの明示方法や、更新基準の具体的な書き方、不更新条項の有効性など、企業の運用実態に合わせつつ、法的リスクを最小限に抑える契約書のひな形を作成・レビューします。

2. 雇止め実行時の戦略的アドバイス

特定の従業員を雇止めしたい場合、その従業員の契約状況(更新回数、期間、言動など)を分析し、雇止めが有効と認められる可能性(勝算)を診断します。その上で、30日前の予告のタイミングや、説明の方法、想定される反論への対策など、具体的な実行プランを策定します。

3. 団体交渉や労働審判への対応

雇止めに不服を持った労働者が、ユニオン(合同労組)に加入して団体交渉を申し入れてきたり、労働審判を申し立てたりするケースが増えています。弁護士が代理人として交渉や法的手続きに対応することで、不当な要求を退け、迅速かつ適切な解決を図ることができます。

まとめ

繁忙期の短期雇用は、企業にとって重要な経営手段ですが、「短期だから」「アルバイトだから」といって法的な保護が弱いわけではありません。

むしろ、有期契約であるからこそ「更新」と「雇止め」という特有の法的論点が発生し、無期雇用の社員とは違った難しさがあります。

トラブルを防ぐ最大のポイントは、「入り口(契約締結時)での条件の明確化」と「契約期間管理の徹底」です。

「忙しい時期だけ助けてもらう」という合意内容を、曖昧な口約束ではなく、明確な書面として残しておくこと。そして、更新する場合には漫然と行わず、将来の終了時を見据えた手続きを行うこと。これが、会社を守り、かつ働く側の予見可能性を確保するための必須条件です。

建設業、製造業、小売業を問わず、季節変動や業務量の波に対応するための労務管理体制を強化したいとお考えの経営者様は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。貴社の事業サイクルに適した、安全で効果的な契約運用をご提案いたします。

その他のコラムはこちらから

初回相談無料|ご相談はお気軽に

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

メールマガジン

当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

学生アルバイトの就業ルールと学業配慮|シフト管理・試験期間の対応・円満退職のポイント

はじめに

飲食店や小売業、サービス業など多くの業種において、学生アルバイトは現場を支える不可欠な戦力となっています。若く活力ある労働力を確保することは、企業の事業継続において極めて重要です。しかし、学生アルバイトを単なる「調整弁」や「安価な労働力」として扱い、学業に支障をきたすような働かせ方をしてしまえば、いわゆる「ブラックバイト」として社会的批判を浴びるリスクがあります。

近年、SNSの普及により、不適切な労務管理は瞬く間に拡散され、企業のブランドイメージを大きく毀損します。一方で、学生ならではの事情(試験、部活、就職活動、帰省など)に配慮し、働きやすい環境を整備することは、人材の定着率(リテンション)を高め、優秀な人材を確保することに直結します。

本稿では、学生アルバイトを雇用する際に企業が留意すべき法的な就業ルール、学業への配慮の重要性、そしてトラブルになりがちなシフト管理や退職時の対応について、実務的な観点から解説します。

Q&A

Q1. 試験期間中に「2週間完全に休みたい」と申し出がありました。繁忙期なので困るのですが、出勤を強制することはできますか?

原則として、出勤を強制することはできません。あらかじめシフトが決まっていた場合でも、学生には学業という本分があるため、強要することはパワーハラスメントに該当する恐れがあります。また、年次有給休暇の要件を満たしている場合、休暇の取得は労働者の権利です。繁忙期であっても、代替要員の確保など企業側で調整を行い、学業を優先できるよう配慮することが、結果として長期的な雇用維持につながります。

Q2. 学生アルバイトが卒業や就職活動を理由に急に辞めたいと言ってきました。就業規則では「退職は1ヶ月前に申し出る」としていますが、引き止められますか?

期間の定めのない雇用契約(無期雇用)の場合、民法第627条により、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。就業規則で「1ヶ月前」と定めていても、法律が優先されるため、2週間前の申し出であれば法的に引き止めることは困難です。期間の定めのある契約(有期雇用)の場合は原則として期間中の退職はできませんが、「やむを得ない事由」がある場合は直ちに解除できます(民法第628条)。学業や就職活動は「やむを得ない事由」と判断される可能性が高いため、無理な引き止めは避け、業務の引き継ぎに協力してもらう方向で話し合うのが賢明です。

Q3. 突然連絡が取れなくなり、無断欠勤(バックレ)をする学生への対応はどうすればよいですか?

まずは本人および緊急連絡先(身元保証人など)へ連絡を取り、安否確認と出勤の意思確認を行います。それでも連絡がつかない場合、就業規則に基づき、一定期間(例:14日間)無断欠勤が続いた時点で自然退職(または解雇)とする手続きを進めます。感情的になって「損害賠償を請求する」といった威圧的な連絡をすることは避けてください。実際に損害賠償が認められるハードルは非常に高く、かえって企業の評判を落とすリスクがあります。

解説

1. 学生アルバイトの法的性質と「学業優先」の原則

まず前提として理解すべきは、「学生であっても、労働基準法上の『労働者』としての権利は一般の社員やパートタイマーと変わらない」ということです。

労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令は、学生アルバイトにも全面的に適用されます。

(1)学業への配慮は企業の責務

法律上、「学生の学業を優先させなければならない」という直接的な条文はありませんが、厚生労働省のガイドラインや通達では、学生アルバイトを使用する使用者に対し、学業との両立に配慮することを求めています。

もし、企業が学生に対して学業に支障が出るほどの長時間労働を強要したり、試験期間中の休みを認めずに留年や退学に追い込んだりした場合、それは安全配慮義務違反や不法行為(学習権の侵害等)として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

(2)労働条件通知書の交付義務

学生アルバイトを採用する際も、必ず「労働条件通知書(または雇用契約書)」を交付しなければなりません(労働基準法第15条)。特に、契約期間、更新の有無、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、賃金、退職に関する事項は必須記載事項です。

シフト制の場合は、シフトの決定ルールや変更時の手続きについても明記しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

2. シフト管理の柔軟性とトラブル防止

学生アルバイトとのトラブルで最も多いのが、シフト(勤務日時)に関するものです。「シフト管理 柔軟性」は、学生がアルバイト先を選ぶ際の最重要キーワードの一つでもあります。

(1)シフトの強要禁止

「人手が足りないから出てほしい」と頼むこと自体は問題ありませんが、「出ないと辞めさせる」「罰金を科す」「ノルマを課す」といった威圧的な言動でシフトを強要することは許されません。これはパワーハラスメントに該当するだけでなく、刑法上の強要罪に問われるリスクすらあります。

(2)試験期間・帰省・就職活動への配慮

学生には、年間を通じて「働けない時期」や「働きにくい時期」が必ず訪れます。

- 試験期間: 中間・期末試験の時期(7月、1月など)

- 長期休暇: 夏休み・冬休みの帰省や旅行

- 就職活動: 大学3年生の冬〜4年生の夏頃

- 教育実習・留学: 特定の期間の長期欠勤

これらの時期に配慮せず、一律にシフト提出を求めると、学生は離職を選ばざるを得なくなります。

【対策】

- 採用面接時に、年間の学事日程(試験時期など)をヒアリングしておく。

- 試験期間中は「週0日」も許容する柔軟なルールを設ける。

- 早めにシフト希望を提出してもらい、不足分は短期アルバイトや派遣で補う体制を作る。

(3)6時間超の勤務と休憩

学生アルバイトの場合、放課後の数時間だけの勤務であれば問題ありませんが、土日や長期休暇中に長時間勤務をする場合は休憩時間に注意が必要です。

- 労働時間が6時間を超える場合:少なくとも45分の休憩

- 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間の休憩

これは法律上の義務です。「忙しいから休憩なしで」は違法となります。

3. 「辞め方マニュアル」の整備と退職トラブル対策

学生アルバイトは、卒業や就職という明確なゴールがあるため、人の入れ替わりが激しいのが特徴です。しかし、退職時のルールが曖昧だと、「突然来なくなる(バックレ)」「制服を返却しない」「引き継ぎをしない」といった問題が発生します。

(1)退職ルールの明確化と周知

就業規則や雇用契約書において、退職時の申し出期限(例:1ヶ月前まで)や手続きを定めておくことは基本です。しかし、学生は社会経験が乏しく、就業規則を読んでいないことも多々あります。

そこで有効なのが、入社時のオリエンテーションで「辞めるときのルール(辞め方マニュアル)」をわかりやすく伝えることです。

【辞め方マニュアルに盛り込むべき事項の例】

- 退職希望はいつまでに、誰に伝えるべきか(LINEだけでなく口頭や書面で)。

- シフトの最終日はどのように決めるか。

- 貸与品(制服、入館証、ロッカーの鍵など)の返却方法とクリーニングの要否。

- 最終給与の支払いや源泉徴収票の受け取り方法。

このように手順を明確化することで、学生側も「どうやって辞めればいいかわからない」という不安が解消され、無断欠勤によるフェードアウトを減らすことができます。

(2)卒業・就職に伴う退職の予測

高校3年生や大学4年生は、3月末で退職することが予見できます。年明けの1月、2月頃から退職予定者を確認し、次年度の採用計画を立てる必要があります。

「卒業ギリギリまで働いてほしい」と無理強いすると、最後の最後でトラブルになり、後輩学生への悪評につながることもあるため、余裕を持った退職日を設定することが望ましいでしょう。

(3)有給休暇の消化

学生アルバイトであっても、条件を満たせば年次有給休暇が発生します(6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤)。退職時に残っている有給休暇の消化を求められた場合、企業はこれを拒否できません。退職間際にまとめて請求されてシフトに穴が開かないよう、日常的に計画的な取得を促すことも一つの策です。

4. ハラスメント対策と職場の雰囲気作り

「最近の若者は根性がない」「学生の分際で」といった発言は、現代では完全にアウトです。職場の上司や先輩社員による心無い一言が、ハラスメントとして問題化するケースが増えています。

(1)学業軽視発言の禁止

「学校なんて行かなくていい」「単位なんてどうにかなる」といった、学業を軽視し労働を優先させるような発言は厳に慎むべきです。これらは「ブラックバイト」の典型的な徴候とみなされます。

(2)損害賠償請求の示唆の禁止

ミスをした学生や、急に辞めたいと言い出した学生に対して、「店に損害が出たから賠償請求する」「給料から引く」と脅すことは絶対に避けてください。労働基準法第16条(賠償予定の禁止)や第24条(賃金全額払いの原則)に抵触する違法行為となる可能性が高いです。

弁護士に相談するメリット

学生アルバイトの労務管理は、一見簡単そうに見えますが、実は法的リスクの塊です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 実態に即した就業規則・雇用契約書の整備

学生アルバイト特有の事情(テスト期間、短期離職など)を考慮しつつ、法的要件を満たした就業規則や雇用契約書を作成します。特に「シフトに関する規定」や「SNS利用に関する規定」など、現代のリスクに対応した条項を盛り込むことが可能です。 - トラブル発生時の初期対応と解決

「無断欠勤が続く」「横領の疑いがある」「SNSに不適切な投稿をされた」など、重大なトラブルが発生した場合、弁護士が法的な観点から適切な初動対応をアドバイスします。誤った対応による炎上リスクや二次被害を防ぎます。 - マニュアル作成のサポート

「辞め方マニュアル」や「入社時オリエンテーション資料」など、現場で使える具体的なツールの作成をサポートします。法律用語を並べるだけでなく、学生に伝わる平易な言葉で、かつ法的に誤りのない内容に仕上げることができます。

まとめ

学生アルバイトを雇用することは、企業にとって労働力の確保というメリットがある反面、彼らの本分である「学業」を尊重し、社会人としての第一歩を預かるという責任を伴います。

「学生バイト 学業優先」のキーワードが示す通り、企業側が学生の立場を理解し、シフト管理に柔軟性を持たせ、試験期間等に配慮することは、結果として「働きやすい職場」としての評判を高め、優秀な人材が集まる好循環を生み出します。

また、退職時のトラブルを防ぐためには、入り口(契約時)だけでなく、出口(退職時)のルールもしっかりと整備し、マニュアル化しておくことが重要です。

「たかがアルバイト」と軽視せず、一人の労働者として適正に管理・育成していく姿勢が、企業のコンプライアンス体制を強化し、持続的な成長を支える基盤となります。

学生アルバイトの労務管理やトラブル対応にお悩みの経営者様、担当者様は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

その他のコラムはこちらから

初回相談無料|ご相談はお気軽に

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

メールマガジン

当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

アルバイト募集と年少者(未成年)雇用の法的ポイント|労働時間・深夜業・危険業務の制限を解説

はじめに

人手不足が深刻化する中、多くの企業において、学生アルバイトなどの若年層労働力への期待が高まっています。特に繁忙期や土日のシフトを埋めるために、高校生を含む未成年者の採用を検討される経営者様や人事担当者様も多いのではないでしょうか。

しかし、未成年者(特に満18歳未満の「年少者」)の雇用に関しては、労働基準法において成人とは異なる厳格な保護規定が設けられています。これらの規制は、未成熟な若年者の健康と福祉を守るためのものであり、違反した場合には刑事罰を含む厳しい処分が科される可能性があります。また、建設業や製造業においては、危険有害業務への就業制限も厳しく定められており、知らずに業務に従事させた場合、重大な労働災害やコンプライアンス違反につながるリスクがあります。

本稿では、企業がアルバイトとして年少者(未成年)を採用・雇用する際に押さえておくべき法的留意点、特に労働時間の制限、深夜業の禁止、そして契約時の注意点について、実務的な観点から解説します。

Q&A

Q1. 高校生をアルバイトとして採用したいのですが、本人の同意があれば親の同意は不要ですか?

労働契約自体は本人が締結する必要がありますが、未成年者との契約においては、親権者(親など)の同意を得ておくことが重要です。法的には、親権者が未成年者に代わって労働契約を結ぶことは禁止されています(労働基準法第58条1項)。しかし、親権者は未成年者に不利な労働契約を解除する権利を持っています(同条2項)。後のトラブルを防ぐためにも、「親権者同意書」の提出を求めることが実務上の通例となっています。

Q2. 放課後の時間帯にアルバイトをしてもらいたいのですが、残業や深夜の勤務は可能ですか?

原則として、満18歳未満の年少者には、時間外労働(残業)や休日労働をさせることはできません。また、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働させることも原則として禁止されています(労働基準法第60条、61条)。本人が希望したとしても、これらの規定は強行法規ですので、企業側が遵守しなければなりません。

Q3. 建設現場や工場での補助作業を任せたいのですが、業務内容に制限はありますか?

はい、厳格な制限があります。満18歳未満の年少者を、ボイラー取扱、クレーンの運転、高さ5メートル以上の場所での作業、その他「危険有害業務」に就かせることは労働基準法第62条および年少則で禁止されています。建設業などにおいては、たとえ補助的な業務であっても、危険が及ぶ可能性のある作業には従事させないよう細心の注意が必要です。

解説

1. 年少者(未成年者)雇用の基本原則

労働基準法では、年齢によって保護の内容が異なります。まず、雇用可能な最低年齢についての理解が必要です。

(1)使用できる最低年齢(労働基準法第56条)

原則として、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)を労働者として使用することはできません。つまり、基本的には「中学校を卒業した後の4月1日以降」であれば雇用が可能となります。

※例外として、非工業的業種(販売店や飲食店など)で、かつ軽易な業務については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することが可能です(新聞配達や子役などが該当します)。

(2)年齢確認の義務(労働基準法第57条)

満18歳未満の年少者を使用する場合、事業場には「年齢を証明する公的な書面(住民票記載事項証明書など)」を備え付ける義務があります。面接時や採用時には必ず年齢確認を行い、証明書を提出させて保管する必要があります。学生証だけでは公的な証明とならない場合があるため、注意が必要です。

2. 労働契約締結時の注意点

未成年者との契約において、最も注意すべきは「誰と契約するか」という点と「労働条件の明示」です。

(1)労働契約は本人が締結する

前述の通り、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています(労働基準法第58条1項)。「親が代わりにサインする」ことはできません。必ず本人に署名・押印させる必要があります。

一方で、未成年者が締結した契約が本人にとって不利であると認められる場合、親権者や行政官庁はその契約を将来に向かって解除することができます(同条2項)。このリスクを管理するため、採用時には「親権者同意書」を取得し、親が就労を認めていることを確認する運用が一般的かつ推奨されます。

(2)労働条件通知書の交付

パートタイム・有期雇用労働法および労働基準法により、雇入れの際には「労働条件通知書(または雇用契約書)」の交付が義務付けられています。特に以下の事項は書面での明示が必須です。

- 契約期間(有期か無期か)

- 就業の場所・従事すべき業務の内容

- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇

- 賃金の決定・計算・支払方法

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

アルバイトの場合、「シフト制」や「更新の有無」について曖昧になりがちですが、トラブル防止のため、これらの条件を明確に記載し、本人(および必要に応じて保護者)に説明することが重要です。

3. 労働時間・休日の制限

満18歳未満の年少者に対する労働時間規制は、成人労働者よりもはるかに厳格です。

(1)原則的な労働時間と残業の禁止

年少者の法定労働時間は、原則として「1日8時間、週40時間」までです(労働基準法第60条)。

ここでの重要なポイントは、「36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結していても、年少者には時間外労働(残業)や休日労働をさせてはならない」という点です。

成人の場合、36協定があれば法定労働時間を超えて働かせることができますが、年少者にはこの例外が適用されません。変形労働時間制についても、一部の例外を除き、原則として適用されません。

(2)複数事業所での通算

アルバイトを掛け持ちしている場合、労働時間は通算されます。自社での労働時間が短くても、他社との合計が1日8時間または週40時間を超えると法違反となるリスクがあるため、採用時に他のアルバイト状況を確認することが望ましいでしょう。

(3)深夜業の禁止

原則として、午後10時から午前5時までの間、年少者を使用することはできません(労働基準法第61条)。

これには例外があり、交替制を使用する特定の事業や、農林水産業、保健衛生業(病院など)、電話交換業務などでは認められる場合がありますが、一般的な飲食店や小売店、建設現場などのアルバイトにおいては、深夜業は禁止と考えておくべきです。

「時給が高くなるから深夜に働きたい」と本人が希望しても、認めることはできません。

4. 危険有害業務の就業制限(安全配慮義務の観点)

労働基準法第62条および年少者労働基準規則では、年少者の安全と健康を守るため、危険有害業務への就業を禁止しています。建設業や製造業の現場においては特に注意が必要です。

主な禁止業務の例

- 重量物の取扱い: 一定重量(断続作業で男子30kg、女子25kgなど)を超える重量物を取り扱う業務。

- 高所作業: 高さ5メートル以上の場所で墜落の危険がある業務(足場の組立など)。

- 機械操作: クレーン、デリック、フォークリフト等の運転や玉掛け業務。

- 土木・建設: 土砂崩壊の恐れのある場所での作業、深さ5メートル以上の地穴での作業。

- その他: 著しい騒音、振動、粉塵を発する場所での業務や、有害物を扱う業務。

建設現場で高校生アルバイトを採用する場合、資材運びや清掃などの軽作業であっても、現場の状況によっては「危険区域」に立ち入る可能性があります。企業には安全配慮義務があり、万が一、禁止されている危険業務に従事させて事故が起きた場合、多額の損害賠償請求だけでなく、労働基準法違反としての送検や、企業名の公表などの社会的制裁を受けることになります。

5. 最低賃金と社会保険

(1)最低賃金の適用

最低賃金法は、年齢に関係なく適用されます。高校生であっても、都道府県ごとの地域別最低賃金以上の金額を支払う必要があります。「研修期間だから」「高校生だから」という理由で最低賃金を下回ることは違法です。

(2)社会保険・雇用保険の加入

要件を満たせば、未成年や学生であっても保険への加入義務が生じます。

- 労災保険: 全ての労働者に適用されます。アルバイト中のケガは労災の対象です。

- 雇用保険: 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合(昼間学生は原則除外ですが、通信制・定時制の学生や休学中の学生は対象となり得ます)。

- 社会保険(健康保険・厚生年金): 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である場合など、一定の要件を満たす場合に加入が必要です。

6. 学校の許可と学業への配慮

法律上の義務ではありませんが、高校生を採用する場合、通っている学校がアルバイトを許可しているかを確認することも重要です。「学校の許可証」の提出を求める企業も多くあります。

無断アルバイトが学校に発覚して停学等の処分を受けた場合、突然退職せざるを得なくなるなど、企業側にとってもシフト管理上のリスクとなります。また、テスト期間中のシフト調整など、学業と両立できるよう配慮することは、長く働いてもらうための定着対策としても有効です。

弁護士に相談するメリット

アルバイトや未成年者の雇用は、手軽に考えられがちですが、実際には労働基準法の厳しい規制が及ぶ領域です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 適切な雇用契約書・同意書の作成

未成年者特有の法的リスク(親権者の同意、契約解除権など)をカバーした雇用契約書や、親権者同意書のひな形を作成・レビューします。これにより、採用後のトラブルを未然に防ぐことができます。 - 労働時間管理と業務範囲の適法性チェック

特に建設業や製造業において、予定している業務が「年少者の危険有害業務」に該当しないか、シフト等の労働時間管理が法規制を遵守しているかについて、専門的なアドバイスを提供します。違法状態を放置することによる労働災害リスクや法的制裁リスクを回避できます。 - トラブル発生時の迅速な対応

万が一、未成年者のアルバイト従業員とトラブルになった場合や、労働災害が発生した場合、保護者や学校、労働基準監督署への対応が必要となります。弁護士が代理人として介入することで、法的に適切な解決を図り、企業の社会的信用を守ることができます。

まとめ

人手不足の解消において、高校生などの年少者(未成年)の力は大きな助けとなります。しかし、彼らを雇用する企業には、成人を雇用する場合以上に重い法的責任と安全配慮義務が課されています。

「知らなかった」では済まされないのが労働法規です。特に、時間外労働の禁止、深夜業の禁止、危険有害業務の禁止は、物理的な安全性と青少年の育成に関わる重要なルールです。

これらの法的ポイントを正しく理解し、適切な労務管理体制を整えることは、単なる法令順守にとどまらず、若年労働者が安心して働ける職場環境を作り、結果として企業の採用力強化やイメージ向上につながります。

アルバイトの雇用管理や就業規則の整備に不安がある場合は、ぜひ一度、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談ください。

その他のコラムはこちらから

初回相談無料|ご相談はお気軽に

リーガルメディアTV|長瀬総合YouTubeチャンネル

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

メールマガジン

当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

【コラム公開】深夜労働・休日労働の割増率

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

■ 深夜労働・休日労働の割増率

従業員が夜間や休日に働いた場合、その労働には通常の残業代とは別の割増率が適用されます。深夜労働(22時~翌5時)や休日労働(法定休日における労働)には割増賃金の支払いが義務付けられており、その率は通常の時間外労働よりも高く設定されていることに注意が必要です。

本記事では、深夜労働・休日労働の割増率や、その計算方法、ダブルカウント(重複割増)の考え方などについてわかりやすく解説します。24時間稼働の業態や、シフト勤務を導入している企業は、ぜひ参考にしてトラブル防止にお役立てください。

【コラム公開】【下請法の基礎】下請負契約書作成で押さえるべき注意点と親事業者リスク回避策

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

■ 【下請法の基礎】下請負契約書作成で押さえるべき注意点と親事業者リスク回避策

日本の取引慣行では、メーカーや大企業(親事業者)が中小企業や個人事業主(下請事業者)に業務を発注する形態が広く行われています。こうした構造で優越的地位を濫用して下請業者に不当な条件を押し付けることを防ぐため、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が存在します。下請法違反は、公正取引委員会の勧告や違反公表といった行政処分を受け、企業イメージを損なうリスクが高いため、契約段階での留意が不可欠です。

さらに、下請負契約(特に製造業やソフトウェア開発など)では、納品・検収のトラブルや瑕疵担保責任(契約不適合責任)をめぐる紛争が生じやすいという特徴があります。本記事では、下請法の基本的な枠組みと、下請負契約書の作成・運用上の注意点を解説します。親事業者としてリスクを最小化し、適正な取引関係を築くためのポイントを押さえましょう。

【コラム公開】リスク管理と成功のカギ|契約書レビューで押さえるポイント

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

■ 【代理店・フランチャイズ契約】リスク管理と成功のカギ|契約書レビューで押さえるポイント

商品やサービスを広く市場に展開するために、代理店契約やフランチャイズ契約を結ぶ企業は多く見られます。前者は企業(本社)が代理店を通じて商品を販売・サービス提供する形態、後者はフランチャイズ本部が加盟店にブランドやノウハウを提供し、加盟店がロイヤリティを支払う形態です。いずれもビジネス拡大には有効なスキームですが、一方で契約書の不備や権利義務の不明確さが紛争を生む原因となりがちです。

例えば、代理店契約では販売エリアや在庫リスク、売上ノルマなどをめぐるトラブル、フランチャイズ契約ではロイヤリティ算定やマニュアル順守義務、独立性をめぐる対立などが典型的です。本記事では、代理店契約・フランチャイズ契約をめぐる法的リスクと、その回避・成功のためのポイントを解説します。

【コラム公開】同一労働同一賃金のポイント:非正規社員との待遇差をめぐるトラブル回避策

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

【コラム公開】就業規則違反と懲戒処分の適法性:トラブル回避のための運用指針と具体的事例

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

« Older Entries