Archive for the ‘コラム’ Category

【外国人雇用】在留資格・ビザ管理・実務手続きのポイント:適法な就労と企業リスク対策

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

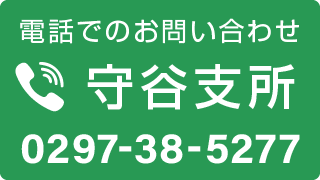

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

安全衛生管理と労災対応の実務:企業が知っておくべき予防策とトラブル対処法

コラム公開のお知らせ

長瀬総合の法務コラムサイト「企業法務リーガルメディア」にて、使用者側の人事労務に関するコラムを公開いたしました。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働組合の結成上の留意点

Q&A

Q:労働組合とは何でしょうか?

A: 労働組合とは、会社で働く従業員たちが団結し、賃金や労働時間などの労働条件をより良くするために会社と交渉するための組織です。個人では言い出しづらい改善策や要望も、組織的に主張することで実現しやすくなります。

Q:労働組合を作るメリットはありますか?

A: 従業員同士が力を合わせて会社と交渉できることは大きなメリットです。個人では対抗しにくい「賃金の引き上げ」や「労働条件の見直し」などを、より対等な立場で話し合える可能性が高まります。

Q:会社側にとってはどうでしょうか?

A: 会社側にとっても、従業員の声を把握しやすくなるなどのメリットがあります。労務管理のリスクを早期に発見して改善策を検討できるため、結果的に会社の信頼性向上や組織力強化に役立つケースもあります。

本稿では、労働組合の作り方や必要書類、さらに「弁護士に相談するメリット」などについてご紹介いたします。

はじめに

本記事では、次のような内容を順を追って説明します。労働組合を作ることを検討中の方だけでなく、会社経営者や労務管理担当の方にも役立つよう解説します。

1. 労働組合とは何か?

労働組合とは、会社に勤める複数の従業員が中心となって結成し、賃金や勤務時間、その他の労働条件を改善することを目的として活動する組織のことです。個人で会社に給与アップなどを申し入れるのは心理的にも難しく、会社側からの不利益が心配になるケースが多々あります。しかし、労働組合であれば、「個」ではなく「集団の力」を活かして、より対等に交渉できる可能性が高まります。

- 労働組合法による保護

労働組合は、労働組合法という法律によって保護を受ける場合があります。会社との団体交渉に応じてもらえないときには、不当労働行為として労働委員会に救済を申し立てることができるほか、正当な争議行為ならば損害賠償責任を問われないなどのメリットを受けられます。 - 労働組合の自主性

労働組合として法的保護を受けるためには、自主的に組織・運営され、管理職(使用者の利益代表者)の参加や会社からの資金援助がないことなど、いくつか条件があります。これらの条件をクリアしていることで、法律上の保護対象として認められ、労働委員会への救済申立てなどが可能となるのです。

2. 労働組合を作る2つの方法

労働組合を作る場合、「法的保護を受ける労働組合として作る方法」と「任意の団体として作る方法」の2種類があります。

- 法的保護を受ける労働組合

労働組合法による保護を受けるためには、一定の要件を満たした上で労働委員会に届け出をし、審査を受ける必要があります。保護を受けることで、団体交渉や争議行為に関して強い法的地位が得られます。 - 任意の団体として作る労働組合(未届け出)

労働組合は、届け出の義務がないため、極端な話をすれば「サークル」や「同好会」のように自主的に集まって結成することも可能です。しかし、このように届け出をしていない場合、労働組合法上の手厚い保護を受けることは難しくなります。

3. 労働組合の資格審査について

労働組合法上の労働組合として認められるためには、「自主性」や「民主的運営」、そして規約に必要事項を記載していることなどの要件を満たし、都道府県労働委員会で資格審査を受ける必要があります。

自主的な労働組合とは

- 組織面での自主性

管理職(使用者の利益代表者)が含まれていないことや、主たる目的が労働条件の維持・改善であることが求められます。 - 財政面での自主性

会社からの資金援助を受けていないことが大前提となります。会社の経費で成り立っているようだと、会社と対等に交渉することは難しくなるからです。

規約の要件

労働組合法では、組合の名称・所在地・役員選出方法・総会の開催頻度・会計報告方法など、定めておかなければならない事項を具体的に列挙しています。たとえば、「同盟罷業(ストライキ)」を行う場合には、組合員による直接無記名投票で過半数の賛成を得ることなど、民主的な手続きを踏む規定が不可欠です。

資格審査の流れ

- 必要書類の提出

「労働組合資格審査申請書」「組合規約」「役員名簿」「予算書・決算書」などを労働委員会に提出します。 - 事務局調査

労働委員会の事務局職員が組合の事務所などを訪問し、書面だけではわからない点をヒアリングします。 - 公益委員会議での審査と決定

提出書類や調査結果を踏まえて「要件を満たす」と判断されれば「適合決定」が出され、資格審査決定書などが交付されます。不適合と判断された場合は補正が求められたり、不適合決定が下りることもあります。

4. 弁護士に相談するメリット

労働組合の結成や団体交渉に関しては、法的に注意しなければならないポイントが多く存在します。とくに、不当労働行為の禁止やストライキの可否など、労働法に関する専門知識が必要です。そこで、労働問題に詳しい弁護士に相談するメリットをいくつかご紹介します。

- 最新の法令・判例に基づいたアドバイス

労働分野の法律は改正や判例の蓄積が頻繁にあり、最新情報を把握している弁護士に相談することで、正確かつ有益なアドバイスを得られます。 - 不当労働行為を避けるための助言

会社側が行う対応が不当労働行為に該当すると、労働委員会から救済命令を受ける可能性があります。一方で、従業員側も正当な争議行為の要件を満たさないと違法になる場合があるため、弁護士の助言によってリスクを回避しやすくなります。 - トラブル防止のための書類作成・契約書チェック

労働組合の規約や、団体交渉で会社と締結する労働協約などの書類には、法的な整合性が求められます。書類作成や内容チェックを弁護士に依頼することで、将来的な紛争リスクを大幅に軽減できます。 - 交渉の代理・サポート

団体交渉が決裂しかけた場合や、会社と従業員との間で意見が大きく対立した場合など、弁護士の代理交渉やサポートがあると、解決に向けてスムーズに話を進められる可能性が高まります。

5. 労働組合を作るときのポイント

労働組合の結成を検討する場合、以下の点を意識しておきましょう。

目的を明確にする

労働組合はあくまで「労働条件の維持改善」を図る組織です。個人的な不満や特定社員を攻撃するためだけの組合は、会社との間でさらなる対立を生むことがあります。

他の解決策との比較検討

雇用契約に関する問題を解決する手段は、労働組合による団体交渉だけではありません。たとえば、労働審判や労働裁判、労働基準監督署への相談など、状況に応じて複数の選択肢があります。「全従業員の地位向上」というより、個人的な残業代トラブルなどの解決が目的であれば、労働組合以外の方法も含めて検討するとよいでしょう。

管理職の参加に注意

労働組合の自主性を保つために、管理職(監督的地位にある者)の参加は制限されるケースが多いです。管理職が組合に加入すると、労働組合の要件を満たさなくなるおそれがあります。

専門家に相談する

労働組合結成や運営に関する法的リスクを避けるためにも、労働法に詳しい弁護士など専門家に事前相談しておくと安心です。特に会社側であれば、会社専門の弁護士に、従業員側であれば労働者専門の弁護士に相談するほうが、それぞれの立場に即したアドバイスを得やすいでしょう。

6. まとめ

ここまで、労働組合の基礎知識から、具体的な作り方や資格審査、費用、メリット・デメリット、そして弁護士に相談するメリットまでご紹介してきました。労働組合は、会社と従業員の間で「集団交渉」ができるという重要な役割を担います。個人的な要求だけではなく、会社全体の労働条件の改善に向けて取り組む点が大きな特徴です。

- 労働組合を法的に保護される形で作りたい場合は、労働組合法の要件を満たして労働委員会の資格審査を受ける必要があります。

- 任意の団体としての労働組合も結成可能ですが、法律上の手厚い保護が受けにくい点に留意が必要です。

- 会社側としては労働組合の存在を一概に敬遠するのではなく、従業員の声を吸い上げて改善していく大きなチャンスと捉えることができます。

- いずれの立場の方でも、労働法の専門家である弁護士に相談しながら進めると安心です。

当事務所(弁護士法人長瀬総合法律事務所)は企業法務部門として会社側のご相談に注力しております。 労働組合トラブルをはじめとする労働問題に精通し、Zoomなどを活用した全国対応も行っております。企業の方で労働組合の問題にお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

本記事が、皆様の労働組合結成や運営に関する疑問解消にお役立ちできれば幸いです。労働組合は会社にとっても従業員にとっても、うまく活かせば生産性向上や労務管理の適正化につながる手段です。何かあれば専門家に相談しながら、ぜひ円滑な労使関係を築いていってください。

当事務所のご紹介

企業法務に関し、Youtube動画でも解説していますので、ご興味がある方はぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

また、当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働組合員に対する懲戒処分と不当労働行為の関係

Q&A

Q:労働組合員による行動を理由に懲戒処分を行った場合、これは不当労働行為に該当するのでしょうか?

労働組合の少数派による活動であっても、それが組合としての正当な活動にあたる場合は、不利益な処分を行うことで不当労働行為とみなされる可能性があります。ただし、その活動が「組合の活動」といえるかどうかは、一概に断定できません。企業としては慎重な検討が求められます。

はじめに

本稿では、労働組合員による行動を会社が懲戒処分した場合に、不当労働行為に該当するかどうかについて解説します。労働組合活動にまつわる問題は、企業と労働者の双方にとって重要でありながら、専門的かつ複雑な論点を含んでいます。特に、「本当に組合の活動なのか?」という点は、不当労働行為の成立を左右する争点となるため、十分な理解と慎重な対応が欠かせません。

ここでは、関連する法律や裁判例、学説を踏まえつつ、どのような場合に不当労働行為となり得るか、企業においてどのような点に注意すべきかを解説していきます。また、弁護士に相談するメリットや、実務上の重要なポイントも盛り込みました。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければ幸いです。

目次

1.労働組合員への懲戒と不当労働行為の関係

不当労働行為の概要

日本では労働組合法によって、労働組合活動を保護するためのさまざまな規定が設けられています。その中でも重要なのが不当労働行為を禁止するルールです。労働組合法第7条では、使用者(会社)が組合活動を理由として労働者に不利益を与えることなどが厳しく制限されています。

たとえば、組合活動を理由にした解雇や降格、賃金の引き下げなど、労働者に対して不利となる処分は、不当労働行為に該当する可能性があります。企業としては、労働組合活動を「嫌がって」不利益を与えてしまうと、法律違反となるリスクがあるのです。

組合員による行動と懲戒処分

では、労働組合員が行った行動を理由に懲戒処分を行った場合はどうなるのでしょうか。ポイントとなるのは、その行動が「労働組合の活動」と認められるかどうかです。仮に組合員の行動が組合としての活動と認められる場合、それを理由に懲戒処分を行うと、不当労働行為に該当する可能性が出てきます。

2.「労働組合の正当な行為」の基本的な考え方

労働組合法第7条第1号では、使用者が「労働組合の正当な行為」に対して不利益な扱いを行うことを禁止しています。ここで重要なのは、「組合の正当な行為」とは具体的にどのような行為を指すかという点です。

組合活動が保護される理由

労働者は、使用者(会社)に対して圧倒的に弱い立場にある場合が多く、その権利を守るために団結して組合を結成し、交渉力を高めることが認められています。組合活動が十分に機能しなければ、労働者が公正な労働条件を得ることは難しくなります。そのため、労働組合の活動を保護する制度として不当労働行為の禁止が設けられています。

どこまで「正当な行為」か

組合員の活動が、組合としての活動に該当すると判断されれば「正当な行為」にあたり、使用者がこれを理由に懲戒処分などを行うと不当労働行為とみなされる可能性があります。たとえば、組合の方針に明示的に反していない場合や、独自の立場であっても団結権の行使として認められる場合には、正当な組合活動とされるケースがあります。

3.組合活動と認められる基準に関する裁判例

裁判例では、組合活動と認められるか否かについて、明確な統一基準が確立されているわけではありません。事案ごとに個別に判断されるため、過去の裁判例を総合的に参照する必要があります。

判例の中には、組合の明示の承認がなくとも、「黙示の承認」が認められる場合には組合活動として扱われるという考え方があります。たとえば、新規採用者に対する加入勧誘が黙示的に組合から承認されていたと評価された例や、職制批判などの記事を機関誌に投稿・掲載した組合員の行為を「組合の団結権擁護と地位の向上を図る目的である」として正当な活動と認めた例があります。

このように、少数派の活動であっても、組合全体の利益につながる行為、または組合が形式上黙認している行為であれば、「組合活動」と評価される可能性があるのです。

4.実務上の注意点

黙示の承認があれば不当労働行為となり得る

裁判例でも指摘されているように、少数派の活動であっても、黙示の承認が認められる場合には保護の対象になりやすいといえます。企業としては、「あの行為は本当に組合の活動とはいえない」と判断して懲戒処分に踏み切る前に、「黙示的に承認されている可能性はないだろうか」と慎重に検討する必要があるでしょう。

慎重な対応と事前対策

組合員の活動を不利益に取り扱う場合は、特にリスク管理が重要です。仮に懲戒処分を行う場合には、しっかりと根拠を整理し、それが**「組合としての活動」に該当しないことを証明できるかどうか**を慎重に検討すべきです。そのうえで、社内規定や就業規則に基づく懲戒事由を適切に適用できるかどうか、弁護士などの専門家と相談のうえで進めることが望ましいでしょう。

5.弁護士に相談するメリット

労働組合とのトラブルは、企業の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に少数派による活動への懲戒処分が不当労働行為に当たるかどうかは、非常に微妙な判断を伴うため、法的な専門知識に基づいた検討が不可欠です。ここでは、労働問題において弁護士に相談するメリットを挙げてみます。

- 最新の法令・裁判例・学説に基づくアドバイス

不当労働行為の判断は、法律の条文だけでなく、過去の裁判例や学説の解釈によっても左右されます。労働問題に詳しい弁護士ならば、最新の裁判例や学説を踏まえてリスクを正確に見極めることができます。 - 紛争の予防と迅速な対応

労働組合との紛争を未然に防ぐためには、就業規則や懲戒規程などを明確に整備しておくことが重要です。弁護士に相談することで、事前にリスクの芽を摘み取り、問題が深刻化する前に適切な対応が可能となります。 - 交渉や労働委員会での手続きのサポート

万が一、不当労働行為として問題が提起された場合、労働委員会での審査や裁判において主張・立証を進める必要があります。法律の専門家である弁護士が交渉や手続きをサポートすることで、企業側のリスクを最小限に抑えられます。 - 複雑な法的手続きの一元管理

労働問題が深刻化すると、労働委員会や裁判所など、さまざまな機関とのやり取りが必要になります。弁護士に依頼しておけば、一連の手続きを一元管理して進められるため、企業としては本業に集中しやすくなるメリットがあります。

このように、労働組合とのトラブルに関しては、早めに弁護士に相談することで不必要な混乱やリスクを避けられる可能性が高まります。特に少数派による活動という難しいケースほど、専門家のサポートは重要です。

6.まとめ

労働組合内の少数派が行った行動を理由に懲戒処分を行った場合に、不当労働行為に該当するかどうかは、その行動が組合活動として認められるか否かによって大きく変わります。

企業が組合員の行動を問題視する場合は、以下の点を特に注意してください。

- その活動が「組合の正当な行為」として保護される可能性はないか

- 組合の明示もしくは黙示の承認が認められないか

不当労働行為に該当すると判断されると、懲戒処分の取消しや金銭賠償など企業にとって大きな負担となるおそれがあります。法令や裁判例を理解し、慎重に検討したうえで、必要に応じてお早めに弁護士に相談することが重要です。

当事務所のご紹介

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

また、当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

正当な争議行為の判断基準とポイント:経営事項に関するストライキの可否

Q&A

Q(企業経営者からの質問)

うちの会社の経営方針に関する問題でも、労働組合がストライキを打つことができるって聞いたんですけど、そんなことが本当にあるんですか?

経営そのものに口を出されると、ちょっと困るんですよね。そもそも、経営事項にまで労働組合が踏み込んでストライキを行うことは、法律的に許されるものなのでしょうか?

A(弁護士からの回答)

ご質問ありがとうございます。結論から申し上げると、経営に関する事項だからといって、必ずしもストライキが一切許されないわけではありません。重要なのは、その要求内容が労働条件と密接に関連しているかどうか、という点です。労働条件に影響を及ぼす経営判断(たとえば工場の閉鎖や外注化による雇用減少など)については、労働組合が正当な争議行為としてストライキを行うことが認められる可能性があります。また、使用者側が団体交渉に応じないといった場合に、それに対する抗議としてストライキが行われるケースも正当な争議行為となることがあり得ます。

一方で、特定の取締役の選任を迫るような、純粋に経営そのものに介入しようとする要求については、正当な争議行為としては認められない傾向があります。これらの判断は個別具体的な事情によって異なり、実務上は慎重な検討が必要です。

はじめに

本稿では、「経営事項」と「労働条件」にまつわる争議行為の境目や、正当なストライキと認められるための要件を解説します。さらに、経営上の大きな変更や人事に関する要求、外注化や合理化への反対がどのように法的に位置づけられるのか、実務上のポイントを説明します。

1. 正当な争議行為とは何か

ストライキをはじめとする「争議行為」は、労働者が労働条件の維持・改善を図るための合法的な手段です。憲法28条は労働基本権を保障し、労働組合法も組合による正当な争議行為を保護します。

争議行為が正当と認められるには、「労働条件の維持・改善を目的とする行為」であること、そして「社会的相当性」を欠かないことが一般的な要件と解されています。労働者側は経済的な弱者として保護される立場にあり、そのため、一定の枠組み内でストライキという手段が認められています。

2. 経営事項と労働条件の関連性

一見すると、経営事項は会社内部の経営者による専権事項であり、労働組合が口を挟むべきでないと考えがちです。しかし、現実には経営判断が労働者の雇用、給与、労働環境に直接影響を与える場合があります。

たとえば工場の閉鎖や外注化による人員削減は、労働者の雇用そのものを危機に陥れる可能性が高く、これは労働条件に深く関連します。そのため、「経営事項」であっても、労働条件に直結する事柄については、労働組合が争議行為を行う正当性が認められやすいとされています。

3. 経営事項への介入が問題となる場面

一方で、経営トップの選任や特定の取締役の解任・不選任要求など、純粋な経営政策上の人事権行使に組合が直接影響を及ぼそうとする場合はどうでしょうか。株式会社であれば、取締役選任は株主総会の権限であり、労働組合や従業員が直接関与するものではありません。こうした要求は、労働条件とは切り離された「経営そのもの」への介入とみなされやすく、正当な争議行為としては認められないことが一般的な解釈です。

4. 労働条件に関わる経営事項に対するストライキの正当性

逆に、工場の閉鎖や外注化、下請制への移行といった事項は、会社にとっては経営上の方針転換かもしれませんが、その結果として雇用形態や労働条件が大きく変わる場合、労働組合は正当な争議行為としてストライキを行うことが可能です。これは、単純に「経営権限の侵害」ではなく、「労働条件の維持・改善」という本来のストライキ目的に適合するからです。

5. 抗議ストライキの正当性

抗議ストライキとは、具体的な要求(賃上げ、福利厚生改善など)を必ずしも明示せず、使用者側の態度や行動に対する「抗議」を目的として行われるストライキを指します。たとえば、使用者が正当な団体交渉を拒否した場合、それに対する労働組合側の抗議行動としてストライキを行うことが考えられます。これは、団交拒否を改めさせ、健全な労使交渉を取り戻すという意味で、広い意味での労働条件改善行為と評価されることがあります。

6. 弁護士に相談するメリット

労使間の紛争は、経営事項と労働条件が複雑に絡み合うことが少なくありません。また、団体交渉やストライキの正当性、就業環境の安全性確保など、状況に応じて多面的な検討が必要です。

こうした場面で弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。

- 専門的知見による的確な判断

労働法や判例に精通した弁護士が、要求が労働条件と関連するか、正当な争議行為とみなされうるか、事案に応じて的確な助言を行います。 - 早期のリスク回避・紛争防止

法律的に不確かな対応を取ることで、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。早い段階で弁護士が関与すれば、リスクを最小限に抑え、不要な紛争を避けられます。 - 交渉戦略の立案・実行支援

弁護士は、使用者・労働組合双方の立場での実務経験をもとに、交渉戦略をアドバイスし、法的に許容される範囲での最善の交渉方法を提案します。 - 最新の法改正や判例動向の把握

労働関係法規や裁判例は常にアップデートされています。弁護士を通じて最新の法的トレンドを把握することで、適正な対応が可能になります。

7. 本稿のまとめ

経営事項に関するストライキが常に不当かといえば、必ずしもそうではありません。争議行為の正当性は、要求事項が労働条件に密接に関連するか否かで判断されます。取締役の選任など純粋に経営判断に属する領域への介入は許されないとされる一方、合理化や外注化など、労働者の雇用や処遇に直接関わる場合には正当な争議行為となり得ます。抗議ストライキも、広く労働条件の改善や安全確保を求める行為として正当な争議行為に該当し得ることがあります。

実際には事案ごとの詳細な検討が必要であり、当事者が独自に判断するには限界があります。法的リスクを低減し、適正な対応をとるためには、労働法分野に精通した弁護士のサポートが有益です。

当事務所のご紹介

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題を解説したYoutubeチャンネルを公開しています。

企業法務でお悩みの方は、ぜひこちらのチャンネルのご視聴・ご登録もご検討ください。

また、当事務所ではセミナーのご案内等を配信するメールマガジンを運営しています。

ご興味がある方は、こちらのご登録もご検討ください。

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

企業経営者が押さえるべき「争議行為」の正当性と対応策

Q&A

Q(中小企業経営者より)

最近、うちの会社で労働組合がストライキを検討していると耳にしました。正直、争議行為って何なのか、どこまでが正当なのか、そしてこちらはどう対処したらいいのか分からず不安です。

A(弁護士法人長瀬総合法律事務所の回答)

争議行為とは、労働組合が労働者の要求や抗議を目的に行う集団行動で、その代表格がストライキです。日本国憲法28条で保障される団体行動権に基づき、一定の条件下で正当性が認められた場合には、刑事・民事上の責任追及を受けにくくなる特別な法的効果があります。また、不当な圧力や報復的な解雇、懲戒処分は違法とされます。

この原稿では、争議行為の基本概念から正当性、具体的な対処方法、さらに弁護士へ相談するメリットまでを解説します。経営者の皆様が法的な視点から判断・対応する上での一助となれば幸いです。」

はじめに

争議行為は企業活動や労務管理に深く関わる重要な問題です。本稿では、まず争議行為の定義・歴史的背景から、どのような行動形態があるのか、さらに正当性の要件や使用者側が知っておくべき免責規定、そして不利益取扱禁止の原則までを説明していきます。

目次

- 争議行為とは何か

- 憲法28条と団体行動権の位置づけ

- 争議行為の多様な形態

- 正当な争議行為の効果:刑事免責・民事免責とその根拠条文

- 不利益取扱禁止とは:企業側が注意すべき点

- 弁護士に相談するメリット:紛争対応戦略と法的リスクマネジメント

- まとめ:争議行為理解の重要性

1. 争議行為とは何か

「争議行為」とは、労働組合が労働条件改善や経営者側への要求を通じて労使関係を有利に導く目的で行う集団的な行動を指します。その代表例がストライキ(同盟罷業)で、組合員が一斉に労務提供を拒否することで経営者側に圧力をかけます。

この行為は単なる抗議行動ではなく、法的にも一定の意味合いを持っています。日本国憲法28条は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利」を保障しており、争議行為はこの「団体行動権」に基づくものです。世界的に見ても、イギリスやアメリカ、ドイツなどの労働法制から影響を受け、団体交渉を実効あるものにするために、団体行動権は不可欠と考えられてきました。

近年では争議行為自体は少なくなりましたが、発生すれば企業活動に大きな影響を与える点に変わりはありません。

2. 憲法28条と団体行動権の位置づけ

憲法28条は、労働者が団結し、団体交渉や団体行動を通じて労働条件の改善を求める権利を明示的に保障しています。この根幹的権利がなければ、経営者側は労働組合を効果的に無視でき、実質的な交渉力は損なわれてしまいます。

国際的な労働法の考え方でも、労働条件の決定には使用者と労働者の対等な交渉が必要であり、そのための実力行使手段として争議行為は不可欠と位置づけられてきました。団体行動権は、経営者側から見れば「業務妨害」にも映りうる行為を正当な権利として保障する特別な地位にあるといえます。

3. 争議行為の多様な形態

争議行為の典型例はストライキですが、その方法は多様です。たとえば、全組合員が一斉にストに入る「全面スト」だけでなく、特定部門のみで行う「部分スト」や一部の組合員を選んで行う「指名スト」などがあります。また、ストライキ以外にも、労働のペースを意図的に落とす「スローダウン」や、出張拒否、一斉休暇取得、時間外労働拒否など、多彩な方法が用いられます。

これら多様な戦術によって、労働組合はより柔軟に経営者にプレッシャーをかけることが可能となります。一方、経営者側は生産計画が乱れるなど業務上の支障を受け、迅速な対応が求められることになります。

4. 正当な争議行為の効果

刑事免責(刑法35条、労組法1条2項)

正当な争議行為であれば、刑事責任が免除される場合があります。争議行為は形式的には強要罪や住居侵入罪などに該当しうる行為です。しかし、労働組合法(以下「労組法」)1条2項は、憲法28条に基づく正当な争議行為については、刑法35条(「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」)の適用があることを明記しています。

ただし、「いかなる場合においても、暴力の行使」は正当行為と解釈されません(労組法1条2項但書)。この点を超えると、正当性は失われ、刑事責任を免れられなくなります。

民事免責(労組法8条)

労組法8条は、正当な争議行為による損害について使用者が組合や組合員に対して損害賠償を請求できないと規定しています。

ストライキは労務不提供であり、通常であれば債務不履行や不法行為責任が問われても不思議ではありません。しかし、正当な争議行為と評価されれば違法性が阻却され、使用者は損害賠償請求ができなくなります。これにより、組合側は一定の安全保障の下で交渉力を発揮できます。

5. 不利益取扱禁止とは:企業側が注意すべき点(労組法7条1号)

正当な争議行為を行った組合員に対し、使用者が報復的な解雇や懲戒処分を行えば、それは不当労働行為として禁止されます(労組法7条1号)。労働者が正当な権利行使をした結果、解雇や減給などの不利益を被ることがあれば、これは法律違反です。使用者側は、争議行為後の人事措置についても慎重な判断が求められます。

6. 弁護士に相談するメリット:紛争対応戦略と法的リスクマネジメント

争議行為が想定される、あるいはすでに発生している状況では、専門家である弁護士に相談することには多くのメリットがあります。

法的リスクの的確な評価

争議行為の正当性をめぐる判断や、使用者側が講じるべき対策の合法性は複雑な問題をはらみます。弁護士に相談すれば、該当する法律(憲法、労組法、刑法など)の解釈や過去の判例、実務慣行に基づいて、リスクを正しく評価できます。

適切な対応策の立案

弁護士は、企業側が今後とりうる行動(交渉戦略、労働条件見直し、組合との話し合いプロセスの構築)や、正当な範囲での対抗手段、法的手続の選択肢などについて具体的なアドバイスを提供します。

不当労働行為リスクの回避

労組法7条違反の不当労働行為に該当しないよう、解雇・懲戒・配転などの措置をとる際の留意点や、争議行為後の労務管理に関するガイドラインを示すことができます。法的見解を踏まえて行動することで、後々の法的紛争を未然に防ぐことが可能です。

企業イメージとコンプライアンス強化

法的に適正な対応をとることは、従業員や取引先、顧客からの信頼にもつながります。コンプライアンスを重視する風潮が強まる中、問題発生時に専門家を交えた戦略的な意思決定を行うことは、長期的な企業価値向上にも資するでしょう。

7. まとめ:争議行為理解の重要性

争議行為は、労働組合が正当な権利として行い得る強力な手段であり、その効果は刑事・民事免責によって法的に裏付けられています。また、正当な争議行為に対する不利益取扱いは禁止されており、企業側は対応を誤れば法的リスクを負うこととなります。

経営者としては、争議行為に関する基本的な法的知識を身につけ、事前の対策を整えることが重要です。その際には、専門家である弁護士へ相談し、的確なアドバイスを受けることが有益です。労使間のバランスをとりつつ、適正な労務管理を行うことで、企業は持続的な発展の基礎を築くことができます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業法務に関する様々な問題について解説したYouTubeチャンネルを運営しています。労働問題だけでなく、幅広い企業法務のテーマをわかりやすく解説していますので、今後の参考にぜひご視聴ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労基署が監督する際にチェックするポイント

はじめに

労働基準監督署(以下、労基署)は、労働者の権利を守り、適切な労働環境を確保するために重要な役割を担っています。労基署による監督や調査は、企業の健全な運営に欠かせないプロセスです。

しかし、事業者にとってはどのような項目が重点的にチェックされるのかを理解し、事前に対策を講じることが重要です。本稿では、労基署の監督でよくチェックされるポイントや、事業者が押さえておくべき対応策について解説します。

Q&A

Q: 労基署の監督で何がチェックされるのですか?

A: 労基署は、労働時間、賃金、不当な労働条件など、労働基準法に基づく基本的な労働条件の遵守状況を監督します。特に、長時間労働や賃金不払い、労働時間管理の不備がよく指摘される項目です。

労基署の役割

労基署は、厚生労働省の下部組織として、企業が労働基準法をはじめとする労働関連法規を遵守しているかを確認する機関です。その役割は以下のように整理できます。

- 労働者の権利保護

適正な労働条件が確保されるよう監督します。 - 労働環境の改善

過労死や労働災害を防止し、労働者の健康を守るための取り組みを進めます。 - 事業者への指導

監督の結果、法令違反が見つかった場合、是正指導や必要に応じて行政処分を行います。

労基署の監督とは

労基署の監督は、大きく分けて「定期監督」と「臨検監督」の2種類があります。

- 定期監督

計画的に行われる監督で、対象事業場の法令遵守状況を広く確認します。 - 臨検監督

労働者からの通報や労災発生などを受けて実施される監督で、具体的な問題点を調査します。

監督では、事業所への訪問や書類の確認、担当者へのヒアリングなどが行われます。

労基署の監督でよくチェックされるポイント

1. 労働時間管理

- 時間外労働や休日労働が36協定の範囲内で行われているか。

- 労働者の勤務記録が適切に管理され、実態と一致しているか。

2. 賃金不払残業の有無

- 労働者に対する時間外労働や休日労働の賃金が適切に支払われているか。

- 賃金台帳やタイムカードが法令に基づいて管理されているか。

3. 長時間労働による健康障害防止

- 月80時間を超える残業が行われていないか。

- 長時間労働者への健康診断や医師面接指導が実施されているか。

4. 安全衛生管理

- 労働安全衛生法に基づき、安全管理体制が整備されているか。

- 労働災害が発生した場合の報告や再発防止策が適切に行われているか。

5. 雇用契約の適正性

- 労働契約書や就業規則が法令に準拠しているか。

- 有期雇用契約や非正規雇用者の労働条件が適切に定められているか。

事業者が労基署対応で押さえるべきポイント

1. 日常の労務管理を徹底する

労基署の監督は、事業者にとって想定外のタイミングで行われることが少なくありません。日常的に労務管理を適切に行うことが、リスク回避の第一歩です。

2. 書類を正確に管理する

労基署は労働時間や賃金に関する記録の提出を求めることが多いため、タイムカードや給与明細などの重要書類を整備しておきましょう。

3. 指摘事項に迅速に対応する

監督の結果、法令違反が指摘された場合、速やかに是正策を講じ、再発防止策を実施することが重要です。

弁護士に相談するメリット

- 法令遵守の確実なサポート

労働法に精通した弁護士のアドバイスを受けることで、法律を正しく理解し、違反リスクを未然に防ぐことが可能です。 - トラブル対応の安心感

労基署からの指導や監督に関しては、専門家の助言を得ることでスムーズに対応が進みます。当事務所では、企業側に立った法的支援を行っています。 - 労務管理の改善提案

弁護士は、企業の実態に合わせた労務管理体制の見直しを提案し、事業運営の効率化と法令順守を支援します。

まとめ

労基署の監督は、事業者にとって適切な労務管理を確認する機会であると同時に、リスクの把握と改善を図る重要な場面です。事業者が労基署対応を円滑に進めるためには、日頃からの労務管理の徹底と、法令遵守への意識が求められます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業側の立場から、労基署対応や労務管理の改善について包括的なサポートを提供しています。ぜひ一度ご相談ください。

動画のご案内

労働基準監督署対応や労務管理に関する情報は、Youtubeチャンネルでも解説しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労基署の調査手続の流れとポイント

はじめに

労働基準監督署(以下、労基署)は、企業が労働基準法や関連法令を遵守しているかを確認するため、調査を行います。この調査は企業にとって重要な法令遵守の確認の場であり、適切に対応することが求められます。本稿では、労基署の調査手続の流れと対応時のポイントについて解説します。

Q&A

Q: 労基署の調査って突然来るんですか?それとも通知があるのでしょうか?

A: 労基署の調査は、場合によって通知されることもあれば、抜き打ちで行われる場合もあります。特に法令違反の疑いが強い場合には、突然の調査が実施されることがありますが、事前通知があれば準備の時間を確保できるため、冷静な対応が重要です。

労基署とは

労基署は、厚生労働省の下部機関で、労働基準法などの労働関連法令の適切な履行を監督・指導する機関です。具体的には、以下のような役割を担っています。

- 労働条件の確認: 賃金、労働時間、休日などの適正化。

- 安全衛生の確保: 労働災害防止や作業環境の改善。

- 違反の指導・是正: 重大な違反が見つかった場合の是正勧告や罰則適用。

労基署の調査の概要

労基署が実施する調査には以下の種類があります。

- 定期調査: 労基署が計画的に実施する調査。

- 申告調査: 労働者からの申告を受けて実施される調査。

- 抜き打ち調査: 法令違反の疑いがある場合や緊急性が高い場合に行われる調査。

調査の主な目的は、労働環境が法律を遵守しているかを確認し、必要に応じて是正措置を講じることです。

労基署の調査手続の流れ

1. 事前通知(通知がある場合)

労基署から電話や郵便で調査日程が通知されます。この通知には以下の内容が含まれます。

- 調査日時・場所

- 必要な書類の一覧

- 担当監督官の連絡先

2. 調査当日

(1) 説明の聴取

調査の目的や対象が説明されます。企業側は、正確に内容を把握することが重要です。

(2) 書類の提出

事前通知で指定された書類を提出します。代表的な書類には以下のものがあります。

- 労働契約書

- 就業規則

- 36協定届

- 勤怠管理表

(3) 現場確認

労働基準監督官が事業所を視察し、安全衛生や労働環境の確認を行います。

(4) 職員への聴取

必要に応じて従業員から直接事情を聴取することがあります。

3. 調査後の対応

(1) 是正勧告・指導

違反が確認された場合、是正勧告書や指導票が交付されます。

(2) 報告の提出

是正勧告に基づき、改善計画書を作成して労基署に提出します。

事業者が労基署対応で押さえるべきポイント

- 書類の整備

日常的に必要な書類を適切に保管し、法令遵守の状況を明確に示せるようにしておきましょう。 - 調査の目的を理解する

調査の主旨を理解し、的確に対応することが重要です。曖昧な対応はさらなる調査を招く可能性があります。 - 担当者を選任する

調査対応には、就業規則や労働条件に詳しい担当者を選任し、スムーズなやり取りを心がけましょう。 - 冷静に対応する

調査中は、誤解や混乱を防ぐため、冷静かつ正確な回答を心がけましょう。

弁護士に相談するメリット

- 法的リスクの軽減

弁護士が同席することで、調査中の法的なトラブルを防ぎ、企業側の権利を守ることができます。 - 適切な助言とサポート

調査前の準備や調査後の対応において、専門的な助言を受けることで迅速かつ適切な対応が可能です。 - 信頼性の向上

弁護士の立ち会いによって、企業が法令遵守に積極的であることを労基署に示すことができます。

まとめ

労基署の調査は、法令遵守の状況を確認し、労働環境を改善するための重要なプロセスです。企業は日頃から書類の整備や法令遵守に努めることで、調査への対応力を高めることができます。また、弁護士への相談は、調査対応をスムーズにし、企業の法的リスクを軽減する有効な手段です。

動画での解説もご覧いただけます

企業法務に関し、Youtube動画でも解説していますので、ご興味がある方はぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労基署の定期監督の概要と留意点

はじめに

労働基準監督署(以下、労基署)の「定期監督」は、労働法令の遵守状況を確認するために行われる調査です。企業が労働環境を適切に整備し、法令を遵守しているかどうかを確認する重要なプロセスであり、不備が見つかれば指摘や是正が求められます。本記事では、労基署の定期監督に関する基本的な概要や手続き、事業者が注意すべきポイントについて解説します。

Q&A

Q: 労基署から「定期監督」の通知が届きました。どう対応すれば良いですか?

A: 定期監督は、労働基準法や労働安全衛生法に基づき実施される法的な調査であり、拒否することはできません。通知を受け取ったら、必要な書類や情報を速やかに準備し、調査に誠実に対応することが重要です。不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。

労基署とは

労基署は、厚生労働省の下に設置された行政機関で、労働基準法や労働安全衛生法の遵守を確保する役割を担っています。労働者の安全や健康、適正な労働条件を守ることを目的としており、以下の業務を行っています。

- 監督業務:定期監督や臨時監督を通じて事業所の調査を実施。

- 労災認定:労働災害に関する認定や給付の手続き。

- 相談業務:労働者や事業者からの相談対応。

労基署は、事業所に対して調査を行う権限を持ち、法令違反が見つかった場合には是正勧告や指導を行うほか、必要に応じて罰則を適用します。

労基署の定期監督とは

定義と目的

定期監督は、労働基準法および労働安全衛生法の遵守状況を確認するために、計画的に実施される調査です。厚生労働省が毎年策定する指針に基づき、業種や地域、過去の違反履歴などを考慮して調査対象となる事業所が選定されます。

調査内容

調査は以下の項目を中心に行われます。

- 労働時間、休日、休憩の管理状況

- 就業規則や労使協定の適正性

- 安全衛生管理体制

- 賃金や残業代の支払い状況

- 労働契約の締結状況

労基署の定期監督の手続の流れ

- 通知の受領

労基署から定期監督の通知が事業所に届きます。通知には調査の日時や提出が求められる書類が記載されています。 - 準備期間

通知を受け取ったら、必要な書類や記録を準備します。例えば以下のようなものが必要です。- 労働者名簿

- 賃金台帳

- 就業規則

- 36協定届

- 労働者の出勤簿やタイムカード

- 調査の実施

指定日時に労基署の監督官が訪問し、調査を行います。事業所内への立ち入りや書類の確認、関係者へのヒアリングが含まれます。 - 結果の通知

調査結果が通知されます。不備が見つかった場合には是正勧告や指導が行われます。場合によっては罰則が適用されることもあります。 - 是正措置の実施

指摘事項に基づいて必要な是正措置を講じます。期限内に是正報告書を提出することが求められます。

定期監督に関して事業者が留意すべきポイント

1. 拒否はできない

法律上、労基署の調査を拒否することはできません。虚偽の報告や書類の未提出も罰則の対象となります。

2. 調査への誠実な対応

調査には正確な情報を提供し、誠実に対応することが重要です。不誠実な対応は調査が厳格化する原因となる可能性があります。

3. 事前準備の徹底

以下の点に留意して書類や記録を整備しておきましょう。

- 記録の整合性(例:タイムカードと賃金台帳が一致しているか)

- 就業規則や労使協定が最新の法令に準拠しているか

- 安全衛生体制が整備されているか

4. 指摘事項への迅速な対応

是正勧告が出た場合は、速やかに対応策を講じることが求められます。

弁護士に相談するメリット

定期監督への対応において、弁護士に相談することで以下のようなメリットが得られます。

- 専門的なアドバイス

労働法や関連法令に詳しい弁護士が、適切な対応方法を助言します。 - 書類作成のサポート

必要な書類の準備や整備を効率的に進めることができます。 - 労基署との交渉支援

指摘事項への対応や是正報告書の作成、労基署とのやり取りを専門的にサポートします。 - トラブル予防

法令に基づいた事前チェックを行い、未然に違反を防ぐことが可能です。

まとめ

労基署の定期監督は、企業が法令遵守を確認し、労働環境を改善する契機となる重要な調査です。通知を受け取った際は冷静に対応し、必要な準備を行うことが大切です。不安がある場合や専門的な対応が必要な場合は、弁護士に相談することでリスクを最小限に抑えることができます。適切な対応を心がけ、健全な労働環境の維持に努めましょう。

動画で詳しく学ぶ!

企業法務に関する解説動画もご覧いただけます。ぜひ視聴とチャンネル登録をご検討ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労基署の役割と事業者が押さえるべきポイント

はじめに

労働基準監督署(労基署)は、企業にとって重要な行政機関です。その役割を正しく理解し、適切に対応することは、事業運営の健全化に直結します。本稿では、労基署の基本的な役割や事業者が押さえるべきポイントをわかりやすく解説し、専門家の活用の重要性についても触れます。

Q&A

Q: 労基署とは何をするところですか?

A: 労基署は、労働基準法などの法律に基づき、企業が労働者の権利を適切に保護しているかを監督する行政機関です。その調査や指導に正しく対応することは、事業者にとっても労働環境の改善やリスク回避につながります。

Q: 労基署から調査通知が届きました。どうすればいいですか?

A: 労基署からの通知に対応する際は、まずその内容を正確に把握しましょう。場合によっては、専門家に相談することで、よりスムーズかつ適切な対応が可能になります。

労基署とは

労基署(正式名称:労働基準監督署)は、厚生労働省が管轄する行政機関で、労働基準法をはじめとする労働関連法令の遵守を企業に求め、労働者の権利を守ることを目的としています。日本全国に設置されており、地域ごとに管轄する企業や労働者を監督しています。

労基署の役割

労基署の主な役割は以下の通りです。

- 労働条件の監督

労働契約、賃金、労働時間、休息、災害補償など、労働基準法で定められた基準が守られているかを監督します。 - 労働災害の調査

労働者の健康や安全に関する問題が発生した場合、その原因を調査し、必要な指導を行います。 - 違法行為の是正

未払い賃金や長時間労働など、労働基準法に違反する行為について、是正指導を行います。場合によっては、違反事案を司法機関に送致することもあります。 - 労働者災害補償保険の管理

労災保険制度を通じて、労働者がけがや病気、死亡した場合の補償を適切に行います。

労基署と事業者の関係性

労基署は「労働関係における警察」として機能し、事業者が法律に基づいた運営をしているかを確認します。事業者にとって、労基署の調査や指導は一種のチェック機能といえます。

- 労基署調査のきっかけ

労働者からの通報や定期的な監査など、労基署が動くきっかけはさまざまです。 - 調査の種類

通常調査や臨検監査(事前通知型・無通知型)が行われます。

調査を受ける際に適切に対応することで、リスクを軽減し、信頼される企業運営が可能になります。

事業者が労基署対応で押さえるべきポイント

1. 法令の遵守を徹底する

労働基準法や関連法令を正しく理解し、日頃から法令を遵守する体制を整えましょう。特に以下のポイントは重要です。

- 就業規則の整備

- 賃金や労働時間の管理

- 36協定の締結と届出

2. 調査への迅速かつ適切な対応

労基署から通知が来た際は、以下の点に注意しましょう。

- 通知内容を正確に把握する

- 必要な書類を適切に準備する

- 調査に立ち会う担当者を選定する

3. 労働者との信頼関係構築

労働者とのコミュニケーションを密にし、問題が発生した際には早期解決を図ることが重要です。

弁護士に相談するメリット

労基署対応で弁護士に相談することは、次のようなメリットがあります。

- 専門的な助言が受けられる

法律の専門家である弁護士が、労基署の指摘事項について正確にアドバイスします。 - 書類作成のサポート

調査に必要な書類の作成や確認を依頼することで、法的リスクを軽減できます。 - 労基署との交渉を代行

弁護士が事業者に代わり、労基署とのやり取りを行うことで、調査がスムーズに進みます。 - 事前予防の提案

問題が大きくなる前に、リスク回避のための対応策を提示してくれます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労基署対応に強い弁護士が事業者をサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

労基署の役割や調査の目的を正しく理解することは、事業者にとって必須です。日頃から法令遵守を徹底し、労基署の調査に適切に対応することで、リスクを回避しながら信頼される事業運営を実現できます。さらに、専門家である弁護士のサポートを受けることで、労基署対応がよりスムーズに進むでしょう。

企業法務に関し、YouTube動画でも解説していますので、ご興味がある方はぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

« Older Entries Newer Entries »