Archive for the ‘コラム’ Category

労働基準監督官の役割と権限のポイント

はじめに

労働基準監督官は、働く人々の権利や安全を守るために重要な役割を果たす国家公務員です。しかし、多くの事業者にとって、労働基準監督署(以下、労基署)や労働基準監督官とのやり取りは慣れないものであり、不安を感じる場面もあるでしょう。ここでは、労働基準監督官の役割と権限を解説し、事業者が労基署対応で押さえるべきポイントや弁護士の活用方法についても触れます。

Q&A: 労働基準監督官についてよくある質問

Q: 労働基準監督官は、事業者にとってどのような存在ですか?

A: 労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法の遵守状況を確認するために活動しています。職場に立ち入って調査を行い、法令違反があれば是正を求めます。その役割は、労働者の安全や健康を守るだけでなく、公正な労働環境を維持するために欠かせないものです。

Q: 労基署の調査に協力しないとどうなりますか?

A: 労基署の調査には法的な根拠があり、正当な理由なく協力を拒否することはできません。場合によっては、罰則の対象となることもあります。

労働基準監督官とは

労働基準監督官は、厚生労働省に所属する国家公務員で、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関連法令を遵守させることを任務としています。具体的には以下のような業務を行っています。

- 労働条件の確保と改善

- 労災補償の業務管理

- 違法行為に対する是正指導

労働基準監督官になるためには、専門の国家試験に合格し、その後に研修を受ける必要があります。任用後は、全国の労基署や都道府県労働局などで活動します。

労働基準監督官の役割とは

労働基準監督官の役割は、主に以下の3つに分けられます。

1. 労働条件の確保と向上

労働基準法に基づき、労働時間、休憩、休日、賃金などの労働条件が法律で定められた基準に適合しているかを確認します。例えば、労働者名簿や賃金台帳を確認し、不正があれば是正指導を行います。

2. 労働者の安全と健康の保護

労働安全衛生法に基づき、職場の安全や作業環境の整備が適切に行われているかを確認します。必要に応じて改善指導を行い、労働災害の防止を図ります。

3. 労災補償の管理

労働災害に遭った労働者が適切な補償を受けられるように支援します。これには、労災保険の申請手続きや、補償内容の確認が含まれます。

労働基準監督官の権限とは

労働基準監督官には、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて以下の権限が付与されています。

1. 行政上の職務権限

- 立ち入り調査(臨検監督)

職場に立ち入り、帳簿や書類の提出を求めたり、使用者や労働者への質問を行ったりする権限があります。これは、労働条件や作業環境の現状を把握するための重要な手段です。 - 作業環境の測定

職場環境が安全基準を満たしているかを確認するため、機器を使用して測定を行います。

2. 司法警察員としての権限

労働基準監督官は、労働法令違反が認められた場合、司法警察員として以下の権限を行使します。

- 逮捕や捜索の実施

- 違反事件の検察への送致(送検)

これにより、労働者の権利を侵害する重大な違反行為に対して厳しい対応が取られることがあります。

事業者が労基署対応で押さえるべきポイント

労基署の調査や指導に直面した際、事業者として以下のポイントを押さえることが重要です。

- 適切な書類の整備

労働者名簿、賃金台帳、就業規則などの法定書類を正確に作成し、保存期間を守ることが求められます。 - 立ち入り調査への協力

調査の際には、誠実に対応し、必要な情報や書類を迅速に提供することが重要です。 - 事前の準備

労働基準法や労働安全衛生法について基本的な理解を持ち、自社の現状を定期的に点検しましょう。 - 専門家の助言を活用

弁護士のサポートを受けることで、調査への対応がスムーズになります。

弁護士に相談するメリット

労基署対応において、弁護士に相談することは多くのメリットをもたらします。

- 法的リスクの最小化

弁護士は、労働基準法や関連法令に精通しており、企業が法令違反を指摘されないように事前のアドバイスを行います。 - 効果的な対応策の提案

調査や是正勧告への対応について、具体的な行動計画を立案し、企業が適切な対応を取れるようサポートします。 - 労働トラブルの予防

従業員との間で発生しがちな労働トラブルについても、早期に対応策を講じることで紛争を防ぐことが可能です。

まとめ

労働基準監督官は、労働環境の安全と労働者の権利を守るために重要な役割を担っています。一方で、事業者にとっては労基署対応が複雑で負担に感じられる場面もあるでしょう。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業が法令遵守を徹底し、スムーズに労基署対応を行えるようにサポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

動画でさらに詳しく解説中!

企業法務に関し、YouTube動画でも解説していますので、ご興味がある方はぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

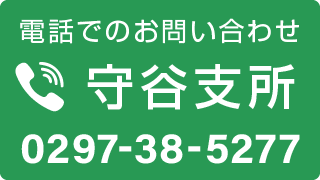

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働組合対応で避けるべきポイント7選

はじめに

企業にとって、労働組合との関係は重要でありながらも慎重な対応が求められる分野です。労働組合との関係において対応を誤ると、不当労働行為にあたる可能性があり、法律的リスクに直結します。一方で、企業の正当な権利や秩序を維持することも必要です。本稿では、使用者(企業)側が労働組合対応において避けるべきポイントについて、具体的な対策や考慮点を紹介します。企業が健全な労使関係を築くための参考にしてください。

Q&A:よくある質問と回答

Q1.労働組合対応で企業が最も注意すべきポイントは何でしょうか?

A1.労働組合との関係では、まず「不当労働行為」とならないことが最重要です。企業は労働組合の要求をそのまま受け入れる必要はありませんが、労働組合法などに基づく対応が必要です。本稿では、企業側が誤りがちな対応のポイントと具体策について解説します。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労働組合との交渉で生じるリスクに備えた具体的なアドバイスも行っています。

Q2.労働組合からの要求にどこまで対応するべきかがわかりません。会社としての方針を守るためにはどうすればよいですか?

A2.労働組合の要求には、企業の経営状況や事業方針を踏まえて対応することが重要です。また、団体交渉のルールや制限を設けるなど、秩序ある交渉を行うための工夫が必要です。具体的な方法については後述します。

労働組合とは

労働組合とは、労働者が雇用条件の改善や福利厚生の向上などを目的として自主的に組織する団体です。労働組合は、労働組合法で保護されており、企業側は正当な理由なくその活動を妨害することが禁じられています。労働組合にはさまざまな形態がありますが、団体交渉や労働協約の締結、労働条件の改善を目指して活動を行っています。

労働組合との関係では、企業も従業員と同じく自らの正当な権利を主張できますが、一定の範囲で尊重すべき法律上の義務があります。そのため、労働組合への対応には慎重さと法的知識が欠かせません。

使用者側が避けるべき組合対応のポイント7選

1.不当労働行為にあたる発言や行動の回避

労働組合に対する差別的な待遇や、組合員への不利益な取り扱いは「不当労働行為」に該当する恐れがあります。例えば、組合に所属している社員だけに業務上の不利な変更を行うことや、組合員への懲戒処分に特別の基準を設けるといった対応は避けましょう。

2.労働時間内での組合活動の取り扱い

基本的に、労働組合活動は労働時間外で行われるべきです。所定労働時間内に組合活動を許可することは避けたほうが無難といえます。

3.会社施設の使用に対するルール

会社の敷地内で組合活動やビラの掲示などが行われる場合、無断で行われないように管理を徹底することが必要です。会社の施設を使用することを認めるかどうかは慎重に検討しましょう。

4.労働協約の締結と見直し

労働協約は企業と労働組合との間で締結される契約で、会社の方針と一致しない内容が含まれる場合があります。見直しを行う際は、労働協約の条項ごとに分けて検討し、一部変更ではなく全体の解約や再交渉を行うことでトラブルの回避が可能です。

5.組合事務所や便宜供与に関する規定の確認

組合事務所や掲示板を無償で貸与する場合、事前にルールを定めておかないと、後に撤去や変更を求める際にトラブルになる可能性があります。貸与の条件や撤去のタイミングなどを事前に明記しておきましょう。

6.団体交渉における人数や時間の制限

団体交渉において、労働組合側の出席人数が過剰である場合や、交渉が深夜に及ぶ場合は、円滑な交渉が妨げられることがあります。参加人数や時間帯、交渉方法などを事前に調整し、必要に応じて交渉規定を設けておくと、スムーズな対応ができます。

7.賃金や賞与の交渉対応

労働組合から賃金の引き上げや賞与の増額要求があった場合、経営状況を踏まえて適切な範囲での回答を行いましょう。労使間で十分な協議を行い、会社の経営方針や財政状況を根拠とした説明をすることで、過剰な要求をそのまま受け入れることなく対応できます。

弁護士に相談するメリット

労働組合対応は、法的なリスクと隣り合わせのため、専門知識を持った弁護士に相談することが推奨されます。労働組合の要求内容が不当な場合や法的に難しい場面が生じた場合、弁護士は以下のようなメリットを提供します。

- 法的な視点からの助言:不当労働行為に該当しないよう適切な対応が可能になります。

- トラブルの未然防止:労働協約や団体交渉のルール整備を行うことで、今後のトラブルを防ぐことができます。

- 労働組合対応の適切な対策立案:具体的な交渉方法や企業の方針を踏まえた交渉戦略が立てられます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業の労働組合対応に関するご相談に幅広く対応し、企業に適した具体的なアドバイスを提供しています。

まとめ

労働組合との対応においては、不当労働行為の回避と労働組合法を守った適切な対応が求められます。企業側は、組合に対しても自らの正当な権利を主張し、秩序ある対応を行うことが重要です。また、労働組合の活動が企業にとって過度な負担とならないように事前の準備とルール作りを行い、トラブル防止を図りましょう。必要に応じて弁護士に相談し、労働組合対応のリスクを最小限に抑えることをおすすめします。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

団体交渉で避けるべきポイント7選

はじめに

企業が労働組合と向き合う際に避けて通れないのが団体交渉です。団体交渉は従業員との関係構築に有益な場ですが、一歩対応を誤ると、企業に不利な状況を招くリスクも伴います。ここでは、企業経営者の立場から、団体交渉で特に気を付けるべきポイントを解説します。企業が抱えがちな問題点やその回避方法を知り、効果的に労使関係を管理しましょう。

Q&A

Q1.団体交渉における基本的な流れと注意点は何ですか?

A1.団体交渉は、企業と従業員の間で労働条件や職場環境について話し合う場であり、双方の権利を尊重することが重要です。交渉の際には、適切な準備と明確な態度を示し、企業に不利な状況にならないよう、冷静で法的に正しい対応が求められます。特に交渉の進め方や言葉の選び方には十分な注意が必要です。

団体交渉とは

団体交渉は、労働組合が労働条件の改善などを目的に、使用者に対して交渉を求めるための制度です。労働組合法に基づき、労働組合は組合員の労働条件改善を図るため、企業と話し合いの場を持つことが認められています。交渉内容は労働条件の変更や賃金改定、職場環境の改善要求などさまざまで、適切に対応しないと「不当労働行為」とみなされ、企業が法的責任を負う可能性があります。団体交渉の基本を理解し、準備を整えておくことが重要です。

使用者側・企業側が団体交渉で避けるべきポイント7選

1.業務時間内に交渉を行わない

団体交渉を業務時間内に行うことは、企業にとっても業務の中断や賃金支払いの問題を引き起こしやすくなります。交渉時間が長引く場合、通常業務が影響を受けるため、基本的に就業時間後に設定し、交渉は約2時間程度を目安とするのが望ましいです。業務外の時間に実施することで、通常の業務運営に支障をきたさないようにしましょう。

2.交渉の場所を労働組合の事務所や社内にしない

労働組合から社内や労働組合事務所での交渉場所の要望があっても、中立的な第三者施設で行うのが適切です。社内や労働組合の施設は、組合側に心理的な優位を与える可能性があります。また、交渉が長引きやすく、互いに冷静な判断ができなくなることもあるため、交渉は公共の会議室などを指定し、中立的な環境を確保しましょう。

3.上部団体役員の出席を拒否しない

労働組合法では、上部団体の役員が交渉に出席することを認めています。会社担当者の中には、会社外の人間が参加することに疑問を抱く場合もありますが、労働組合側が参加を希望する場合はこれを拒否できません。拒否すると、違法行為として労働組合が抗議するだけでなく、最終的に企業側に不利な交渉状況を招く可能性もあるため、上部団体役員の参加は認めましょう。

4.組合員が不明確でも交渉を拒否しない

企業側が「どの従業員が組合員か」を理由に交渉を拒むのは避けるべきです。労働組合は組合員の詳細を公開する義務がないため、交渉開始時点で特定の組合員が明らかでなくても交渉に応じる必要があります。もし組合員の詳細が不明であっても、企業側が交渉を拒否すると不当労働行為と見なされるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

5.十分な準備をせずに交渉に臨まない

労働組合からの突然の交渉申入れに、企業側が準備不足のまま応じることは禁物です。交渉内容や要求事項を確認し、会社の意向や現実的な対応策を整理してから交渉に臨むようにしましょう。急な申入れに慌てず、「団体交渉の申入れについて検討中である」旨を一度伝え、交渉日時を調整して十分な準備期間を確保することが重要です。

6.書類への安易なサインはしない

労働組合が交渉内容について議事録や合意書へのサインを求めてくる場合がありますが、安易にサインすると労働組合にとって都合の良い形で利用される可能性があります。交渉終了後、内容を再度確認し、経営陣の意向を確認した上でサインすることが大切です。不十分な合意のサインが後に労働協約と見なされるリスクを避けるためにも、必ず内容を慎重に精査しましょう。

7.労働組合の要求を全て受け入れない

団体交渉では労働組合からの要求をそのまま受け入れず、合理的な根拠をもとに対応することが大切です。使用者には誠実交渉義務が課されていますが、すべての要求に応じる義務があるわけではありません。企業にとって難しい要求には、資料を提示し、具体的な事情を説明して断ることで、不当労働行為を回避しつつ企業の立場を守ることができます。

弁護士に相談するメリット

団体交渉においては、交渉の進め方や対応の仕方次第で企業に有利・不利な状況が生じます。特に労働法に関する知識や経験が不足している場合、法律を十分に理解しないまま交渉に臨むことで、不当労働行為とみなされるリスクや企業の立場が不利になるリスクが高まります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

- 専門的なアドバイスが受けられる

労働法に精通した弁護士から、最新の法律知識に基づいた適切なアドバイスを受けられ、企業が法的に守るべきポイントや注意点を具体的に把握できます。 - 法的リスクの軽減

労働組合法や団体交渉に関する法的な誤解や誤判断を回避でき、企業の法的リスクを最小限に抑えることが可能です。 - 交渉戦略の策定

労使交渉における戦略的な対応方法を計画することができ、企業が望む結果を得るための交渉スキルが向上します。 - 不当労働行為の回避

弁護士が不当労働行為とみなされるリスクを未然に防ぐアドバイスを行うため、企業の信用を守り、健全な労使関係を構築できます。

団体交渉は、法的に複雑でトラブルの要因にもなりやすいため、専門家のサポートを受けることが賢明です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業側の法的リスクを最小限に抑え、適法で実効的な団体交渉対応を支援しています。

まとめ

団体交渉は、企業と従業員の関係を適切に維持するために重要な場であると同時に、対応を誤れば企業にとって不利な結果をもたらすこともあります。本稿で紹介した「団体交渉で避けるべきポイント」を参考に、慎重に対応しながら交渉を進めていくことが大切です。団体交渉の準備や対応が難しい場合には、弁護士に相談し、法的リスクを軽減しながら交渉を行いましょう。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働組合対応を弁護士に相談するメリットとは

はじめに

企業活動において、従業員との円滑な関係を維持することは非常に重要です。しかし、従業員が労働組合(ユニオン)に加入している場合、組合を通じたさまざまな要求や主張が企業に対してなされることがあります。こうした要求に対応する際、特に団体交渉や法的な対応が求められる場面においては、企業として慎重かつ迅速に対処することが必要です。労働組合への対応については、企業の人事部門だけで対応するのが難しい場合も多いため、法的な知識と経験を備えた弁護士のサポートが効果的です。

本稿では、労働組合の基本的な役割や企業が労働組合対応において直面するケース、そして弁護士に相談するメリットについて解説いたします。

労働組合とは

労働組合とは、労働者がその地位や労働条件の改善を目的として結成する団体です。組合は労働基準法や労働組合法に基づいて活動しており、主に団体交渉を通じて企業に対して賃金引き上げや労働環境の改善を要求する権利を持ちます。労働組合には複数の種類があり、企業内組合のほかに、特定の企業に縛られずに結成される「合同労働組合(ユニオン)」や「地域労組」なども存在します。

企業が労働組合と接する場面では、組合員が集団として企業と交渉を行うため、一般の従業員対応とは異なる注意が求められます。労働組合との交渉を適切に行うことは、企業の法的リスクを低減し、経営資源を効率的に活用するためにも欠かせない取り組みです。

労働組合対応が必要となる場面

企業が労働組合対応を求められる場面には、次のようなケースがあります。

1.団体交渉の申し入れ

労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、賃金や労働条件の変更、解雇や人員整理など、企業に対する正式な要求がなされることが一般的です。団体交渉の進行においては、法的な知識が求められるほか、要求内容に応じて慎重な対応が必要です。

2.従業員が労働組合に加入した場合

従業員が労働組合に加入すると、企業はその従業員に対する個別対応から組合を通じた対応へと切り替える必要が生じます。組合から正式な団体交渉の申し入れがなされることもあるため、企業は速やかに準備を整えなければなりません。

3.労働組合からの残業代や賃金請求

労働組合は、未払い残業代や賃金の支払いを企業に求めるケースも多くあります。この場合、労働基準法や判例の知識に基づいて適切な対応を取ることが求められます。

4.労働委員会への対応

労働組合が企業の行為を不当労働行為とみなして労働委員会に申し立てた場合、労働委員会での審理が始まります。企業としては、弁護士を代理人とするなどして法的に備え、適切に対応する必要があります。

5.労働組合による争議活動

労働組合が街宣活動やストライキなどの争議行動を行うと、企業の信用や業務に大きな影響が及びます。こうした場合、法的手段による対抗措置や業務への影響を最小限に抑える対応が必要です。

6.労働条件や待遇に関する相談

労働条件や待遇に関する従業員の不満が労働組合に伝わり、企業に対する要望がなされることもあります。この場合、誠実かつ法に基づいた対応をすることで、企業の信頼性を保つことが重要です。

労働組合対応を弁護士に相談するメリット

労働組合との対応において、弁護士に相談することには多くのメリットがあります。以下にその主なメリットをご紹介します。

1.法的に正確な判断が可能

弁護士は、労働基準法や労働組合法などの法律に基づいて正確な判断を行うことができます。法外な要求がなされた場合や、不当労働行為の申立てがあった場合には、法律に基づく適切な対応が企業を守るために欠かせません。誤った判断や不適切な対応を避けるためにも、弁護士に相談することで法的リスクを軽減することができます。

2.団体交渉から裁判まで一貫した対応が可能

労働組合との交渉が進展しない場合や、交渉がエスカレートした場合には、訴訟や労働審判といった法的手続きに進展することもあります。弁護士は団体交渉から裁判まで幅広く対応できるため、状況の進展に応じた迅速な対策が可能です。これにより、企業は無駄な時間や労力を削減することができます。

3.企業に有利な戦略の策定

労働組合対応に精通した弁護士は、企業にとって最適な解決方法を見極め、交渉を円滑に進めるための戦略を提案します。これにより、企業は法的リスクを最小限に抑えつつ、労働組合との交渉を有利に進めることが可能です。また、労働組合側の行動や要求に適切に対応することで、企業としての立場を守ることができます。

4.労働組合問題に対する経験が豊富

労働組合対応の経験が豊富な弁護士は、労働組合が行う交渉や争議活動のパターンを熟知しています。このため、過去の事例や判例をもとに企業に有利なアドバイスを提供することが可能です。特に、労働組合との交渉が長期化する場合や複雑化する場合には、経験豊富な弁護士の助言が非常に役立ちます。

5.企業イメージの保護

労働組合との争議活動や法的問題が公開されると、企業の信用に影響を与える可能性があります。弁護士を通じた法的な対応を行うことで、企業のイメージを守り、対外的な影響を最小限に抑えることが可能です。これにより、顧客や取引先からの信頼を維持することができます。

6.労働諸法違反を未然に防ぐ

弁護士のアドバイスを受けることで、労働諸法違反につながるリスクを未然に防ぐことができます。例えば、労働基準法に基づく適切な賃金支払いの確認や、団体交渉における適切な対応手続きの遵守など、弁護士の助言により法的リスクを減らすことが可能です。違反が発生すると大きなコストや信頼の損失につながるため、事前の予防措置が重要です。

まとめ

労働組合対応においては、適切な法的知識と経験がなければ企業にとって不利な状況に陥る可能性があります。弁護士に相談することにより、法的に正確な対応が可能になり、労働組合との交渉を有利に進めることができます。また、弁護士のサポートによって企業イメージを保護し、労働法違反を未然に防ぐことができるため、企業としてのリスク管理を図ることが可能です。

労働組合対応において弁護士のサポートを活用することで、企業は自社の利益を守り、従業員と健全な関係を維持することが可能です。企業の安心と持続的な成長のために、労働諸法に精通した弁護士の力を活用することもご検討ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

ハラスメントとは?企業に求められる対策と対応策の基礎知識

Q&A|ハラスメントに関するよくある疑問

Q1:ハラスメントとはどのような行為を指しますか?

A1:ハラスメントとは、相手に不快な思いをさせる一切の行為を指し、特に職場では問題視されることが増えています。種類も多岐にわたり、セクハラ、パワハラ、マタハラなど、特定の状況や立場に関連したハラスメントが知られています。これらの行為は社会的な問題としても大きく取り上げられ、企業として適切な対応が求められるようになっています。

Q2:ハラスメント行為が法律上の問題となるのはどのような場合ですか?

A2:ハラスメントが法律上の問題となるのは、刑事上または民事上の違法行為に該当する場合です。具体的には、身体的な暴力や脅迫を伴う行為は刑法違反となり、場合によっては逮捕や罰則の対象となります。また、職場での精神的な嫌がらせなども民法上の不法行為として損害賠償の対象となることがあります。

Q3:ハラスメント防止のために企業が行うべき対策にはどのようなものがありますか?

A3:企業には、ハラスメントの予防と発生時の適切な対応が求められます。具体的には、ハラスメント防止に関する指針の策定、従業員への研修の実施、相談窓口の設置が効果的です。また、発生時には迅速な調査と関係者のケアを行うことが重要です。

ハラスメントの種類と特徴

ハラスメントの基本的な意味

ハラスメントとは、特定の行為や発言によって相手に嫌がらせをし、不快感を与える行為をいいます。多くの場合、職場や学校、家庭内で発生しやすく、被害者の立場に関係なく発生する可能性があります。職場でのハラスメントは特に重大な問題であり、全ての従業員が安心して働ける環境を整えるために企業が取組むべき課題です。

ハラスメントの主な種類

職場におけるハラスメントには様々な種類があります。代表的なものを以下に挙げます。

- セクシュアルハラスメント(セクハラ)

性的な言動や行為によって相手に不快感を与えるもの。性別を問わず被害者が出る可能性があり、企業には防止措置が求められます。 - パワーハラスメント(パワハラ)

上司や同僚が立場を利用して嫌がらせや圧力をかける行為。職場環境が悪化し、業務効率が低下する原因となるため、企業には防止と対応の義務があります。 - マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠や育児を理由とした不利益な取り扱いや嫌がらせ。特に妊婦や育児中の従業員がターゲットとなりやすく、厚生労働省の指針により、企業側の対策が義務付けられています。 - アルコールハラスメント(アルハラ)

飲酒の強要や飲酒の場での無理強いによるハラスメント。特に忘年会や新年会で発生しやすく、企業側の対策が必要です。 - その他のハラスメント

リモートワーク時の「リモートハラスメント(リモハラ)」、匂いを原因とする「スメルハラスメント(スメハラ)」など、新しい働き方や価値観の変化に伴うハラスメントも増加傾向にあります。

ハラスメント防止のための企業の取り組み

ハラスメント防止の法的義務

企業には、ハラスメント防止のための措置を講じることが法的に義務付けられています。日本の法律では、「職場におけるハラスメント防止指針」が定められ、企業は従業員に対して安全で快適な職場環境を提供するため、ハラスメント行為の未然防止や再発防止の対策を求められています。

防止策と相談体制の整備

企業が実施すべき具体的な防止策としては、次のような取り組みが挙げられます。

- 社内規程の整備と周知

ハラスメント防止に関する明確な方針を策定し、社内の規則に反映させます。また、従業員に対して方針の周知を徹底し、理解を深める研修を行います。 - 研修と教育の実施

ハラスメント防止研修を定期的に行い、従業員一人ひとりがハラスメントの意味や影響について学び、職場環境の改善に貢献できるようにします。 - 相談窓口の設置

従業員がハラスメントについて安心して相談できる窓口を設置し、必要に応じて専門家と連携して対処します。

ハラスメントが発生した場合の対応策

迅速かつ適切な調査と対応

ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ公平な調査を行い、適切な対応を講じることが重要です。調査においては、事実確認や関係者の意見聴取を行い、可能な限り中立な立場で状況を把握します。

被害者への配慮

被害者に対しては、ケアや精神的な支援が必要です。必要であれば、カウンセリングや就業環境の配慮などを行い、安心して業務に従事できる環境を整えます。

加害者への対応

ハラスメントを行った加害者には、再発防止のための指導や懲戒処分が求められます。処分は、会社の就業規則に基づいて適切に行われるべきです。

弁護士に相談するメリット

ハラスメント問題は法律や就業規則、社内の人間関係が複雑に絡み合うため、専門的な知識と経験が必要です。弁護士に相談することで、以下のメリットが得られます。

- 適切なアドバイスと法的対応策

弁護士が事実関係を整理し、法的に適切な対応方法をアドバイスします。 - トラブルの未然防止

事前に弁護士に相談することで、問題が深刻化する前に解決を図ることができます。 - 効果的な社内対応の提案

弁護士が企業の立場に応じた対応策を提案し、組織全体のハラスメント防止体制の整備をサポートします。

まとめ

企業がハラスメント問題に適切に対処することは、健全な職場環境の維持に不可欠です。従業員の働きやすい環境を確保することで、社員のモチベーションや生産性が向上し、企業全体の成長にも寄与します。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、ハラスメント問題に関するご相談を承っておりますので、専門的な対応が必要な際はお気軽にご相談ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に関するガイド

Q&A

Q:最近、カスタマーハラスメントの問題が増加していると聞きますが、どのようなケースがカスハラにあたるのでしょうか?また、企業としてどのように対応すべきか教えてください。

A:カスタマーハラスメント(カスハラ)は、顧客からの不当な要求や暴言・暴力行為により、従業員の働く環境が損なわれる問題です。近年、SNSの普及などにより消費者の権利意識が高まる一方で、企業への過度な要求や攻撃的な行為が増えつつあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、企業が取るべき具体的なカスハラ対策や法的な観点からのアドバイスを提供し、従業員の働きやすい環境を守るお手伝いをいたします。従業員保護の観点から、企業は「安全配慮義務」を果たすために適切な対応を取る必要があります。

カスタマーハラスメントとは?

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客が従業員や会社に対し、不当な要求や威圧的な行動をとることで従業員の働く環境を著しく損なう行為を指します。具体的には以下のような行為が該当することがあります。

- 不合理な要求:商品の不備に対する謝罪を超えた過大な要求や、高額な慰謝料の請求など。

- 過剰なクレーム:正当な理由がないにもかかわらず、執拗に謝罪や土下座などを求める。

- 威圧的な態度:長時間にわたる拘束や暴力的な発言、差別的な言動。

近年のカスハラ増加の背景

カスタマーハラスメントが増加している背景には、SNSの普及や消費者の権利意識の高まりが影響しています。顧客がSNSで企業や従業員に対して批判を発信することで、企業側が過度に慎重になり、結果として不当な要求に応じてしまうケースが見受けられます。また、顧客からの対応要求がエスカレートしやすくなり、従業員が精神的な負担を感じやすい環境が生まれているのも実情です。

カスハラが該当する行為の基準

以下のような行為があれば、カスハラに該当する可能性があります。

- 要求内容が不当である:企業が提供するサービスと無関係なことや不合理な要求。

- 要求手段が過剰である:暴力や脅迫、長時間拘束、土下座の強要、差別的・侮辱的な発言。

企業として取るべきカスハラ対策

1.基本方針の策定と従業員への周知

企業はカスハラに対する基本方針を明確に定め、従業員に対して徹底的に周知することが重要です。この基本方針には、以下の内容を含めると良いでしょう。

- カスハラに対して毅然とした対応を取ること

- 従業員がカスハラ被害に遭った場合、速やかに相談できる窓口を設けること

- 社内の関連部門や法的支援機関と連携をとる体制を整えること

2.相談窓口の設置と体制整備

従業員がカスハラ被害を受けたときに適切に相談できる窓口を社内に設置し、カスハラの具体例や対応の流れを周知します。相談窓口を設置することにより、迅速な対応が可能になり、従業員の心理的負担を軽減することが期待されます。また、弁護士など外部機関との連携も有効です。

3.対応マニュアルの作成

カスハラに対する対応を標準化し、従業員がどのような手順で対応すれば良いかを明確にしたマニュアルを作成します。例えば、深刻な場合には上司が対応する、特定の顧客には複数名で対応するなど、労働者の安全に配慮した対策を具体的に示すことが求められます。

4.カスハラ対策研修の実施

従業員がカスハラへの対処法を学ぶための研修を実施することで、適切な対応力を養います。さらに、研修では法的な観点も含めて、どのようなケースが法に抵触するかなどを理解させると効果的です。

カスタマーハラスメントとクレームの違い

- カスタマーハラスメント:従業員に対する嫌がらせが主な目的で、不合理な要求や暴言が含まれることが多い。

- クレーム:企業の改善を求める正当な目的があり、内容も合理的で、改善点があれば企業にとってプラスになる場合が多い。

弁護士に相談するメリット

カスハラ対策について弁護士に相談することは、企業にとって非常に大きなメリットがあります。

- 法的リスクの回避:弁護士による事前のアドバイスや対応策により、法的リスクを未然に防ぐことができます。

- 専門的な支援:従業員が安心して働ける環境を守るための支援を受けられます。特に、カスハラが犯罪行為に該当するケースについては、法的対応を行うことで企業の安全と信用を確保することが可能です。

- トラブルの迅速解決:従業員の精神的負担を軽減し、トラブルが長引くことを防ぎます。

カスタマーハラスメント対策に関するまとめ

カスタマーハラスメントの増加により、企業はこれまで以上に従業員の安全と働きやすい環境を守る対策が求められています。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業がとるべき対策や、適切なカスハラ対策についてのサポートを提供し、企業の安全と従業員の安心を守るお手伝いをいたします。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

企業の「経営三権」と団体交渉における留意点

はじめに

企業が健全な経営を維持するためには、労働者との適切な関係構築が欠かせません。その中でも、「経営三権」と呼ばれる基本的な経営権限の理解と行使は重要です。また、団体交渉や労働組合との関係についても適切な対応が求められます。本ページでは、企業の「経営三権」の内容と、団体交渉や組合活動に対する対応の際の留意点について解説します。

Q&A:企業の「経営三権」とその対応

Q:企業がもつ「経営三権」とはどのような権利ですか?

A:企業には、従業員の労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)に対する権利として、「業務命令権」「人事権」「施設管理権」があり、これらを「経営三権」と呼びます。この三権は、企業が独自の経営判断を下すために認められた重要な権利です。労働組合との交渉においても、経営判断に関しては企業が主体的に決定できることが法的に保障されています。ただし、適切な運用には一定の知識と注意が必要です。

企業の「経営三権」とは

企業に認められた「経営三権」は、以下の3つの権利を指し、企業が業務を円滑に行うために必要な指示を出す権利を法的に裏付けています。この権利は、企業が労働者に対し、職場内の秩序や業務の効率化を図るために行使することができ、経営の重要な一部とされています。

「経営三権」の内容

1.業務命令権

業務命令権とは、企業が従業員に対して業務に必要な指示を出す権利を指します。健康診断の受診や業務における指示など、労働者にとって業務に直接関連しない場合も含め、従業員の指導や指示を行うことができます。また、職務遂行に必要な指揮命令を行った場合、従業員にはその指示に従う義務が生じ、職場秩序の維持に寄与します。このため、たとえ業務時間内に組合活動を求められても、業務命令権に基づき、業務を優先させるよう指示を行うことが可能です。

2.人事権

人事権は、企業が従業員の採用、配置、異動、昇進、昇給、解雇などに関する決定を行う権利です。経営者は、この人事権に基づいて、従業員の配属や昇進に関する最適な判断を下すことが可能です。しかし、注意すべきは、労働組合と交渉事項としないことです。特に、労働組合の役員の配置や異動に関しては慎重な対応が必要です。組合役員の人事に不当に介入することは不当労働行為とされ、法的リスクが発生する可能性があるためです。

3.施設管理権

施設管理権とは、企業が自社の施設や設備を管理し、使用条件を定める権利です。労働組合は、本来使用者の援助なしに運営することが原則ですが、場合によっては掲示板や組合事務所の提供などの便宜を図ることもあります。しかし、企業は施設管理権の範囲で提供の可否を決定することができ、掲示板の設置や掲示内容の管理も企業の裁量に基づきます。ただし、表現の自由に関する法律上の配慮が必要であり、表現内容に干渉する場合は慎重さが求められます。

企業が団体交渉等の組合活動に対応する場合の留意点

企業は労働組合との団体交渉において、法律で定められた範囲内で適切に対応することが求められます。以下のような点に留意し、経営判断の自由を保ちつつ、組合との適切な関係を維持しましょう。

1.交渉事項の線引きを明確に

労働組合との交渉事項をあらかじめ明確に定めておくことが重要です。労働条件や賃金に関する事項は交渉対象となることが一般的ですが、経営戦略や事業の方針については経営者が最終的に判断を下すべき事項です。これらの区分を労働協約等で事前に定めておくと、無用な対立を避けられます。

2.組合活動と業務命令のバランスを取る

労働組合活動が業務に影響を及ぼす場合には、経営者は業務命令権を根拠として適切に制限をかけることが可能です。例えば、業務時間中の組合活動に制限を設け、組合が業務の妨げにならないようにすることが求められます。業務外の時間であれば組合活動を認めるなど、業務と活動のバランスを取った対応が重要です。

3.不当労働行為に注意する

労働組合や組合活動に対して企業が影響を与えすぎると、不当労働行為と見なされるリスクが生じます。例えば、組合活動への参加を理由に人事評価や待遇で不利益を与えることは不当労働行為に該当する可能性があります。特に、組合役員の人事異動など、組合活動に関連する人事権の行使には慎重な判断が必要です。

弁護士に相談するメリット

企業が団体交渉や労働組合対応において適切な対応を取るためには、労働法の専門知識が必要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、労働問題に関する豊富な経験をもつ弁護士が、経営者にとって最適なアドバイスを提供します。以下のようなメリットがあります。

- 法的リスクの回避:不当労働行為など、法的リスクがある行為について事前に適切な助言を得ることで、法的トラブルを未然に防ぎます。

- 団体交渉のスムーズな進行:交渉事項の整理や対応のアドバイスを受けることで、団体交渉がスムーズに進みます。

- 経営判断の適切なサポート:経営者が意思決定を行う際に、法律的な観点から適切なサポートを受けられます。

まとめ

企業が健全に経営を行うためには、「経営三権」を正しく理解し、労働組合との関係を適切に管理することが重要です。経営判断と組合活動とのバランスを取りつつ、法的リスクを回避しながら事業を円滑に運営するためには、弁護士によるサポートが不可欠です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、経営者が安心して経営判断を下せるように、労務管理の側面からサポートします。企業の法的対応に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

使用者側が押さえておくべき団体交渉の流れと留意点

はじめに

企業の経営者にとって、従業員からの団体交渉の申し入れがあった場合、どのように対応すべきか悩まれることが多いのではないでしょうか。団体交渉は、企業と従業員の労使関係において重要な意味を持つ手続きです。本稿では、団体交渉の基本から流れ、各場面での留意点、そして弁護士に相談するメリットまで解説いたします。

Q&A:団体交渉の基礎

Q:団体交渉を突然申し入れられた場合、企業は必ず応じなければならないのでしょうか?

A:団体交渉は、憲法第28条で「労働者の団体交渉権」として保障されているため、企業は正当な理由がない限り、団体交渉の申し入れを拒否することはできません。ただし、団体交渉を拒否できる場合もあるため、適切な判断と準備が求められます。

団体交渉とは

団体交渉とは、労働組合が経営者に対し、従業員の労働条件や労働環境の改善を求めて話し合う場を指します。団体交渉は、労働条件の改善や不利益変更の撤回を目的とすることが多く、労働者側が合同労組(ユニオン)を通じて行う場合もあります。企業としては、従業員の意見を聴取し、労使関係の改善や紛争の予防を目指す建設的な場と捉えることが重要です。

団体交渉の流れ

団体交渉の基本的な流れは以下のとおりです。

1.団体交渉の申し入れ

労働組合は、団体交渉を申し入れる際に、書面(「申入書」)で交渉内容、交渉の目的、要求事項を企業側に通知します。この書面は、団体交渉の進行や対応の方針を決める重要な資料ですので、内容をしっかりと確認しましょう。

2.事前準備

企業側は、団体交渉での議題や要求に関する対応を準備します。具体的には、要求事項に応じたデータや資料の収集、従業員の希望に対する企業側の見解の整理などが含まれます。また、弁護士に相談する場合は、この段階で相談を検討します。

3.団体交渉の実施

団体交渉が行われる際には、労働組合と企業側の代表者が参加し、労働条件やその改善について話し合います。企業側は交渉が適切に進むよう、冷静で客観的な態度を保ち、従業員の主張に耳を傾けつつ、企業の立場をしっかりと伝えましょう。

4.合意内容の確認と記録

団体交渉で合意に至った内容については、必ず文書に記録し、双方で確認します。この記録は、労使双方の合意事項を確認する重要な書類となり、今後のトラブル防止につながります。

団体交渉の参加者

団体交渉には、通常、労働組合の代表者やその委任を受けた人、企業側からは人事担当者や経営者が出席します。企業側からは、交渉に精通した担当者や弁護士の同席が望まれます。特に労働法に関する知識が十分でない場合、弁護士のサポートにより、法的な観点を踏まえた交渉が可能となり、企業側のリスク軽減につながります。

団体交渉の日時の調整方法

団体交渉の日程は、労働組合と企業が協議のうえで決定します。申し入れがあってから対応準備が整うまで、通常1~2週間程度の調整期間が必要です。労働組合が指定する日程が困難な場合には、理由を説明し、交渉可能な日程を複数提案するようにしましょう。特に正当な理由なく日程を遅らせることは、不当労働行為とみなされる可能性があるため、調整には配慮が必要です。

団体交渉の場所の調整方法

団体交渉は、労使が協議しやすい中立的な場所で行うことが望ましいです。会社の会議室が使われることもありますが、双方が合意できる場所であれば問題ありませんので、公共施設の会議室なども利用可能です。特に場所についての合意が得られない場合、弁護士に調整を依頼することでスムーズに解決できることもあります。

団体交渉の要求事項への対応方法

団体交渉の場では、労働組合が提示する要求事項に対して、企業側がどのように回答するかが重要です。以下のポイントに留意して対応しましょう。

- 要求内容の確認:労働組合からの要求内容が法的に認められる範囲かどうかを確認します。要求内容によっては、対応が困難な場合もあるため、冷静に判断することが求められます。

- 法的根拠に基づく対応:要求事項に対する判断は、労働法に基づいて行う必要があります。労働法に違反しない範囲で対応することが重要です。

- 交渉の記録を残す:団体交渉で話し合った内容や企業側の回答を記録に残すことで、後日のトラブルを防ぎます。

弁護士に相談するメリット

団体交渉の進め方や労働組合の要求に対して法的な対応を行うためには、専門家の助言が欠かせません。弁護士に相談することで以下のメリットがあります。

1.法的リスクの回避

労働組合の要求に対して、適切な法的対応ができるため、トラブルの予防やリスク軽減が可能です。特に団体交渉の拒否や要求の判断に関しては、労働法の専門知識が必要です。

2.交渉のサポート

弁護士が同席することで、冷静かつ法的に適正な交渉が進められるため、企業の意見を適切に主張しつつ、円滑な交渉が期待できます。

3.問題解決への早期対応

労使の意見が対立した際も、弁護士が間に入ることで、労使双方が納得できる解決策を模索しやすくなります。

まとめ

団体交渉は、労使関係の円滑化に欠かせない重要な手続きですが、適切な準備と対応が求められます。企業側は、法的根拠を踏まえ、交渉を円滑に進めることで、労働組合と良好な関係を築くことが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、企業側の立場に立った団体交渉のサポートを行っています。専門家の助言を得ながら、円滑な交渉と適切な労使関係の構築を目指しましょう。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

団体交渉に関する企業の疑問と解決策:弁護士相談のメリットと活用方法

はじめに

団体交渉は、会社と労働組合が話し合いを通じて問題解決を図る重要な場です。しかし、交渉過程では法律知識と準備が求められ、不慣れな経営者や人事担当者にとって負担が大きくなりがちです。ここでは、弁護士法人長瀬総合法律事務所が提供する団体交渉サポートの内容を通じ、企業にとっての弁護士相談の意義をQ&A形式で解説します。

Q&A:団体交渉について企業からのよくある質問

Q1.初めて団体交渉を受ける場合、どのように準備を進めれば良いでしょうか?

A.団体交渉は、相手側の要求にどう対応するかが重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交渉前に組合の要求を予想し、会社側の主張や説明内容を整えます。経験豊富な弁護士が社内の意見を調整し、経営陣がスムーズに交渉に臨めるよう準備をサポートします。

Q2.労働組合からの団体交渉申入書に対し、どのように回答を準備すれば良いですか?

A.申入書への回答は今後の交渉にも大きな影響を与えるため、法的視点から慎重な対応が必要です。当事務所では、ヒアリングや調査を基に、法的なリスクを考慮した回答書作成をサポートしています。

Q3.弁護士が団体交渉に同席するメリットはありますか?

A.弁護士が同席することで、労働基準法や労働組合法の知識を活かし、交渉の円滑な進行をサポートします。会社側の主張が適切に伝わり、労働組合との無用なトラブルも回避できるため、紛争拡大を防ぐ効果があります。

Q4.労働委員会による斡旋を活用したい場合、どのようなサポートが受けられますか?

A.労働組合との直接交渉が進展しない場合は、労働委員会の斡旋を利用する方法があります。当事務所は、労働委員会での斡旋にも代理人として出席し、紛争の背景や会社の主張を効果的に伝えられるようサポートします。

Q5.団体交渉後も同様のトラブルを避けるために、どのような対策が必要ですか?

A.根本的な労務管理の改善が重要です。当事務所では、団体交渉後もトラブルの再発を防ぐための就業規則の見直しや労務体制の構築についてアドバイスを提供しています。

弁護士に相談するメリット

団体交渉において弁護士に相談することは、以下のような多くのメリットがあります。

1.社内意思の統一と交渉準備

突然の団体交渉の申し入れは、多くの企業にとって大きな負担です。弁護士が介入することで、各部門の意見を調整しながら、社内の意見を統一し、交渉準備を整えることができます。特に未経験の経営者にとっては、弁護士による助言が方針決定に大きく役立ちます。

2.回答書作成のサポート

団体交渉の申入書に対する回答書の作成には、法的知識と経験が求められます。経営者のみでは難しい作業ですが、弁護士が関与することで会社側の立場をしっかりと伝える回答書が作成できます。これにより、後々のトラブルを予防できます。

3.団体交渉の同席と専門的アドバイス

弁護士が団体交渉の場に同席することで、法律的な観点からのアドバイスが随時受けられ、交渉が円滑に進むようにフォローします。誤解が生じやすい場面では適切に補足説明を行い、相手方との意思疎通をスムーズに保つことができます。

4.労使双方が納得できる解決案の提案

団体交渉は、感情的な対立を伴うケースが多く、時には裁判に発展することもあります。しかし、当事務所では、双方の利益を最大化する柔軟な解決案を提示し、裁判などの紛争拡大を防ぎます。

5.労働委員会による斡旋活用のサポート

交渉が進展しない場合には、労働委員会による斡旋を活用する方法があります。弁護士は会社側の立場を代弁し、労働委員会での斡旋が有利に進むようサポートします。

6.労働審判・裁判でのサポート

団体交渉や斡旋でも解決に至らない場合、裁判が必要になることもあります。当事務所では、裁判までの流れを熟知しており、企業が法的手続きを効率的に進められるよう、裁判対応のサポートを行っています。

7.労務管理体制の強化

トラブルが解決しても、同様の問題が再発することがあります。弁護士は、団体交渉から見えてきた労務管理上の課題を整理し、具体的な改善策を提示します。これにより、持続的な労務管理体制が構築され、トラブル防止に繋がります。

団体交渉への弁護士相談が企業にもたらすメリット

団体交渉は、会社の労務体制を問われる場です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、経験豊富な弁護士が企業の立場に立ち、トラブル回避と円滑な交渉をサポートしています。法律の専門家としてのアドバイスを受けることで、経営者が安心して団体交渉に臨むことができ、将来のトラブルを防ぐ体制が整います。

まとめ

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、企業が抱える団体交渉の課題に対して全面的なサポートを提供しています。労使双方の利益を考慮し、円滑な交渉を実現するために必要なサポートを行い、企業の労務環境を健全に保つお手伝いをしています。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働組合や合同労組(ユニオン)との対応上の留意点:弁護士が解説する基礎知識

Q&A

Q1:労働組合やユニオンへの加入とは何ですか?

A1:労働組合は、労働者が集団で労働条件の改善を図るための組織です。ユニオンや合同労組は地域や業種を超えて個人でも加入でき、中小企業の労働者も対象とするため、さまざまな立場の労働者が参加しています。

Q2:合同労組の特徴や加入目的は何ですか?

A2:合同労組は、複数の企業や業種の労働者が参加できる労働組合で、解雇や賃金の問題など、個別の労働トラブル解決を主な活動の一つとしています。一人でも加入でき、契約社員やパート、派遣労働者も加入可能であることが特徴です。

Q3:企業側として、合同労組とどのように対応すべきですか?

A3:団体交渉を求められた際には、法的に求められる対応の準備が必要です。初回交渉で応じる姿勢や準備が、その後の交渉ルールに影響します。事前の準備と専門家のアドバイスが重要です。

はじめに

合同労組(ユニオン)とは、労働者が個人単位で加盟し、組織の壁を超えて地域や職域の労働者が集まる場を提供する労働組合です。これにより、正社員のみならず契約社員や派遣社員など幅広い雇用形態の労働者が労働組合に加入でき、個別の問題を団体交渉を通じて解決することを目指しています。ここでは、合同労組の特徴、対応のポイント、企業側が留意すべき事項を弁護士の視点から解説します。

1.合同労組(ユニオン)とは

合同労組(ユニオン)は、特定の企業に限定されない労働組合で、地域や職種を超え、さまざまな職場で働く労働者が個人単位で加入できる団体です。その特徴は以下の通りです。

- 一人でも加入可能:労働者個人の加入が可能であり、他の労働組合に比べて加入がしやすい組織です。

- 幅広い雇用形態を対象:正社員のみならず、契約社員やパート、派遣社員、さらに管理職までもが加入対象となります。

- 個別の労働トラブルを中心に支援:解雇、賃金の減額、転勤など、労働者と会社間のトラブルを解決するために団体交渉を実施する場合が多いです。

合同労組には、特に中小企業の労働者が多く所属しており、労働者が会社と交渉する際のバックアップを目的としています。

2.合同労組対応における注意点

交渉準備をしっかり行う

合同労組と交渉を行う際、最も重要なのは初回の団体交渉です。初回の交渉方法や応対姿勢がその後の交渉ルールとして影響し、長期的な交渉の基盤になります。

- 適切な準備の重要性:初回の団体交渉に応じる前には、法的事項や会社の方針について十分な準備を行いましょう。例えば、回答期日を指定された場合でも、まずは「○月○日までに返答する」など、迅速に応じすぎないよう注意を払うことが重要です。

合同労組の発言にひるまない

合同労組の中には、法的には問題のない会社の行為を「不当労働行為だ」として指摘する場合があります。こうした発言にすぐに応じて労働協約を結ぶことは避け、労働問題に詳しい弁護士に相談しながら対応を進めることが得策です。

- 弁護士と共に交渉に臨む:交渉に臨む前に労働問題の専門家に相談し、必要なサポートを受けておくと安心です。

解決策が見つかるまで粘り強く交渉する

合同労組との団体交渉を通じて、解決策が見つかる場合もあります。例えば、解雇問題においては、合意退職や金銭支払いによる解決策を提案されることもあります。

- 粘り強く交渉を続ける:会社の立場を明確にしつつ、必要な資料を提示し、合同労組に理解を求める姿勢を維持することで、妥協点が見つかる可能性が高まります。

3.合同労組との交渉で無理な要求を受けた場合の対応

交渉が難航し、合同労組から大人数での団体交渉の実施要求や過大な金銭的要求を受ける場合もあります。そのような場合には、次の対応が考えられます。

団体交渉の打ち切りを検討する

団体交渉の長期化は会社にとって負担が大きいため、解決の見通しが立たない場合は打ち切りも視野に入れます。ただし、打ち切りの際には不誠実交渉とみなされないよう、慎重な判断が必要です。

労働委員会の斡旋を利用する

合同労組との団体交渉が平行線をたどる場合は、労働委員会の「斡旋」を申請する方法もあります。斡旋は労働委員会の専門家が仲介役を担い、双方の主張を聞いて解決を図る制度です。

4.労働組合対応において弁護士に相談するメリット

労働組合や合同労組との交渉では、法的な知識や交渉戦略が不可欠です。企業側が弁護士に相談するメリットには以下の点が挙げられます。

- 法的サポート:労働法に基づくアドバイスを受け、適切な対応方針を決定することで、不要なトラブルを未然に防止します。

- 交渉戦略の構築:労働組合の交渉手法や過去の判例に基づき、企業に有利な交渉を進められるよう助言を得られます。

- リスクの最小化:不当労働行為のリスクを避けるための注意点や適法な対応策について、具体的な指導が受けられます。

まとめ

合同労組は、多様な雇用形態の労働者が参加し、個別の労働トラブル解決を目指す組織です。企業にとっては合同労組との交渉は大きな負担となる場合がありますが、適切な対応を行うことで、長期的なリスクを抑えながら問題解決を図ることが可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、企業が合同労組との交渉において適切な判断と法的なサポートを得られるよう支援いたします。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

« Older Entries Newer Entries »