Archive for the ‘コラム’ Category

パワハラ被害から損害賠償を勝ち取った成功事例

事例1: パワハラ被害の損害賠償

相談内容

勤務先の上司からのパワハラにより、精神的に追い詰められて退職を余儀なくされた労働者の相談です。会社に慰謝料と逸失利益を求めました。

解決内容

パワハラ被害の証明は難しい場合もありますが、交渉によって会社側も一定の責任を認識し、解決金として給与約半年分の支払いが実現しました。パワハラ問題は解決が難しいケースも多い中で、労働者の権利を保護する手助けが行われました。

セクハラ被害から損害賠償を勝ち取った成功事例

事例2: セクハラ被害の損害賠償

① 会社と加害者の責任を認め、高額解決金を支払わせたケース

相談内容

会社の幹部からのセクハラ被害を受け、重大な状況に直面した労働者の相談です。証拠を基に、会社に損害賠償を求めることを決断しました。

解決内容

会社は幹部の責任と会社全体の責任を認め、提案通りの賠償金額を支払いました。通常の裁判事例を大幅に上回る金額が交渉によって実現しました。

② 加害者の責任を認め、慰謝料を支払わせたケース

相談内容

直属の上司からのセクハラに苦しむ労働者の相談です。会社と加害者に対して慰謝料を求めました。

解決内容

会社は一部責任を否定しましたが、交渉を通じて加害者の責任を認め、相場に相応する慰謝料の支払いに合意しました。

これらの事例からも分かるように、ハラスメント事案は解決が難しい場合もありますが、弁護士法人長瀬総合法律事務所では労働者の権利保護に専門知識を活かして取り組んでいます。セクハラやパワハラなどの問題は、弁護士との交渉によって適切な解決が可能です。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、労働問題における専門的なサポートを提供しており、労働者の権利を守るために力を尽くしています。

ご不明点や相談があれば、弁護士法人長瀬総合法律事務所のウェブサイトをご参照いただくか、お気軽にご連絡ください。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

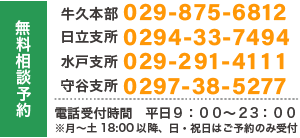

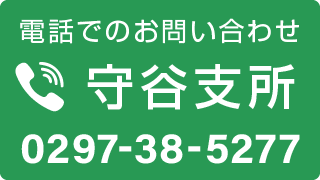

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働の問題解決:労働者側の残業代・賃金請求事例

労働に関するトラブルは、適切な手続きを選択することが大切です。交渉、訴訟、労働審判の方法を考えてみましょう。

交渉で解決するケース

証拠が堅固で、証拠開示が期待できる場合、交渉によって早期に満額近い残業代を回収できることもあります。

会社からタイムカードを開示させ、計算額のほぼ満額を回収したケース

- 相談内容:一日中休憩なしで働いたが残業代が未払い

- 解決内容:タイムカード開示と交渉により、ほぼ満額回収

手持ちのタイムカードを基に早期回収を実現したケース

- 相談内容:自身のタイムカードを持ち、複数回請求したが無視された

- 解決内容:訴訟の意思示唆と交渉により全額支払い

民事訴訟で解決するケース

複雑な計算が必要な場合は、民事訴訟を検討すべきです。

実際の労働時間算定問題を解決したケース

- 相談内容:移動時間や実際の労働時間が争点

- 解決内容:主張と証拠提出を通じて適正な和解達成

管理監督者の残業代請求を実現したケース

- 相談内容:管理職で残業代無しとされたが疑念あり

- 解決内容:訴訟により実際の権限・実態検証し支払い達成

労働審判で解決するケース

単純な事案や早期解決を望む場合、労働審判が有効です。

手帳のメモによって残業代を支払わせたケース

- 相談内容:タイムカードなしで残業が証明されず

- 解決内容:手帳を基に労働審判で支払い実現

証拠保全によりタイムカードを収集し解決したケース

- 相談内容:会社が証拠開示を拒否する状況

- 解決内容:証拠保全と労働審判でスムーズな解決

これらの事例は、法律事務所としての専門知識を活かして問題解決をサポートする重要な活動です。ご相談はお気軽に。

リーガルメディアのご案内

弊所が運営する「リーガルメディア」では、労働法に関する有益な情報を提供しています。企業法務や人事労務・労務管理に関心のある方々に役立つ情報を発信しています。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働の問題解決:トラブル事例から学ぶ

問題:違法な退職勧奨

会社からの退職勧奨が問題になることがあります。違法な方法で行われると、問題が生じます。

事例1:大勢の幹部による退職勧奨

- 相談内容:会社幹部に退職勧奨され、退職を迫られたケース。

- 解決手法:違法性を指摘し、交渉に着手。違法性を認めさせた。

- 解決結果:退職勧奨が違法であることを認めさせ、給与相当額の解決金を獲得。不当解雇以上の解決を達成。

事例2:強制的な退職届の撤回

- 相談内容:成績が悪いとされ、強制的に退職届を提出させられたケース。

- 解決手法:労働審判を申し立て、会社との交渉を行う。

- 解決結果:復職は難しいが、労働審判の申し立てにより解決金を得る。会社が非を認め、和解が成立。

トラブル:配置転換・出向の一方的な命令

会社からの配置転換・出向命令はトラブルの原因となります。しかし、解決事例もあります。

事例1:不明確な配置転換による解雇

- 相談内容:場所変更を伴う配置転換に反発し、解雇されたケース。

- 解決手法:配転命令の存在を争い、解雇無効を主張。

- 解決結果:法的に難しいケースも詳細な主張で解決。解雇無効とし、解決金を得る。

休職に関するトラブル

病気による休職に関するトラブルも多く、解決のためのアプローチが存在します。

事例1:私傷病を理由とした休職の争い

- 相談内容:病気による休職中、会社が自然退職を言い渡したケース。

- 解決手法:復職不可能と主張。会社との交渉を通じて補償を得る。

- 解決結果:復職は難しいが、会社の非を認め、将来の補償を獲得。

これらの事例からわかるように、労働に関するトラブルも解決の道はあることが分かります。専門的なアドバイスを受けることで、問題を乗り越える手助けができるでしょう。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、茨城県を中心に関東全域でお手伝いしております。労働に関するトラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

また、人事労務に関するその他のコラムは、当事務所のメディアサイト「企業法務リーガルメディア」でも多数掲載中です。ぜひご覧ください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労働のトラブル解決事例1:解雇

労働者のための解雇事件に関する解決事例をご紹介します。これらの事例は、弁護士法人長瀬総合法律事務所が数多くの労働トラブルを解決してきた実績を元にしています。ご覧いただきながら、労働問題の解決における専門的アドバイスや交渉の重要性について理解を深めていただければ幸いです。

早期解決によるトラブル解決

労働トラブルの早期解決は、労働者にとって有益です。特に復職を望む場合は、合意による解決が効果的です。交渉において、解決金の額や慰謝料の支払いなどを適切に交渉することが大切です。交渉において、労働者側・使用者側の双方の視点を理解し、最良の解決を導く労働弁護士の存在が重要です。

事業縮小を理由にした解雇

会社の事業縮小を理由に解雇された部長の事例。交渉により解雇撤回と慰謝料の支払いを実現。会社の違法性を指摘し、成功した交渉例です。

労働審判によるスピーディな解決

労働審判はスピーディな解決が特徴であり、専門家である労働審判員の参加により適切な判断が得られます。労働審判を活用することで、早期かつ高い解決水準を達成することができます。

窃盗疑惑を理由にした懲戒解雇

窃盗疑惑により懲戒解雇されたケース。労働審判により無効と認定され、高額の解決金を獲得。労働審判手続の重要性が示された例です。

仮処分による迅速な権利実現

仮処分は迅速な解決を実現する手段であり、特に復職を目指す際に有効です。労働者は適切な保全の必要性を証明することで、仮処分を活用することができます。

横領疑惑による解雇

横領疑惑により懲戒解雇されたケース。仮処分により解雇撤回は叶わなかったが、解雇以外の問題を解決し、多額の解決金を獲得。労働問題の総合的解決例です。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、茨城県を中心に関東全域を含む広範な地域で労働問題に対応しています。労働者の権利を守り、適切な解決を目指すために、専門知識を持つ弁護士がサポートします。詳細な事例やアドバイスについては、弊所が運営するコラムサイト「企業法務リーガルメディア」をご参照ください。

労働問題に関する疑問やトラブルがある場合は、弁護士法人長瀬総合法律事務所にご相談いただき、適切な解決を得ることをお勧めします。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

労災事故に遭われた方への回答

労働災害(労災)についての詳細な情報をお伝えいたします。私たちの弁護士法人は、法律の専門家として、労災事案を含む幅広い法的問題に対応しています。以下に、労災事故に関する重要なポイントをご説明いたします。

労働災害(労災)は、業務中の事故だけでなく通勤中の災害も含まれます。労災保険制度を通じて、治療費や休業補償など、幅広い支給が行われます。ただし、労災保険がカバーしきれない損害についても賠償請求が可能です。私たちの弁護士チームは、そのような複雑なケースに対しても的確なアドバイスを提供いたします。

具体的なケース

労災の範囲:業務災害と通勤災害

業務災害には、業務中に発生する事故だけでなく、出張中の災害も含まれます。通勤災害は通勤中の事故を指し、交通事故も含まれます。しかし、通勤の途中で逸脱や中断がある場合、労災の対象外となることがあります。私たちは労災事案の詳細な分析を通じて、適切な対応策をご提案いたします。

労災保険制度の内容

労災保険では、業務上の事由や通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して幅広い給付が行われます。治療費や休業補償、障害補償、遺族補償などが含まれますが、一部の損害はカバーされません。私たちは労災保険給付の詳細を熟知し、クライアントの権益を守るために全力で尽力します。

労災給付の時効

労災給付には時効があり、療養給付や休業補償に関しては、2年の時効が適用されます。障害補償や遺族補償に関しては、5年の時効が適用されます。労災事案の際は、時効に注意しながらスムーズな手続きをサポートいたします。

労災保険の限界:民事賠償責任の追及

労災保険だけではすべての損害をカバーできない場合もあります。会社の過失による損害については、労災保険だけでなく、民事の原則に基づいて賠償請求を検討することも重要です。私たちは会社の安全配慮義務違反を追及し、クライアントの権益を最大限に守るサポートを提供します。

専門家への相談が重要

労災事案に関する疑問や問題があれば、私たちの専門家チームにいつでもご相談ください。労働法や労災保険に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、クライアントのニーズに合った適切なアドバイスを提供いたします。私たちはクライアントの権利と安全を守るために全力を尽くします。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

未払賃金の労務トラブルについて

相談内容

弊社では、お金の管理をしっかりと行っています。たとえば、レジのミスで金額が合わない場合、罰金1,000円を給料から引かれることがあります。また、最近は経営が難しいため、給与の支払いが少し遅れることもあります。

社長は従業員に「ちょっと資金繰りが大変で、あと5万円は10日待ってほしい」と説明していますが、従業員から苦情が出ています。

「最近給料が支払い日にちゃんと入ってこないことがある。私も生活があるので、支払いの遅れは困る」と不満が出ています。

物価も上がっており、弊社も資金が足りない状況です。こういう状況なら少しの遅れは仕方ないのではないかと思います。この場合、未払賃金になるのでしょうか。法律的に問題はあるのでしょうか。

回答

自動的に罰金1,000円を差し引くことは、賃金の基本原則に反しており、未払賃金の問題を引き起こします。また、契約で定められた支払日に支払われない場合も、未払賃金のリスクが生じる可能性があり、労働基準法に違反する可能性があります。

解説

未払賃金の重要性

賃金の支払いは、雇用契約における最も重要な義務の一つです。

賃金は労働者の対価として支払われるものであり、労働者の生活を支える大切な要素です。賃金には労働基準法によって定められた原則があり、これに従わない場合、未払賃金という問題が発生します。

賃金支払いの原則

- 通貨払いの原則:賃金は通貨で支払われるべきです。銀行振込は、労働者の同意を得て行われるべきです。

- 直接払いの原則:賃金は直接労働者に支払われるべきです。代理人への支払いは制限されています。

- 全額払いの原則:賃金は全額支払われるべきです。自動的な控除は基本的には認められていません。

賃金遅延と未払賃金

定められた支払日に支払われない場合、未払賃金のリスクが生じます。

経営の厳しさに関わらず、賃金遅延は労働基準法に違反する可能性があります。労働者の生活を支えるため、賃金の支払いは確実に行うべきです。

罰金の差し引きについて

罰金1,000円の自動差し引きは、賃金の全額払いの原則に反する行為です。これは未払賃金の問題を引き起こす可能性があります。

労働者の同意を得ずに賃金から控除する行為は慎重に行うべきです。

まとめと対応策

賃金支払いに関する基本原則を守ることが重要です。

賃金遅延や不正確な差し引きは、未払賃金の問題を引き起こす可能性があり、法的なリスクをもたらすことがあります。

労働基準法に適合するように、賃金制度を見直すことを検討し、弁護士に相談することで未払賃金のトラブルを防ぐことができます。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

福祉・介護業界の経営者の皆様へ

福祉・介護業界における労務問題への対応には、独特の難しさがあります。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、この業界の専門性を理解し、幅広い経験と専門知識を活かして、皆様のビジネスをサポートいたします。

福祉・介護業界の現状

日本の福祉・介護業界は、高齢化社会においてますます重要性を増しています。しかし、医療保険制度や介護保険制度の変化、労働環境の多様性など、さまざまな課題に直面しています。我が国は医療や介護の質を保ちつつ、適切な労働環境を確保する必要があります。

業界の課題とトラブル

福祉・介護業界では、以下のような課題やトラブルが存在します。

多様な就業形態と労働条件

さまざまな専門職が協力してサービスを提供するため、労働条件の多様性があります。また、人員配置の要求に合わせた労務管理が求められます。

労働時間の問題

介護業界での長時間労働や夜勤の問題が顕著です。労働時間制度の見直しや賃金制度の整備が求められます。

未収金問題

医療機関や介護施設の未収金問題は経営を圧迫する要因です。債権回収の対応が不可欠です。

競業(利用者の引き抜き)問題

退職間際や退職後の引き抜き対策が必要です。

社会保障制度との調和

変化する社会保障制度に適切に対応し、業界リスクを軽減する必要があります。

弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート

私たちは福祉・介護業界の特有の問題に精通し、以下のようなサポートを提供しています。

日常の労務・法務アドバイス

業界特有の問題に合わせたアドバイスを通じて、労務トラブルの予防を支援します。

雇用契約書・就業規則の整備

業界特有のルールを考慮した雇用契約書や就業規則の整備を行います。

書面作成対応

契約関係に関する書面作成やチェックを通じて、法的リスクを低減します。

労働紛争予防のための制度作り

労使紛争を予防するための労働制度の構築をサポートします。

労使紛争時の代理対応

紛争が発生した際には、迅速かつ専門的な代理対応を行います。

福祉・介護業界での成功に向けて、弁護士法人長瀬総合法律事務所がお手伝いいたします。詳細は以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

同業他社への転職・独立を考えている方へ(競業避止義務について)

相談内容

私は以前、大手の不動産会社で勤務していました。自分の人気によって契約者数が増え、独立を決意しました。

近隣のエリアで不動産会社を独立開業し、順調に売上も伸びていたのですが、前の勤め先の不動産会社から競業避止義務違反として差し止めと損害賠償を求められました。

私が独立開業したことは違法なのでしょうか。

回答

競業避止義務についてのトラブルは、同業他社への転職や独立開業において起こりやすい問題です。競業避止義務は、会社と労働契約を結んでいる間、特定の業務を避ける義務を指します。しかし、競業避止義務は限定的であり、慎重な検討が必要です。

競業避止義務とは

競業避止義務とは、会社との契約中に、競合する業務を避ける義務のことです。競業違反が疑われる場合、差し止めや損害賠償請求がなされることがあります。ただし、これは明確な取り決めがある場合に限られます。

労働者の競業避止義務

労働者が競業避止義務を負う場面は限られています。競業避止義務は、雇用契約において特に規定されている場合や、退職後も続く場合のみ適用されます。ただし、これが職業選択の自由に干渉することは許されません。

退職後の競業避止義務

退職後に競業避止義務を負うためには、明確な根拠が必要です。退職後も競業避止義務を負う場合は、契約書や合意が存在することが必要です。ただし、これは職業選択の自由とのバランスが取られるべきです。

競業避止義務違反の責任

競業避止義務違反の責任は一概には決まりません。裁判例では、競業避止義務の有効性を検討する際に以下の要素が考慮されます。

- 労働者の地位や職務内容

- 会社の正当な利益保護の目的

- 競業制限の範囲

- 代償措置の有無

弁護士に相談を

同業他社への転職や独立を検討する際、特に競業避止義務の規程がある場合は注意が必要です。競業避止義務に関する解釈や対応策を確認するため、労働案件の経験がある弁護士に相談することが重要です。弁護士は適切なアドバイスを提供し、問題解決のためのサポートを行います。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

懲戒処分の争い

相談内容

私は、外回り中に運転ミスにより歩行者を轢いてしまい、その方に重大な障害を与えてしまいました。刑事裁判にも問われ、執行猶予の判決を受けました。その結果、会社からは懲戒解雇とされ、20年もの勤続の後に退職金も受け取れない状況です。私は間違いを認めており、懲戒処分は仕方ないと思っていますが、無職で退職金もない状態では生活が難しいです。この会社の処分は妥当なのでしょうか。

回答

交通事故による懲戒解雇のケースは、法的には様々な要因が絡む複雑な問題です。まず、懲戒解雇とは、会社が従業員に対して最も重い制裁を課すものであり、その有効性は厳格に判断されます。

運転ミスによって重大な事故が発生し、それが懲戒解雇につながったという状況を踏まえると、まずは以下のポイントに注意が必要です。

懲戒処分の適正性の検討

会社は、懲戒処分を行う際にその適正性を検討する必要があります。事故の内容や会社の規定に基づいて、懲戒解雇が適切な処分であるかどうか判断されます。

社内規定の確認

会社は社内規定や就業規則に基づいて懲戒処分を行う必要があります。適切な手続きが踏まれているかどうか、規定を確認することが重要です。

相当性の判断

懲戒解雇の有効性は、その処分が当該行為の性質や社会通念に照らして相当であるかどうかで判断されます。事故の状況、過去の事例、勤務歴などが考慮されます。

適正なプロセスの確保

あなたの意見や立場も尊重されるべきです。会社は、懲戒処分を行う際にあなたの意見をしっかりと聞くべきです。適正なプロセスが実践されているか確認しましょう。

退職金の請求

会社が懲戒解雇を行った場合でも、長年の勤続による退職金の支払いは検討されるべきです。重大な理由がなければ、退職金の請求が可能です。

あなたの状況では、法的なアドバイスを受けることが重要です。専門の労働法弁護士に相談して、あなたの権利や状況を適切に評価してもらいましょう。特に、交通事故や懲戒処分に関する専門性を持つ弁護士の助言を得ることが重要です。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

従業員の懲戒処分の進め方

懲戒処分を行う際には、以下のポイントに注意しながら進めることが重要です。法的な側面や手続きを確認するため、弁護士のアドバイスも受けることをおすすめします。

1. 就業規則の確認

懲戒処分の種類や事由が、会社の就業規則に明記されているかを確認しましょう。就業規則に明記されていない懲戒事由に対して処分を行うことはできません。適切な規定がない場合は、就業規則の見直しを検討する必要があります。

2. 就業規則上の懲戒事由の該当性の確認

従業員の問題行為が、就業規則に明記されている懲戒事由に該当するかを確認します。無理な処分は労働契約法により無効とされる可能性があります。客観的な理由を持ち、適切な判断が求められます。

3. 処分の適切な重さの判断

処分の種類や重さを選ぶ際には、行為の性質や過去の勤務歴などを考慮し、社会通念に合致するものを選びます。過剰な処分は無効となる可能性があるため、慎重な判断が必要です。

4. 事情聴取の実施

事情聴取を行う際には、以下のポイントに注意して実施します。

- 聴取担当者は2名程度。長時間の聴取は避け、適宜休憩を取る。

- 自白を強要せず、適切な質問を通じて事実関係を探る。

- 聴取の目的を説明し、本人の言い分を尊重する。

5. 弁護士の相談

懲戒処分の判断や手続きは繊細であり、法的なリスクを考慮したアドバイスが重要です。専門の労働法弁護士に相談し、適切な対応を得ることをおすすめします。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

« Older Entries Newer Entries »