Archive for the ‘コラム’ Category

人事異動に関する相談

人事異動に関する相談

最近、会社から突如として人事異動が発令されました。私は東京の本社から仙台支店への配置変更を命じられることになります。しかし、入社時には東京本社で働くとの約束があったため、このような転勤は予想していませんでした。家庭があるため、単身赴任になってしまいますが、転勤を拒否することには問題はないでしょうか。

回答

転勤命令には会社の裁量権が広く認められていますが、労働者に対して極端な不利益が生じる場合や、入社時に勤務地が限定されていた場合など、無効となるケースも存在します。配転の他にも、出向・転籍といった人事異動がありますので、注意が必要です。

詳細解説

人事異動の種類

人事異動とは、企業の労働者の配置や地位、勤務状況の変更を指します。特に、配転・出向・転籍などの措置は労働者に大きな影響を及ぼすため、相談が多いです。

配転について

配転とは

配転は、労働者の勤務地や職務が長期間変更されることを指します。

会社の裁量

配転は人事権の一部として位置づけられ、業務上の必要があれば、会社が自由に行うことが認められています。

配転の根拠

配転を行う際には、雇用契約書や就業規則に明記されている必要があります。

配転命令の無効化

勤務地や職種が限定された契約、不当な動機、極端な不利益などがある場合、配転命令は無効となることがある。

配転への対処法

配転命令の根拠を確認し、職種や地域の限定がないかチェックする。権利濫用の判断は困難なため、必要に応じて弁護士に相談することが推奨されます。

3 出向についての相談

出向とは何か?

出向は、同じ会社の契約を維持しながら、別の会社で一定期間働くことを指します。普通の配置転換とは違う点があります。

出向命令権があるのか?

出向は労働者の労務提供の相手が変わるため、普通の配置転換とは違い、特別な取り決めが必要です。入社時に出向について説明され同意していた場合など、出向命令権の判断は個々のケースによります。

関連のない会社への出向は、十分な準備が必要です。

出向命令が権利濫用とならないか?

出向命令は、権利濫用とならないように気をつける必要があります。

出向命令への対応と相談

出向命令の根拠、出向の目的、権利濫用の確認など、慎重にチェックする必要があります。わからない場合は弁護士への相談をお勧めします。

4 転籍についての相談

転籍とは何か?

転籍は、今の会社との契約を終了し、新しい会社との労働契約を結ぶことを指します。出向と違い、旧会社との契約は終了します。

転籍命令はできるか?

転籍は労働者が退職する意味を持つため、労働者の同意が必要です。会社が一方的に転籍を命じることはできません。

転籍を命令された場合の対応

会社が転籍を命じることがあるかもしれませんが、応じるつもりがない場合、同意しないようにしましょう。会社が解雇などの手段を取ることもあるため、注意が必要です。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

就業規則リーガルサポート(労務コンサルティング)

このような企業におすすめします

- まだ就業規則を作っていないが、従業員が増えたため整備をしたい企業

- 現在使っている就業規則が不安な企業

- 最新の法改正に合わせて就業規則を更新したい企業

- 働き方改革や同一労働同一賃金に対応した就業規則を作りたい企業

- 専門弁護士による万全の就業規則を整備したい企業

サービス内容

1. 弁護士による就業規則作成

- 就業規則は労使トラブルを防ぐ重要なもの

- 弁護士の専門的な知識で労働紛争を防ぐ規則を作成

- 労働経験豊富な弁護士がオーダーメイドの就業規則を作成

2. 現在の就業規則のリスクチェック

- お手持ちの就業規則を専門弁護士がチェック

- 労働者への説明会や必要に応じた折衝も実施

- 弁護士による労務トラブル防止の完全サポート

就業規則変更の流れ

- キックオフミーティング・ヒアリング

- 現在の就業規則のチェック

- 改訂・ドラフトの作成

- 条項検討ミーティング

- 従業員説明会(弁護士立会い可)

- 就業規則の届け出

- 就業規則の運用アドバイス

- 定期的な改訂チェック

労務応援コンサルティングについて

- 弁護士法人長瀬総合法律事務所オリジナルの顧問契約サービス

- 企業の労務の各ステージに応じた顧問サービス

- 顧問契約の各プランに応じたサポート内容(月額顧問料の範囲内で基本的に別料金なし)

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

会社がやるべきパワーハラスメント(パワハラ)の防止と対応方法

相談内容

会社の従業員であるAさんから、上司のBさんがパワーハラスメント(いわゆるパワハラ)を行ったという訴えが出されました。Aさんによると、Bさんが「なんでこんな仕事もできないんだ」と罵り、頭を叩いたというのです。

Bさんは暴力を否定していますが、目撃者がいるらしいです。

Aさんは会社にも責任を問い、困惑しています。このような場合、会社はどう対応すべきでしょうか。

重要なポイント

- パワハラに対して適切な調査が求められます。

- 申告が事実であれば、人事の見直しや懲戒処分を検討すべきです。

- 会社が十分な対策をしていない場合、賠償責任もあるため、対策が不可欠です。

- 労働専門弁護士への相談も重要です。

- パワハラ相談が多い業種は、建設業、製造業、情報通信業など多岐にわたります。

パワーハラスメント(パワハラ)への対応

パワーハラスメントとは

パワーハラとは、職場での地位や人間関係を悪用し、業務範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える行為です。会社としては、適切な対応が求められ、使用者責任による賠償責任なども負うことがあります。

社内での防止体制

パワハラ防止には、会社としての体制が必要です。

- 使用者の方針の明確化と周知

- 相談窓口の設置

- 事実調査と適切な措置

- 再発防止措置

実際のケース

部下Aと上司Bの間で問題が発生しました。Aはアルコールに弱かったのに、Bが強要しました。翌日にも体調が悪いにも関わらず車の運転を強要され、その後も激しい口調で辞めろと言われました。Aは休職し自然退職に至り、会社はBのパワハラの責任を負い、150万円の慰謝料を支払う結果となりました。

まとめ

パワハラ対策は企業にとって重要な課題で、早期発見・早期対応が求められます。適切な方針、対策、再発防止の取り組みを進めることで、職場の健全な環境作りにつながります。最悪の結果を招かないために、会社全体での取り組みが必要です。

パワーハラスメント(通称:パワハラ)への対処法

事実調査の重要性

- 事実調査は最初のステップです。

- 被害者の話をしっかり聞きながら、全てを真実と決めつけないように注意する必要があります。

- 加害者とされる人の話も大切に聞きましょう。

- 指導・教育の範囲内の場合もあれば、重大なパワハラも存在するので、的確な事実調査が大事です。

懲戒処分を行うかどうか

- パワハラの事実が認められる場合、懲戒処分の検討が必要です。

- 処分は戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇などがあります。ただし、簡単に処分をするのは避けるべきで、以下の要点を考慮することが大切です。

- パワハラの具体的な状況

- パワハラの回数

- 被害の程度

- パワハラに至る背景・目的

- 加害者と被害者の関係

- 仕事への影響

- 加害者の反省や謝罪の有無

解雇処分までを行うか

- パワハラの形態によっては、重い処分が不適切な場合もあるため慎重に判断します。

例:加害者が軽く頭を小突くなど、指導熱心な余りについてしまった場合など。

このようなケースでは、解雇は重すぎる可能性があります。

従業員のパワハラへの対処は、弁護士との協力がおすすめ

事前予防のための弁護士利用

- パワハラを未然に防ぐための体制作りが必要です。

- 労働実務を考慮した法的な労働管理の専門家に相談するのが一番です。

- 安全衛生の対策も、労働弁護士のサポートが不可欠です。

パワハラが発生した場合も弁護士のサポートが必要

- パワハラが発生した後の緊急対応には、専門の弁護士が必要です。

- 企業のために労使トラブルを防ぐサポートを提供します。

- 継続的なサポートも重要で、顧問契約の締結をお勧めします。

具体的な解決事例もありますので、参考にしてください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

病気やメンタルの問題で会社を休む従業員に関するトラブル

相談内容

弊社の営業部長であるAさんがメンタルの問題で会社を休むことになり、そのことで相談があります。

Aさんはもともと軽いうつ症状がありましたが、営業のプレッシャーが加わり、症状が悪化してしまったようです。さらに、プライベートで家族の問題が起こり、うつ病の症状が深刻になってしまいました。その結果、Aさんは精神疾患を理由に会社を休むこととなりました。

私傷病による休職が続き、会社は就業規則に基づいて6ヶ月間の休職を指示しました。休職から約5ヶ月後、Aさんの主治医から「営業職以外の軽作業なら復職可能」という趣旨の診断書が提供され、Aさんは営業職以外の仕事への復帰を希望しています。ただし、Aさんの本来の仕事は営業であり、これが難しい場合、本当に回復したと言えるのでしょうか。会社としては6ヶ月の休職期間を終えて自然退職とする方針ですが、これに問題はないでしょうか。

回答

病気やメンタルの問題による休職後の復職可能性については、最近ではよくある問題です。

営業職以外の軽作業を希望する場合、その業務が実際に配置可能かどうかを検討する責任があります。検討を怠って自然退職処分を行うと、その処分は無効となる可能性があります。

解説

1. 休職の意味と種類

休職は、労働者が労働ができない事由がある場合、労働契約を維持しつつ、一時的に労働を免除又は禁止する制度です。傷病休職や事故欠勤休職、起訴休職などがあります。

2. 病気やメンタルの問題での休職トラブル

最も多いトラブルの一つは、業務外の病気やメンタルの問題による「傷病休職」です。この休職は、一定期間続く病気や精神疾患によるもので、期間内に回復すれば復職可能ですが、回復しなければ自然退職や解雇となります。

3. 休職中の対応

休職中の対応は非常に重要です。休職期間満了時の「治癒」に関するトラブルが多いため、休職期間が終わる前にどのような対応をするかが重要です。主治医の診断書と産業医の診断書の両方を考慮し、段階的な復職を検討することが必要です。

4. 労働者の休職申し出

労働者が休職を求めることは、休職制度の条件を満たす限り許されるべきです。傷病休職は解雇猶予の制度であり、休職事由がある場合、適切な猶予期間を与えずに解雇することは許されないとされています。

5. 休職中の賃金

休職中の賃金の取り扱いは企業によって異なりますが、通常、本人の都合による休職の場合、賃金は支給されません。健康保険の手当金を受ける方法があります。

おすすめの対応

病気やメンタルの問題による休職トラブルに関しては、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。休職中の対応や復職の条件を適切に進めるために、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

医療業界の労務問題に対する弁護士のサポート

医療業界の経営者の皆様へ

医療業界の課題と背景

医療業界は今日、多岐にわたる課題に直面しています。我が国の医療機関は診療報酬改定、消費税の増税、地域医療構想、働き方改革などの波に翻弄され、その経営は厳しい状況に立たされています。

医療業界の労務・法務問題の複雑さ

医療業界は多様な就業形態と労働条件が共存し、診療報酬制度の要請に基づく人員配置など、特有の労務管理の困難さが存在します。長時間労働、ハラスメント、問題社員の対応など、独特の労務トラブルが浮き彫りになっています。

2024年の医師の働き方改革の影響

2024年以降、医師の労働時間に上限規制が導入される予定です。この変化により、医療機関は新たな課題に直面し、適切な対応が求められます。上限規制は医療機関の分類によって異なり、その適用には都道府県からの特定労務管理対象機関としての指定が必要です。

専門的な紛争対応と専門性の必要性

患者からのクレーム処理や医事紛争対応においては、高度な専門知識が求められます。特に医療訴訟の分野では、医学的・法的な専門性が欠かせません。判例法理や手続きにおいても特別な運用が求められ、その高度な専門性が不可欠です。

未収金問題と経営への影響

医療機関が抱える未収金問題は、その経営を圧迫する大きな要因となっています。外国人患者の増加や応召義務による影響もあり、健全な経営を維持するためには適切な債権回収対策が必要です。

医療業界の特有のリスクへの対処の重要性

医療業界は社会保障制度の変化に直面しており、その対応は経営上の大きなリスクとなっています。また、厚生行政に関する対応ミスは深刻な問題を引き起こす可能性があります。適切な準備と対応が求められます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、医療業界の法務・労務分野における豊富な経験と専門知識を活かし、以下のサービスを提供しています。

労務・法務アドバイス

医療業界の特性に応じた労務・法務アドバイスを提供します。長年の実績と専門性を活かし、日常の課題に適切なアプローチを行います。

雇用契約書・就業規則の整備

医療業界に特化した雇用契約書や就業規則の整備を行います。専門的な知識と経験に基づき、問題のない契約締結をサポートします。

専門的な紛争対応

医療業界の専門知識を活かして、患者クレームや医事紛争の対応を行います。医学的・法的な専門性を駆使し、適切な解決策を提案します。

トラブル予防のための制度作り

医療業界に特有のトラブルを未然に防ぐための制度設計を行います。経験豊富な専門家が、組織内の課題を解決するための手助けをします。

労使紛争の代理対応

労使紛争が発生した際には、迅速かつ適切な代理対応を行います。法的な手続きから交渉まで、あなたの代わりに対処します。ご不明点やご相談がございましたら、弁護士法人長瀬総合法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

会社のセクハラ防止と対応について

相談内容

- 従業員Aが部下の女性Bに対してしつこい誘いや性的な冗談をしているとの報告があります。

- Bさんはセクハラだと感じており、会社としてどう対応するべきかの相談があります。

対応のポイント

- まずは事実確認をしっかり行う必要があります。セクハラの申告はデリケートな問題なので、注意深く聴取しましょう。

- セクハラが真実であれば、人事配置の見直しや懲戒処分など、厳しい処分を検討するべきです。

- 会社としてのセクハラ防止対策が不十分な場合、賠償責任が問われることもあるので注意が必要です。

- わからないことがあれば、労働専門の弁護士に早めに相談することも重要です。

セクハラの相談が多い業種

製造業、卸売・小売業、不動産・物品賃貸業、教育・学習支援、医療・介護福祉業、サービス業など。

会社がセクハラへ対応する重要性

- セクハラは女性だけでなく男性にも被害を与えることがあります。

- 会社はセクハラのない職場を作り、全員が安心して働ける環境を整備すべきです。

セクハラになる具体的な行為

- 職場内外での性的発言や行動

- 性別に基づいた差別やいじめ

セクハラが起きた場合の会社の責任

- 加害者には不法行為責任があります。

- 会社も使用者責任や安全配慮義務違反による責任を負う可能性があります。

セクハラが違法な不法行為に当たるかの判断要素

裁判例に基づき、行為の態様、行為者の地位や年齢、被害者の状況などを総合的に判断します。

以上の内容から、会社はセクハラ防止対策の強化と、適切な対応が求められることがわかります。セクハラに対する認識を深め、従業員全員が安心して働ける職場作りに努めましょう。

セクハラ対策の体制作りについて

会社がセクハラを防ぐためにどうすればよいのか、ここではその対応策について詳しく説明します。

セクハラの防止方針をはっきりさせ、皆に知らせる

- セクハラの内容を理解して、それが許されないという事実を強調

- すべての従業員にこの方針を知らせる

- セクハラを行った人への対応もしっかりと規則に記載

相談窓口を設け、ちゃんと対応できるようにする

- 相談窓口を作る

- 担当者がどんな状況でも適切に対応できるように訓練

- セクハラの被害者の話をきちんと聞く技術も必要

セクハラが起きた後の迅速な調査と対策

- 事実関係を速やかに確認

- セクハラが確認できた場合、被害者と加害者への適切な対処

- 再発防止のための取り組みを実施

プライバシーの保護と不利益な取り扱いの禁止

- セクハラに関連する情報はプライバシーを守る

- セクハラの相談や協力による不利益な扱いは禁止

セクハラを行った社員への対応方法

懲戒処分の検討

- セクハラの事実が認められれば、戒告から懲戒解雇まで検討

- セクハラの具体的な様子や回数、被害者の受けた被害などを考慮

解雇処分の検討

- 一言にセクハラと言っても、処分は慎重に決める必要がある

- 強制わいせつ等の犯罪行為や悪質な行為には解雇も考える

弁護士への相談の推奨

事前予防のための弁護士の利用

- セクハラ防止の体制作りは重要

- 法的な労働管理の専門家に相談するのが最善

セクハラ発生時の弁護士のサポート

- セクハラが起きた後の緊急対応も必要

- すぐに専門の弁護士に相談することを推奨

企業は労使トラブルを防ぐために、継続的なサポートが不可欠です。顧問契約の締結もお勧めします。当法務事務所では、万全のサポートを致しますので、お気軽にご相談ください。解決事例も参考にしてみてください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

パワハラ被害への対応

中小企業経営者の皆様へ

仕事の現場でのコミュニケーションや人間関係は、経営者としての大きな課題の一つかと思います。特にパワーハラスメント(パワハラ)については、社内のトラブルとして取り上げられることが増えており、注意が必要です。当法律事務所は、中小企業経営者の皆様が安心して経営に専念できるようサポートさせていただきます。

パワーハラスメントとは?

パワーハラスメントは、職場内での優越的地位を背景に、業務の範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。近年、労働総合相談の中でパワーハラスメントの相談件数が増加していることから、対策や理解が求められています。

パワーハラスメントの具体的な行為例

- 身体的攻撃:暴力行為など。

- 精神的攻撃:侮辱や名誉毀損など。

- 人間関係からの切り離し:仲間外しや無視など。

- 過大な要求:合理的理由なく難易度の高い仕事を命じるなど。

- 過小な要求:職員の能力に見合わない低い仕事を命じるなど。

- 個人の侵害:プライベートな情報を過度に問い詰めるなど。

経営者としての対策

- まず、法的な背景を理解すること。労働契約法には、労働者の安全を確保するための配慮が義務づけられています。経営者としては、この義務を守るための取り組みが求められます。

- 事例や判例を知ることで、具体的な線引きを理解することができます。パワーハラスメントの判断は微妙な部分が多く、経営者として知識を持つことで、適切な対応や指導ができます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、経営者の皆様に向けて、パワーハラスメントに関する法的アドバイスや対策の提案を行っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

ハラスメント防止・コンプライアンス体制の強化|中小企業経営者向けの労務サポート

こんな悩みを持つ中小企業経営者の皆様へ

- ハラスメントに関する企業の義務が分からない。

- 社内でのハラスメントの被害報告の対応方法に迷っている。

- ハラスメント被害の防止体制を強化したい。外部の相談窓口の設置を検討している。

- ハラスメントに関するトラブルでの対応が必要。

- コンプライアンス体制を確立し、顧問弁護士によるサポートを受けたい。

ハラスメント防止: 中小企業の必須事項

2020年6月のパワハラ防止法導入により、中小企業も2022年3月までに対応が求められています。ハラスメントにはパワハラのみならず、セクハラ、マタハラなども含まれ、これらに対する対策が企業の必須課題となっています。

ハラスメント対応の複雑さ

ハラスメント事件は、事案の事実認定から処分選択まで、非常に繊細な対応が求められます。弁護士の助言を受けることで、適切な対応が可能となります。

公益通報窓口の設置とコンプライアンス体制の強化

公益通報窓口の設置は、企業の信用保持のためにも重要です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、コンプライアンス体制構築のサポートも行っています。

長瀬総合法律事務所による総合的なサポート

当事務所はハラスメント対応や予防体制の構築における豊富な経験を有しています。また、公益通報についても専門家としての対応が可能です。

労務サポートコンサルティングの詳細

当事務所が提供する労務サポートコンサルティングは、ハラスメント対応からコンプライアンス体制の強化まで、中小企業経営者の皆様を総合的にサポートします。詳細については、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

セクハラ被害への対応:中小企業経営者が押さえるべきポイント

「社員からセクハラの相談が来たが、どう対応すれば良いのか?」このような疑問を抱えている経営者の方も多いかと思います。

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、そのような経営者の方々の疑問に明確に答えるためのガイダンスを提供いたします。

セクハラについての基本認識

セクハラとは、相手の意に反する性的言動をいいます。セクハラ問題に対し、企業経営者として、正しい知識を持ち、早急な初動対応が求められます。

セクハラへの適切な対応は企業の義務

- 雇用機会均等法により、企業はセクハラに対する適切な対処が義務付けられています。

- 申告があった際の対応は非常に重要です。早急な対応と事実の確認を行いましょう。

被害者のプライバシーを尊重し、先入観を持たずに事実を確認することが必要

- セクハラの申告は勇気が必要な行動です。被害者の気持ちを尊重し、事実をしっかりと傾聴することが大切です

セクハラの申告を放置することは、企業にとってもリスク

- 適切な対応を怠ると、企業が法的責任を問われる可能性があります。

セクハラの種類と例

対価型セクハラ

上司が地位や権限を利用して性的要求を行い、その応答によって雇用上の不利益を課す行為。

環境型セクハラ

職場の雰囲気や環境が害されるような性的言動。

損害賠償請求の基準

セクハラ行為が重大かつ悪質であることが必要

すべてのセクハラ行為が損害賠償の対象となるわけではありません。

証拠の収集

セクハラの証拠は、メールや会話の記録、第三者の証言など、多岐にわたります。

経営者の方々は、社員の権利を守り、企業の法的リスクを回避するために、適切な知識と対応策を身につけることが求められます。

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、中小企業経営者の皆様を全力でサポートいたします。

何か疑問や悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ|ご相談はお気軽に

その他のコラムはこちらから

長瀬総合の顧問サービス

リーガルメディアTV|Youtube

37の裁判例からみる同一労働同一賃金の原則 実務と対策

1 はじめに 本稿の趣旨

2020年4月1日より、同一労働同一賃金の原則に基づき、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」。本稿では、「パート有期法」と記載します。)が施行されることになりました。同法は、まず大企業を対象とし、中小企業は2021年4月1日まで猶予されることになります。

国は、平成30年12月28日、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(以下「同一労働同一賃金ガイドライン」という)を公表し、同一労働同一賃金の原則に関する基本的な考え方及び各手当に関する不合理な待遇の相違例を明示しました。

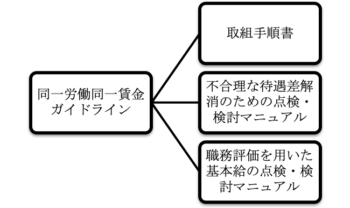

また、国は、同一労働同一賃金ガイドラインに続き、以下のパンフレット等を公表し、同一労働同一賃金の原則に照らした賃金体系の導入を促しています。

- パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

- 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル【業界共通編ほか】

- 職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル

このように、国は、同一労働同一賃金の原則に照らした賃金体系の導入を促している一方、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても、すべての賃金体系について網羅的に扱うことはできておらず、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していく必要がある旨を述べています。

そこで、本稿では、現時点に公表されている裁判例を分析し、同一労働同一賃金の原則に照らして、いかなる賃金体系であれば不合理な待遇差と評価されないものかどうか、検討することに主眼を置いています。

具体的には、同一労働同一賃金の原則は、パート有期法改正以前は、労働契約法20条の問題として整理されていることから、以下の調査方法により検討裁判例を選定した上、各裁判例で言及された賃金体系の適否について整理しています。

| 検索ツール | 検索キーワード | 検索総数 |

| 判例秘書 | 労働契約法20条 | 48件 |

| TKCローライブラリー | 労働契約法20条 | 54件 |

*令和2年4月18日時点

本稿では、上記検索キーワードに該当した裁判例のうち、労働契約法20条に照らして賃金体系の適否を検討した裁判例を37件選定し、各裁判例で検討している手当に関する労働契約法20条違反の有無及びその理由について整理しています。

実務では、同一労働同一賃金ガイドラインを念頭に置きつつ、実際の企業が従前設定していた賃金体系において、「通常の労働者」と「短時間・有期雇用労働者」との間の不合理な待遇差となっていないかどうかを点検・修正するとともに、同ガイドラインでは言及されていない各種手当についても点検・修正することが求められます。

同一労働同一賃金の原則は、中小企業においては2021年4月1日以降に施行されることにかんがみれば、先行して施行される大企業の動向をみながら賃金体系の点検・修正をしていくことが予想されます。

しかしながら、前記のとおり、同一労働同一賃金ガイドラインにおいても、すべての賃金体系について網羅的に扱うことはできていない上、同ガイドラインに示されている基本的な考え方や、「問題にならない例」、「問題になる例」をみても、具体的な個別事例において同一労働同一賃金の原則に照らして適切と断言できるかどうかはっきりしない曖昧さは依然として払拭できません。

そこで、本稿は、労働者20条違反を検討した裁判例を整理・分析することで、実務において、同一労働同一賃金ガイドラインを遵守した賃金体系を構築する際の留意点を確認し、中小企業を中心とした各企業の賃金体系の点検・修正をする一助となることを主眼としています。

- 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針

- パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

- 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル【業界共通編】

- 職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル

- 平成31年1月30日付け「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」

2 本稿で検討する裁判例

本稿で検討する裁判例は以下の37となります。以下では、各裁判例の番号で表記することとします。

| No | 事件名 | 裁判所 | 判決日 |

| 1 | ハマキョウレックス事件(第1審) | 大津地判彦根支部 | H27.5.29 |

| 2 | 長澤運輸事件(第1審) | 東京地判 | H28.5.13 |

| 3 | ハマキョウレックス事件(第2審) | 大阪高判 | H28.7.26 |

| 4 | 長澤運輸(定年後再雇用)事件(第2審) | 東京高判 | H28.11.2 |

| 5 | メトロコマース事件(第1審) | 東京地判 | H29.3.23 |

| 6 | ヤマト運輸事件 | 仙台地判 | H29.3.30 |

| 7 | 日本郵便(佐賀)事件(第1審) | 佐賀地判 | H29.6.30 |

| 8 | 日本郵便(休職)事件(第1審) | 東京地判 | H29.9.11 |

| 9 | 日本郵便(東京)事件(第1審) | 東京地判 | H29.9.14 |

| 10 | 学校法人産業医科大学(第1審) | 福岡地判小倉支部 | H29.10.30 |

| 11 | 学校法人大阪医科薬科大学事件(第1審) | 大阪地判 | H30.1.24 |

| 12 | 学究社(定年後再雇用)事件 | 東京地判立川支部 | H30.1.29 |

| 13 | 九水運輸商事事件(第1審) | 福岡地判小倉支部 | H30.2.1 |

| 14 | 日本郵便(大阪)事件(第1審) | 大阪地判 | H30.2.21 |

| 15 | 医療法人A会事件 | 新潟地判 | H30.3.15 |

| 16 | 五島育英会事件 | 東京地判 | H30.4.11 |

| 17 | 井関松山製造所事件 | 松山地判 | H30.4.24 |

| 18 | 井関松山ファクトリー事件 | 松山地判 | H30.4.24 |

| 19 | 日本郵便(佐賀)事件(第2審) | 福岡高判 | H30.5.24 |

| 20 | ハマキョウレックス事件(第3審) | 最高裁 | H30.6.1 |

| 21 | 長澤運輸(定年後再雇用)事件(第3審) | 最高裁 | H30.6.1 |

| 22 | 九水運輸商事事件(第2審) | 福岡高判 | H30.9.20 |

| 23 | 日本郵便(休職)事件(第2審) | 東京高判 | H30.10.25 |

| 24 | 日本ビューホテル(定年後再雇用)事件 | 東京地判 | H30.11.21 |

| 25 | 学校法人産業医科大学(第2審) | 福岡高判 | H30.11.29 |

| 26 | 日本郵便(東京)事件(第2審) | 東京高判 | H30.12.13 |

| 27 | 北日本放送事件 | 富山地判 | H30.12.19 |

| 28 | ハマキョウレックス事件(差戻審) | 大阪高判 | H30.12.21 |

| 29 | 日本郵便(大阪)事件(第2審) | 大阪高判 | H31.1.24 |

| 30 | 大阪医科薬科大学事件(第2審) | 大阪高判 | H31.2.15 |

| 31 | メトロコマース事件(第2審) | 東京高判 | H31.2.20 |

| 32 | 学校法人X事件 | 京都地判 | H31.2.28 |

| 33 | 九水運輸商事事件(第3審) | 最高裁 | H31.3.6 |

| 34 | 学校法人中央学院事件 | 東京地判 | R1.5.30 |

| 35 | 井関松山ファクトリー事件(第2審)(ネ144) | 高松高判 | R1.7.8 |

| 36 | 井関松山製造所事件(第2審)(ネ145) | 高松高判 | R1.7.8 |

| 37 | 学校法人明泉学園事件 | 東京地判 | R1.12.12 |

3 同一労働同一賃金の原則の考え方

1 同一労働同一賃金の原則を検討すべき時期

冒頭でも紹介したように、2020年4月1日より、同一労働同一賃金の原則に基づき、パート有期法が施行されることになりました。同法は、まず大企業を対象とし、中小企業は2021年4月1日まで猶予されることになります。

それでは、中小企業であればまだ同一労働同一賃金の原則を意識した賃金体系の設計を意識する必要がないかというと、決してそうとはいえない状況にあります。

パート有期法施行以前から、同一労働同一賃金の原則の一内容である「均衡待遇」を定めたパート法・労働契約法20条が存在する上、労働契約法20条違反が指摘された最高裁判決が言い渡されています(2018年6月1日:長澤運輸・ハマキョウレックス最高裁判決)。さらに、2018年12月28日、同一労働同一賃金ガイドラインが公表されたことにより、中小企業も、現時点から同一労働同一賃金の原則を意識して正社員と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)(以下では、「有期・短期契約社員」と表記します。)との間の待遇差を設計することが求められます。

したがって、大企業はもちろんのこと、中小企業であっても、いまから同一労働同一賃金の原則を意識して対応する必要があります。

2 同一労働同一賃金の原則を検討する上で参考となる資料

参照サイト:厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ

企業が同一労働同一賃金の原則を踏まえた賃金体系を検討する際には、厚生労働省が公表している以下の資料が参考となります。各資料の位置付けを整理すれば、以下のとおりです。

- 同一労働同一賃金ガイドライン(「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年12月28日)」)

→ 同一労働同一賃金の考え方が示されている - パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

→ 同一労働同一賃金導入のための手順 - 不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル

→ 各種手当、基本給等の点検・検討の手順

→ 「業界共通編」と各種業界用のマニュアルを用意している - 職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル

→ 基本給に関する均等・均衡待遇の状況を確認し、等級制度や賃金制度を設計する手法を提示する

上記資料1〜4の体系的な位置付けを整理すれば、「同一労働同一賃金ガイドライン」が資料2〜4の基本的な考え方をまとめたものということができます。

したがって、資料2〜4の細かい解釈を検討する場合には、「同一労働同一賃金ガイドライン」に立ち返っていくことになります。

【厚生労働省の各資料の位置付け】

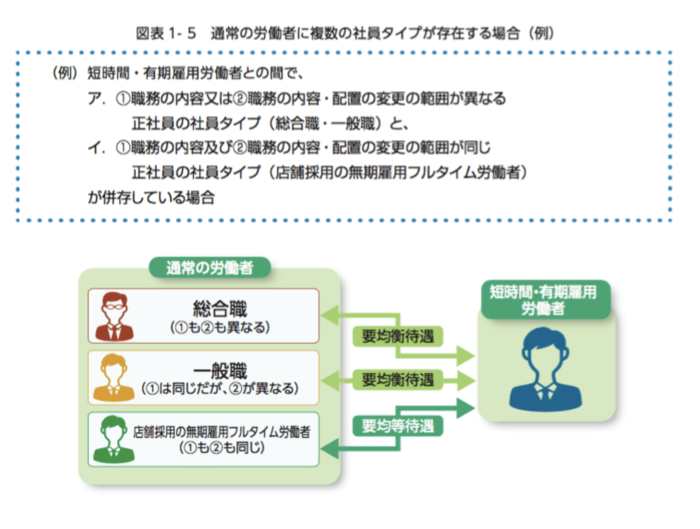

3 均等待遇・均衡待遇に関する規定の整備

次に、パート有期法の目的及び概要について説明します。

1 パート有期法の目的

パート有期法の目的は、「同一企業内における正社員と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇の差をなくす」ことにあります。

2 改正の概要

パート有期法は、大きく以下の3点について新たに規定しています。

(1)不合理な待遇差をなくすための規定の整備

パート有期法第8条(均衡待遇)、9条(均等待遇)

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パート有期法第14条

(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

パート・有期法第18条、23条以下

3 均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)

(1)パート・有期法第8条

不合理な待遇の禁止

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

(2)内容

パート有期法第8条は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、不合理な待遇差を禁止する旨を規定します。

なお、同法にいう③その他の事情とは、「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」以外の事情で、個々の状況に合わせて、その都度検討する。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯は、「その他の事情」として想定されています。

4 均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)

(1)パート・有期法第9条

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

(2)内容

パート有期法第9条は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止する旨を規定しています。

均等待遇では、待遇について同じ取扱いをする必要があります。もっとも、同じ取扱いのもとで、能力、経験等の違いにより差がつくことは構いません。

5 パート有期法改正のポイントと労働契約法20条の位置づけ

なお、パート有期法改正のポイントと、労働契約法20条の位置付けを整理したものは、以下の一覧表になります。

| 改正前 | 改正後 | ||

| 均等待遇 | パートタイム労働法9条 | — | パートタイム・有期雇用労働法9条 |

| 均衡待遇 | パートタイム労働法8条 | 労働契約法20条 | パートタイム・有期雇用労働法8条 |

| 対象 | 短時間労働者 | 有期雇用労働者 | 短時間・有期雇用労働者 |

| 比較対象 | 同一の事業所に雇用される通常の労働者 | 同一の事業主に雇用される無期契約労働者 | 同一の事業主に雇用される通常の労働者(「正規型」の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者) |

4 同一労働同一賃金ガイドラインと判例にみる実務と対策

1 同一労働同一賃金ガイドラインの総論のポイント

以下では、「同一労働同一賃金ガイドライン」の総論におけるポイントについて説明します。

1 目的

同一労働同一賃金ガイドラインには、「まずは、各事業主において、職務の内容や職務に必要な能力等の内容を明確化するとともに、その職務の内容や職務に必要な能力等の内容と賃金等の待遇との関係を含めた待遇の体系全体を、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者を含む労使の話合いによって確認し、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者を含む労使で共有することが肝要である。」と記載されています。

上記記載からは、あくまでも賃金体系の設計は、労使の話し合いで決めることが原則とされていることがうかがわれます。

2 基本的な考え方

次に、同一労働同一賃金ガイドライン「第2 基本的な考え方」についてみていくと、以下の2つがポイントになります。

(1)「事業主が、第3から第5までに記載された原則となる考え方等に反した場合、当該待遇の相違が不合理と認められる等の可能性がある。」

上記記載からすれば、同一労働同一賃金ガイドラインに示された考え方に違反したとしても、直ちに違法とまでは断言できるわけではないといえます。結局のところ、待遇の相違が不合理といえるかどうかは、個別のケースによって判断されることになります。

そこで、本稿でも取り上げるように、労働契約法20条に違反するかどうかを検討した裁判例の分析が今後の実務の動向を考える指針になるといえます。

(2)「この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる。」

また、上記記載からすれば、同一労働同一賃金ガイドラインに掲載されていない手当等についても個別具体的に検討する必要があります。この意味でも、労働契約法20条に違反するかどうかを検討した裁判例の分析をする必要があるといえます。

3 同一労働同一賃金ガイドラインの性格

なお、前述したように、同一労働同一賃金ガイドラインは、裁判所の法的判断を拘束するものではありません。

もっとも、裁判所が同一労働同一賃金ガイドラインを踏まえて不合理性の判断を行う可能性は高く、事実上同ガイドラインに沿った内容の判決が出ることが予測されます。この点、メトロコマース事件(2審)(東京高判H31.2.20)では、時間外労働割増賃金の割増率の相違の不合理性を検討する中で同一労働同一賃金ガイドラインの内容に言及し、結果的には本指針の内容に沿った判断をしていることが参考となります。

4 同一労働同一賃金ガイドラインの検証

以上が同一労働同一賃金ガイドラインの総論となります。

以下では、同一労働同一賃金ガイドラインの各論として、各賃金項目について同ガイドラインの考え方を掲載するとともに、各賃金項目と労働契約法20条の当否を検討した裁判例を紹介した後、今後の賃金項目の見直しにあたって留意すべき実務上のポイントを紹介していきます。

【検討順序】

- 基本給

- 賞与

- 手当

- 役職手当

- 業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当

- 交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当

- 精皆勤手当

- 深夜労働手当または休日労働手当

- 通勤手当または出張旅費

- 食事手当

- 単身赴任手当

- 地域手当

- 福利厚生

- 福利厚生施設

- 転勤者用社宅

- 有給の保障

- 病気休職

- 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇

- その他

- 教育訓練

- 安全管理に関する措置及び給付

- ガイドラインに掲載のない手当

- 退職手当

- 住宅手当

- 家族手当

- 調整手当

2 基本給

1 ガイドラインの考え方

(1)基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するもの

基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合において は、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。

(2)基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するもの

基本給であって、労働者の業績又は成果に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の業績又は成果を有する短時間・有期雇用労働者には、業績又は成果に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、業績又は成果に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。

なお、基本給とは別に、労働者の業績又は成果に応じた手当を支給する場合も同様である。

(3)基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するもの

基本給であって、労働者の勤続年数に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の勤続年数である短時間・有期雇用労働者には、勤続年 数に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、勤続年数に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。

(4)昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うもの

昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについて、通常の労働者と同様に勤続により能力が向上した短時間・有期雇用労 働者には、勤続による能力の向上に応じた部分につき、通常の労働者と同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による能力の向上に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。

2 裁判例(上段:正社員 下段:有期短期契約社員)

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 5 | 月給制 |

|

◯ |

| 時給制 | |||

| 7 | 月給制 |

|

◯ |

| 時給制 | |||

| 11 | 月給制 |

|

◯ |

| 時給制 | |||

| 25 | 同じ頃採用された正規職員との基本給の額に約2倍の格差が生じている |

|

✕ |

| 27 | 年齢給及び職能給 |

|

◯ |

| 時間給平均月額賃金は正社員時の約73% |

3 実務上の対応

(1)基本給の制度設計の分類

基本給の制度設計は、以下の3パターンが考えられます(同一労働同一賃金ガイドライン)。

- 能力または経験に応じて支給するもの

- 業績または成果に応じて支給するもの

- 勤続年数に応じて支給するもの

1、2、3それぞれに応じた支給金額(基本給に占める割合)が具体的に特定可能であることを前提とした記載がされています。

(2)「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」の参照

実務上は、具体的な賃金テーブルが存在しないために各要因に応じた支給金額の特定が困難なケースや、正社員と短期・有期社員との間の賃金の決定要因が異なるケースなどもあり、ガイドラインの考え方をそのまま当てはめることは難しい場合が多いことが予想されます。

実務上の対応としては、正社員と短期・有期社員ともに具体的な要因に応じた支給金額が明確になっているようなケースを除き、基本的には、両者に待遇差がある場合、両者の職務の内容、当該職務の内容および配置の変更の範囲からそれが不合理ではないことを客観的・具体的に説明できるかどうかがポイントとなると思われます。

具体的には、「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」(資料4)を参照しながら検討することになるでしょう。

3 賞与

1 ガイドラインの考え方

(1)ガイドラインの考え方

賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

イ 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対し、Xと同一の賞与を支給している。

ロ A社においては、通常の労働者であるXは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っており、当該目標値を達成していない場合、待遇上の不利益を課されている。その一方で、通常の労働者であるYや、有期雇用労働者であるZは、生産効率及び品質の目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていない。A社は、Xに対しては、賞与を支給しているが、YやZに対しては、待遇上の不利益を課していないこととの見合いの範囲内で、賞与を支給していない。

(3)問題となる例

イ 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対し、Xと同一の賞与を支給していない。

ロ 賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社においては、通常の労働者には職務の内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかの賞与を支給しているが、短時間・有期雇用労働者には支給していない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 11 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 30 | 11と同様 |

|

✕ |

3 実務上の対応

上記裁判例をみる限り、賞与の適法性について、裁判上は明確な基準が確立しているとは言い難い状況にあるといえます。賞与の算定ルールを会社側で明確に決めておかなければ、賞与の性質の解釈次第によっては裁判で敗訴するおそれがあります。

そして、上記裁判例【30】にあるように、仮に裁判で有期短期契約社員に対して賞与の不支給が違法であると判断された場合、他の有期短期契約社員にも波及し、企業の人事政策に与える影響は甚大といえます。

正社員に対しては賞与を設定する一方、有期短期契約社員に対しては賞与を支給しないという企業は少なくないかと思いますが、【30】の裁判例のような解釈が一般化した場合、このような人事設計をすることは大きなリスクとなります。

そこで、賞与制度を会社の業績等への労働者の貢献に対する報償として位置付ける場合には、短期・有期社員についても人事評価の対象とするなどして貢献度を定量化するプロセスを導入するとともに、貢献度から大きく逸脱しないように、短期・有期社員に対しても一定の賞与を支給することも検討する必要があるといえます。

4 役職手当

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについて、通常の労働者と同一の内容の役職に就く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の役職手当を支給しなければならない。また、役職の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた役職手当を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

イ 役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名(例えば、店長)であって同一の内容(例えば、営業時間中の店舗の適切な運営)の役職に就く有期雇用労働者であるYに対し、同一の役職手当を支給している。

ロ 役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く短時間労働者であるYに、所定労働時間に比例した役職手当(例えば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働者の半分の役職手当)を支給している。

(3)問題となる例

役職手当について、役職の内容に対して支給しているA社において、通常の労働者であるXの役職と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く有期雇用労働者であるYに、Xに比べ役職手当を低く支給している。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 5 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 31 | 5と同様 |

|

◯ |

3 実務上の対応

役職手当や資格手当は、特定の役職・資格に対して支給される手当である以上、同一の役職・資格であるにもかかわらず正社員と短期・有期社員との間で待遇に相違が生じている場合、その待遇の相違が不合理ではないと説明することは困難と思われます。

したがって、役職手当や資格手当は、正社員に支給している場合、同一の役職・資格を有する有期短期契約社員に対しても支給するべきといえます。

もっとも、短期・有期社員を同一の役職に就任させないという対応は、企業の人事権の一内容として、原則として許容されると考えられます。

5 業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の危険度又は作業環境の業務に従事する短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の特殊作業手当を支給しなければならない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 1 | あり | 【作業手当・無事故手当】

|

◯ |

| なし | |||

| 3 | 1と同様 | 【作業手当】

【無事故手当】

|

✕ |

| 9 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 14 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 20 | 1と同様 | 【作業手当】

【無事故手当】

|

✕ |

3 実務上の対応

(1)基本的運用

特殊作業手当等は、特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の賃金であると解されます。

同一の作業に対して支給する特殊作業手当等は、正社員と短期・有期社員ともに同額である必要があると考えられます。

(2)手当の名目について

もっとも、裁判例をみる限り、特定の作業に対して支給される金銭の名目は、必ずしも正社員と短期・有期社員とで同一である必要はないといえます。

6 交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の勤務形態で業務に従事する短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の特殊勤務手当を支給しなければならない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 7 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 19 | 7と同様 |

|

◯ |

3 実務上の対応

(1)基本的運用

特殊勤務手当は、特定の勤務(交替制勤務等)に対して支給される手当であることから、基本的には同一の勤務に対して支給される手当は正社員・短期・有期社員ともに同一である必要があります。

(2)手当の名目について

もっとも、支給される金銭の名目は、必ずしも正社員と短期・有期社員とで同一である必要はないと考えられます。

7 精皆勤手当

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

通常の労働者と同一の勤務形態で業務に従事する短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の特殊勤務手当を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

A社においては、考課上、欠勤についてマイナス査定を行い、かつ、そのことを待遇に反映する通常の労働者であるXには、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給しているが、考課上、欠勤についてマイナス査定を行っていない有期雇用労働者であるYには、マイナス査定を行っていないこととの見合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 17 | あり |

|

✕ |

| なし | |||

| 28 | あり |

|

✕ |

| なし |

3 実務上の対応

職務内容が同一である場合、正社員と短期・有期社員ともに同一の支給が必要であるといえます。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの「問題とならない例」にあるように、正社員には欠勤についてマイナス査定を行っているのに対し、短期・有期社員には当該査定を行っていないといった事情があり、正社員にのみ精皆勤手当を支給することが不合理ではないと説明できるような場合には、そのような待遇差も認められるものと考えられます。

皆勤手当を支給しない代わりに合理的な代償措置を講じている場合、その待遇差は不合理なものとは認められない可能性もありますが、裁判例28では結果として正社員のみに皆勤手当を支給することは違法と判断されていますので、厳格に判断される可能性があることは留意する必要があります。

8 時間外労働手当

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者の所定労働時間を超えて、通常の労働者と同一の時間外労 働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者の所定労働時間を超えた時間につき、通常の労働者と同一の割増率等で、時間外労働に対して支給される手当を支給しなければならない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 5 | 残業手当の割増率127%または135% |

|

✕ |

| 125% | |||

| 31 | 5と同様 |

|

✕ |

3 実務上の対応

正社員と同一の時間外労働等を行った短期・有期社員には、所定労働時間を超えた時間につき、正社員と同一の割増率等で、時間外労働等に対する手当を支給しない限り、不合理であると判断される可能性が高いといえます。

したがって、時間外労働に対する割増率は、正社員と短期・有期社員に対して差異は設けないことが無難といえます。

9 深夜労働手当または休日労働手当

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の深夜労働又は休日労働を行った短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の割増率等で、深夜労働又は休日労働に 対して支給される手当を支給しなければならない。

2 裁判例

「8 時間外労働手当」と同様

3 実務上の対応

正社員と同一の時間外労働等を行った短期・有期社員には、所定労働時間を超えた時間につき、正社員と同一の割増率等で、時間外労働等に対する手当を支給しない限り、不合理であると判断される可能性が高いといえます。

したがって、時間外労働に対する割増率は、正社員と短期・有期社員に対して差異は設けないことが無難といえます。

10 通勤手当または出張旅費

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

イ A社においては、本社の採用である労働者に対しては、交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給しているが、それぞれの店舗の採用である労働者に対しては、当該店舗の近隣から通うことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定して当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しているところ、店舗採用の短時間労働者であるXが、その後、本人の都合で通勤手当の上限の額では通うことができないところへ転居してなお通い続けている場合には、当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給している。

ロ A社においては、通勤手当について、所定労働日数が多い(例えば、週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが、所定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する額を支給している。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 7 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 19 | 7と同様 |

|

◯ |

| 20 | 5000円 |

|

✕ |

| 3000円 |

3 実務上の対応

正社員と短期・有期社員との間で同一の支給条件にて通勤手当を支給しない限り、不合理であると判断される可能性が高いといえます。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの「問題とならない例」で示されているように、正社員と短期・有期社員とで採用対象とした地理的範囲が異なること等を理由として、通勤手当の支給条件に差異があることが不合理ではないと認められるような場合には、そのような取り扱いが違法ではないと判断される余地もあります。

11 食事手当

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の食事手当を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

A社においては、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がある通常の労働者であるXに支給している食事手当を、その労働時間の途中に昼食のための休憩時間がない(例えば、午後2時から午後5時までの勤務)短時間労働者であるYには支給していない。

(3)問題となる例

A社においては、通常の労働者であるXには、有期雇用労働者であるYに比べ、食事手当を高く支給している。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 1 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 3 | 1と同様 |

|

✕ |

| 20 | 1と同様 |

|

✕ |

3 実務上の対応

勤務時間中に食事を取ることの必要性等は職務の内容とも直接関係しないと思われます。

勤務時間内に食事のための休憩時間がある勤務時間制の場合、正社員と短期・有期社員ともに同一の食事手当を支給することが無難といえます。

なお、裁判例1、3、20は、ハマキョウレックス事件の第1審から第3審になりますが、1審と2審以降では判断理由が正反対であることも注目に値します。同一労働同一賃金ガイドラインが公表される前とはいえ、裁判所の判断の予測可能性が立ち辛いことの一例といえます。

12 単身赴任手当

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の支給要件を満たす短時間・有期雇用労働者には、 通常の労働者と同一の単身赴任手当を支給しなければならない。

2 裁判例

該当なし

3 実務上の対応

実際に単身赴任を行う労働者に対して支給される単身赴任手当については、正規従業員・非正規従業員間で差異を設ける根拠が見出し難く、仮に非正規従業員が単身赴任を行うことになったにもかかわらず、正規従業員とは異なる待遇とした場合には、不合理であると判断される可能性が高い

13 地域手当

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

通常の労働者と同一の地域で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の地域手当を支給しなければならない。

(2)問題とならない例

A社においては、通常の労働者であるXについては、全国一律の基本給の体系を適用し、転勤があることから、地域の物価等を勘案した地域手当を支給しているが、一方で、有期雇用労働者であるYと短時間労働者であるZについては、それぞれの地域で採用し、それぞれの地域で基本給を設定しており、その中で地域の物価が基本給に盛り込まれているため、地域手当を支給していない。

(3)問題となる例

A社においては、通常の労働者であるXと有期雇用労働者であるYにはいずれも全国一律の基本給の体系を適用しており、かつ、いずれも転勤があるにもかかわらず、Yには地域手当を支給していない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 18 | あり | 【物価手当】

|

✕ |

| なし |

3 実務上の対応

労働者の勤務地ごとに物価等を勘案した地域手当を支給している企業では、正社員と短期・有期社員との間で待遇差を設けることは合理性がないと判断されやすいと思われます。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの「問題とならない例」にあるように、地域の物価等を勘案して支給される金銭の名目は、必ずしも正社員と短期・有期社員で同一である必要はないといえます。例えば、正社員に支給される地域手当が短期・有期社員には支給されないとしても、短期・有期社員の基本給が地域の物価等を勘案して設定されていることが客観的な資料をもって具体的に説明できるのであれば、そのような取り扱いは違法とはならないものと考えられます。

福利厚生

14 福利厚生施設

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の事業所で働く短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の福利厚生施設の利用を認めなければならない。

2 裁判例

該当なし

3 実務上の対応

ガイドラインでは、福利厚生施設とは、「給食施設、休憩室及び更衣室」をいうと定義されています。

またパート・有期法12条では、給食施設・休憩室・ 更衣室については、比較対象労働者に利用の機会を与える場合には、取組対象労働者にも利用の機会を与えることが義務づけられています。

もっとも、平成31年1月30日付「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」と題する通達では、「ただし、短時間・有期雇用労働者の従事する業務には更衣室が必要でなく、当該業務に従事している通常の労働者も同様の実態にある場合には、他の業務に従事している通常の労働者が更衣室を利用しているからといって当該短時間・有期雇用労働者に更衣室の利用の機会を与える必要はないことが通常であること」と明示されています。

したがって、「通常の労働者」のうち、同一の業務に従事している者との対比で考える必要があることに留意する必要があります。

15 転勤者用社宅

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の支給要件(例えば、転勤の有無、扶養家族の有無、住宅の賃貸又は収入の額)を満たす短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の転勤者用社宅の利用を認めなければならない。

2 裁判例

該当なし

3 実務上の対応

(1)3つの分類

社宅は、その内容に応じて、①従業員の福利厚生、②転勤者に対する補助、③住宅供給が少ない地域または物価水準が高い地域に勤務する従業員に対する補助等に分類することができます。

- ① 従業員の福利厚生

「14 福利厚生施設」の考え方が妥当します。 - ②転勤者に対する補助

短期・有期社員の「職務の内容および配置の変更の範囲」に応じて検討する必要があるといえます。

短期・有期社員には勤務地の異動を伴う配置転換が予定されていない場合、社宅の利用を認めないことも合理的であると考えられます。

一方、短期・有期社員でも正社員と同様の配置転換が予定されている場合、短期・有期社員を社宅の対象外とすることは不合理な待遇差と考えられるおそれがあります。 - ③ 住宅供給

「13 地域手当」の考え方が妥当します。

16 有給の保障

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の慶弔休暇の付与並びに健康診断に伴う勤務免除及び有給の保障を行わなければならない。

(2)問題とならない事例

A社においては、通常の労働者であるXと同様の出勤日が設定されている短時間労働者であるYに対しては、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与しているが、週2日の勤務の短時間労働者であるZに対しては、勤務日の振替での対応を基本としつつ、振替が困難な場合のみ慶弔休暇を付与している。

2 裁判例

該当なし

3 実務上の対応

「18 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇」の考え方が妥当します。

17 病気休職

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除く。)には、通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなければならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。

(2)問題とならない例

A社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者であるXについて、病気休職の期間は労働契約の期間が終了する日までとしている。

2 裁判例

| 番号 | 差異の内容 | 判断理由 | 適否 |

| 8 | 有給 |

|

◯ |

| 無給 | |||

| 9 | 有給 |

|

✕ |

| 無給 | |||

| 11 | 有給 | 長期就労に対する評価や今後の長期就労に対する期待から生活保障をするアルバイトは長期雇用が想定されておらず、就労実態が異なる | ◯ |

| 無給 | |||

| 26 | 9と同様 | 時間契約社員のみを無給とすることは不合理 | ✕ |

| 29 | 有給 | 契約期間を通算した期間が長期間に及んだ場合、相違を設ける根拠は薄弱契約期間を通算した期間が5年を超えた以降も相違を設けることは不合理 | ✕ |

| 無給 | |||

| 30 | 11と同様 | 長期就労に対する評価や今後の長期就労に対する期待から生活保障をする趣旨ただし、アルバイトでも契約更新で一定期間の継続した就労をなし得るアルバイトといっても一概に代替性が高いとはいえない保証が一切ないことは不合理 | ✕ |

3 実務上の対応

病気休職は、解雇を猶予して健康回復を促し、職務能率の維持向上を図るための制度になります。

病気休職の制度趣旨は、正社員だけでなく短期・有期社員にも妥当するため、短期・有期社員に対して一律に休職制度の対象外とすることは認められない可能性が高いといえます。

実務上、正社員に対して休職制度を設けている場合、短期・有期社員にも一定の休職制度を設けることが無難といえます。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの「問題とならない例」にあるように、解雇猶予措置としての性質や今後の就労可能性に対する期待という観点から、勤続期間の長さに応じた休職期間の差異を設けることは認められ得ると考えられます。

18 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇

1 ガイドラインの考え方

(1)考え方

法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているものについて、通常の労働者と同一の勤続期間である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)を付与しなければならない。なお、期間の定めのある労働契約を更新している場合には、当初の労働契約の開始時から通算して勤続期間を評価することを要する。

(2)問題とならない事例

A社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることから、通常の労働者であるXに対しては、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を付与しており、短時間労働者であるYに対しては、所定労働時間に比例した日数を付与している。

2 裁判例

| 番号 | 内容 | 判断理由 | 適否 |

| 7 | あり | 長期間雇用を前提とする正社員に対する定年まで長期にわたり会社に貢献することへのインセンティブ | ◯ |

| なし | |||

| 9 | あり | 最繁忙期が年末年始の時期であることには差異がない夏季冬季休暇を全く付与しないことは不合理 | ✕ |

| なし | |||

| 11 | あり | アルバイトは夏季を含まない雇用期間も想定される正社員は夏季特別有給休暇を付与して心身のリフレッシュを図る必要性がある | ◯ |

| なし | |||

| 19 | 7と同様 | 長期貢献のインセンティブを与えるという面を考えても、同時期に就労している正社員と時給契約社員との間に休暇の相違を設けることについて、職務内容等の違いから説明できない正社員に比して一定割合の日数を付与するという方法も考えられる | ✕ |

| 26 | 9と同様 | 夏期や年末年始の繁忙期に差異があるとは認められない | ✕ |

| 29 | あり | 一般の国家公務員と同様に心身の健康の維持、増進等を図るための特別の体暇契約期間を通算した期間が5年を超えた以降も相違を設けることは不合理 | ✕ |

| なし | |||

| 30 | 11と同様 | 夏期特別有給休暇の趣旨は、その時期に職務に従事することは体力 的に負担が大きく、心身のリフレッシュを図らせることにあるアルバイトでも、夏期に相当程度の疲労を感ずることは想像に難くない | ✕ |

3 実務上の対応

(1)傾向

法定外休暇については、正社員と短期・有期社員との間の相違は認められにくい傾向にあります。

(2)4つの分類

法定外休暇の制度は、①勤続に対する報償、②就労に対する心身の疲労回復、③人事異動に対する心身の疲労回復、④私生活上の事由に対する援助、に分類することができます。

- ① 勤続に対する報償

有為の人材の獲得・定着を図る目的の下で、長期雇用が予定されている正社員に限って付与することも合理的であると考えられます。

もっとも、休暇の付与条件(一定の勤続年数)を満たす短期・有期社員が存在する場合、当該短期・有期社員にも適用範囲を拡大することを検討したほうが無難といえます。 - ② 就労に対する心身の疲労回復

短期・有期社員も就労を行っている以上、疲労回復の要請は同様に当てはまることから、短期・有期社員を一律に対象外とすることは認められ難いと考えられます。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの「問題とならない例」にあるように、就労の程度はフルタイム勤務を行う正社員と短期・有期社員では異なり得るため、所定労働時間に比例した付与日数の設定は許容されると考えられます。 - ③ 人事異動に対する心身の疲労回復

短期・有期社員の「職務の内容および配置の変更の範囲」に応じて検討する必要があります。

短期・有期社員には勤務地の異動を伴う配置転換が予定されていない場合、勤務地の異動を付与事由とする休暇を認めないことも合理的であるといい得ますが、短期・有期社員にも同様の配置転換が予定されている場合、短期・有期社員を当該休暇の対象外とすることは合理的とは言い難いと考えられます。 - ④ 私生活上の事由に対する援助

短期・有期社員であっても私生活上の事由に基づく就労免除の要請は異ならないと考えられることから、正社員と同等の制度を設ける必要があると考えられます。

その他

19 教育訓練

1 ガイドラインの考え方

教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければならない。また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。

2 裁判例

該当なし

3 実務上の対応

同一労働同一賃金ガイドラインでも、「問題となる例」「問題とならない例」の公表がない上、裁判例でも類例が見当たりません。

同一労働同一賃金ガイドラインの考え方に照らせば、正社員と短期・有期社員の職務内容等が同一である場合、教育訓練の内容に相違を設けることは難しいと思われます。

20 安全管理に関する措置及び給付

1 ガイドラインの考え方

通常の労働者と同一の業務環境に置かれている短時間・有期雇用労働には、通常の労働者と同一の安全管理に関する措置及び給付をしなければならない。

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 11 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 30 | あり |

|

◯ |

| なし |

3 実務上の対応

同一労働同一賃金ガイドラインと、裁判例の考え方は必ずしも整合していないと思われます。

裁判例では、医療費補助制度は、使用者による恩恵的な措置であること、労働条件に必ずしも含まれないとされています。

もっとも、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を優先すれば、正社員と短期・有期社員との間で相違を設けることはリスクがあるため、できれば差異は設けないようにすべきでしょう。

ガイドラインなし

21 退職手当

1 ガイドラインの考え方

提示なし

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 1 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 5 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 31 | 5と同様 |

|

✕ |

3 実務上の対応

裁判例【31】(メトロコマース事件控訴審判決)は、実務に大きな衝撃を与えたといえます。現時点では、退職金について、裁判例から明確な基準を見出すことは困難であり、紛争に発展した場合の予測可能性は低いと言わざるを得ません。ただし、退職金制度も不合理な相違といわれるリスクがあることは念頭に置き、正社員と短期・有期社員の人事政策を検討すべきといえます。

22 住宅手当

1 ガイドラインの考え方

提示なし

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 1 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 3 | 1と同様 |

|

◯ |

| 5 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 9 | あり |

|

新人事制度:✕旧人事制度:◯ |

| なし | |||

| 14 | あり |

|

新人事制度:✕旧人事制度:◯ |

| なし | |||

| 17 | あり |

|

✕ |

| なし | |||

| 20 | 1と同様 |

|

◯ |

| 26 | 9と同様 |

|

新人事制度:✕旧人事制度:◯ |

| 31 | 5と同様 |

|

✕ |

3 実務上の対応

長期的な勤務の動機づけや有意な人材の確保という理由だけでは、正社員と短期・有期社員の待遇差を正当化する合理性があるとは言い難いでしょう。

正社員には転居を伴う配転の可能性がある一方、短期・有期社員にはそのような可能性がない場合、住宅手当の支給の有無等について差異を設けることは不合理ではないと判断される可能性が高いといえます。

23 家族手当

1 ガイドラインの考え方

提示なし

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 1 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 14 | あり |

|

✕ |

| なし | |||

| 17 | あり |

|

✕ |

| なし | |||

| 29 | 14と同様 |

|

◯ |

3 実務上の対応

家族手当は、家族を扶養する労働者等の生活を補助する目的で支給される手当と考えられます。

家族手当は、労働者の職務内容等とは無関係に支給される上、正社員か短期・有期社員かによって労働者の生活を補助する必要性が変わるものではないと考えられます。

したがって、正社員と短期・有期社員ともに同一の支給条件で家族手当を支給することが無難と考えられます。

24 調整手当

1 ガイドラインの考え方

提示なし

2 裁判例

| 番号 | 差異 | 判断理由 | 適否 |

| 16 | あり |

|

◯ |

| なし | |||

| 37 | あり |

|

◯ |

| なし |

3 実務上の対応

調整手当は、各企業によってその性質は様々ですが、裁判例では、給料の調整給という位置付けとされています。

そして、給料の調整給という位置付けでも基本給に準じて正社員と短期・有期社員との待遇差が検討される傾向にあります。

したがって、調整手当における待遇差については、基本給の考え方に照らして検討することになると考えられます。

Newer Entries »